“몸으로 큰 속도를 낼 수 있어 성취감을 느끼게 함. 남자들은 (커서도) 장난감이 필요한데 그 유희의 욕구를 만족시킴.” 자전거의 장점을 묻자 곧장 이런 답이 나온다. 단점은? “욕심내다 보면 돈이 많이 듦. 지인이 자전거의 세계에 입문했는데 1000만 원 썼음.”

이 작가의 장편 ‘아름다운 날들’에서 원두가 자전거 탄 명주 누나를 만나는 장면은 곧 허물어질 첫사랑에 눈뜨는 소년의 순정이 애틋하게 드러난다.

‘뒷자리에 가방을 매달고 미끈한 다리를 뽐내며 저물어가는 하루를 별똥별처럼 장식하고 있는 소녀는 과연 누구인가. 그거야 볼 것도 없지요. 건내동 느매동 통틀어 그렇게 아름다운 여고생이라면 한주의 누나 명주밖에 없었으니까요.’

자전거를 타게 되면 소년들은 꿈을 꾼다. 두 다리로 가보지 못했던 먼 곳을 바퀴의 힘으로 가면서, 소년들은 언젠가 연인이 생기면 함께 자전거를 타고 멀리 가봐야지, 생각한다. 자전거 데이트를 했던 부모의 연애담을 듣고 자란 손택수 시인은 그 얘기를 ‘서쪽, 낡은 자전거가 있는 바다’(시집 ‘호랑이 발자국’에서)라는 시로 옮겼다.

‘아카시아 향기 어지러운 방둑길로 푸르릉 푸르릉 바큇살마다 파도를 끼고 굴러다니기도 했을, 어쩌면 그는 열아홉 꽃된 처녀아이를 태우고 두근두근 내 아버지가 될 청년을 만나러 가기도 하였으리라’

소년의 로망을 아직도 갖고 있다는 손 씨는 아내가 자전거를 못 타 아쉽단다. 그 아내가 남편의 꿈을 이뤄주고자 요즘 무료강습소에서 자전거를 배운다며 “마음만으로도 예쁘다”고 웃는다.

그러고 보니 자전거는 참 ‘착한’ 기계다. 낭만적이고 경제적이고, “도덕적으로 정당한”(성석제 씨의 얘기. 환경을 보호해서이다) 기계. 또 어떤 시는 놀랍도록 문학적이고 철학적인 기계라고 한다. 유하 씨의 ‘자전거의 노래를 들어라’ 연작시(시집 ‘천일마화’에서) 중 첫 편. ‘두 개의 은륜이 굴러간다/엔진도 기름도 없이 오직 두 다리의 힘만으로/은륜의 중심은 텅 비어 있다/그 텅빔이 바퀴살과 페달을 존재하게 하고/비로소 쓸모있게 한다’

자전거의 바퀴에서 비어 있음과 존재함을 한꺼번에 붙잡아 낸 시인의 눈. 자전거로 종종 양재천을 달렸던 그는 3년 전 자전거 타기를 그만뒀다. “자전거를 도둑맞았거든요.” 시나리오 작업의 고단함을 자전거 대신 조깅으로 추스른다는 그는, 그러나 언젠가 안전하고 튼튼한 자전거를 새로 장만해 달리고 싶은 마음을 품고 있단다. 한 문인이 “은륜이 썩 잘 어울리던 키 큰 사내”라고 회고했는데, 그의 자전거 탄 풍경을 머지않은 때에 다시 볼 수 있을지도 모르겠다.

처음으로 돌아가서, ‘자전거’ 하면 다들 김훈을 떠올리지만, 김 씨는 소설에 자전거를 등장시킨 적이 없다. 자전거가 나올 수 없는 시대를 배경으로 한 장편은 그렇다 쳐도, 단편에도 없다. 왜? “자전거는 내 일부니까. 작가가 소설에 마누라 등장시키는 거 봤소?” 앞으로도 중요한 모티브로는 안 쓴다니 산문집 ‘자전거 여행’으로 만족할 수밖에.

‘오르막에서, 땀에 젖은 등판과 터질 듯한 심장과 허파는 바퀴와 길로부터 소외되지 않는다. 땅에 들러붙어서, 그것들은 함께 가거나 함께 쓰러진다. 땅 위의 모든 길을 다 갈 수 없고 땅 위의 모든 산맥을 다 넘을 수 없다 해도 살아서 몸으로 바퀴를 굴려 나가는 일은 복되다.’

김지영 기자 kimjy@donga.com

사이버 영파워

-

양종구의 100세 시대 건강법

구독

-

황재성의 황금알

구독

-

법조 Zoom In : 대장동 재판 따라잡기

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

![[셀프건강진단]얼마 전부터 구강 안쪽이나 목에 혹이 만져진다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124673135.1.thumb.jpg)

-

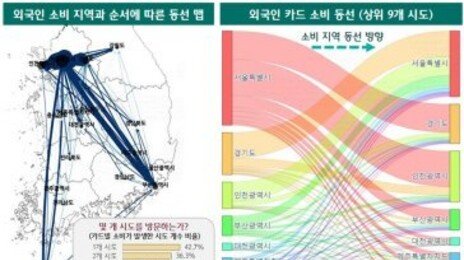

지난해 외국인들, 서울 다음으로 부산 아닌 이 도시 갔다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

‘기후동행카드’ 청년할인대상, 7월부터 만 39세까지 확대

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[사이버 영파워]디지털랭크 곽동수 사장](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0