- 안도현

삶은 감자가 양푼에

하나 가득 담겨 있다

머리 깨끗이 깎고 입대하는 신병들 같다

앞으로 취침, 뒤로 취침 중이다

감자는 속속들이 익으려고 결심했다

으깨질 때 파열음을 내지 않으려고

찜통 속에서

눈을 질끈 감고 익었다

젓가락이 찌르면 입부터 똥구멍까지

내주고, 김치가 머리에 얹히면

빨간 모자처럼 덮어쓸 줄 알게 되었다

누구라도 입에 넣고 씹어봐라

삶은 감자는 소리 지르지 않겠다고

각오한 지 오래다

- 시집 ‘아무 것도 아닌 것에 대하여’(현대문학북스) 중에서

‘삶’은 감자라고? ‘삶’은 계란이라고 생각해왔는데. 조심해서 놓지 않으면 제멋대로 구르니까. (삶은 옥수수며 고구마는 어떻고?) 삶은 감자라, 하아- 고만고만하고 머리털 하나 없이 뒤통수 민둥민둥한 것들이 삭발 입영하는 신병이라니 그럴듯하구나. 저 여린 것들을 데려다가 앞으로 취침, 뒤로 취침시키다니, 껍질 벗겨질라.

뽀얀 속살이 처녀애들 발꿈치 같기도 하고, 마당가 오줌 누이는 손자 알궁둥이와도 같은 것들이 자루를 뒤집으면 데굴데굴, 까르르 쏟아지더니, 막상 목욕재계하고 찜통 속에 들자 조용하다. 눈썹 없는 싹눈 감자주먹, 부릅뜨고 감아쥐며 생사 해탈의 선정에 들었구나.

요 맛난 것들, 온 가족 둘러앉아 감자를 먹는다. 변변한 물렁뼈 한 점 없이 젓가락 찌르면 찌르는 대로 냠냠 들어가는 저것들은 그러나 마냥 무르게 보면 오산이다. 겨우내 뒷광에 갇혀 물 한 모금 흙 한 줌 없이 지내도 시퍼런 눈 부릅뜨고 있다가, 마침내 동장군 멱살 끌고 나와 앞산에 태질치며 봄과 내통하던 녀석들이다. 그 독한 오기와 저 순한 굴종이 한 몸이라니.

과연 ‘삶’은 감자로구나. 파르르한 서슬 한 낱 없이 누가 삶을 견디며, 포슬포슬한 나눔 한 줌 없이 누가 꽃피겠는가? 얘들아, 밤 개구리 운다. 내일일랑 비 오기 전에 아랫말 올벼 심은 무논에 둥둥 뜬 햇감자 건지러 가자.

반칠환·시인

이 아침에 만나는 시

구독-

선넘는 콘텐츠

구독

-

청계천 옆 사진관

구독

-

강용수의 철학이 필요할 때

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

“일 못한다” 선장이 선원 죽이고 어구에 묶어 바다에 버려

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

中전기차 관세 부과시 韓수출 호재지만… 부품 관세엔 타격

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

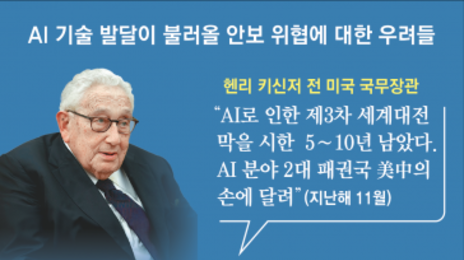

AI패권 담판… 美 “AI 군축협상 필요” vs 中 “규제부터 풀어라”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[이 아침에 만나는 시]이진수,“센 놈”](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0