공유하기

車 ‘빅3’ 빚 150조원… 또다른 ‘뇌관’

-

입력 2008년 11월 26일 03시 03분

글자크기 설정

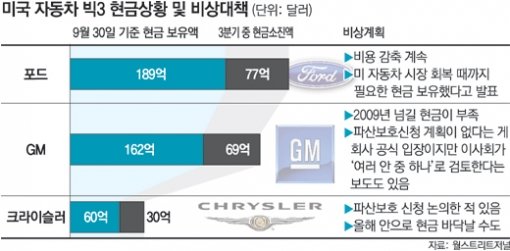

빅3가 금융회사에서 대출을 받았거나 자금 조달을 위해 발행한 채권 규모가 1000억 달러(약 150조 원)가 넘어 이들이 정부 지원을 받지 못해 쓰러지면 가뜩이나 모기지 관련 손실로 휘청거리는 금융회사들의 생존까지 위협할 수도 있다는 것이다.

뉴욕타임스는 24일 빅3의 금융권 채무와 채권 발행 규모가 1000억 달러를 넘는 것으로 나타났다면서 월가가 이 중 얼마나 회수할 수 있을지를 고민하기 시작했다고 보도했다.

빅3는 정부 지원을 받지 못한다면 도산이 불가피하다며 의회를 압박하면서 지원을 호소했지만 의회는 빅3에 대한 여론이 악화되자 다음 달 2일까지 미국인을 설득할 수 있는 자구책을 제출하라며 이들을 되돌려 보낸 상태다.

이에 따라 투자자들은 빅3의 생존 여부뿐 아니라 이들에 돈을 대준 금융회사들까지 불안한 시각으로 지켜보고 있다. 지난주 뉴욕 증시에서 빅3 주가와 함께 금융주가 급락한 것은 이 같은 불안감이 작용한 결과라고 뉴욕타임스는 전했다.

사모펀드인 서버러스캐피털은 지난해 크라이슬러를 인수할 때 수십억 달러의 채권을 발행해 인수자금으로 사용했다.

뱅크오브아메리카, 씨티그룹, JP모간체이스 등 대형 은행들은 지난 3년간 빅3가 자금 조달을 위해 발행한 560억 달러 규모의 채권 매각을 지원했다. 이 채권 중 상당 부분을 보험사 연기금 헤지펀드 등이 사들여 최근 큰 손실을 보고 있다.

게다가 빅3 자회사들은 자동차 구매대출 등의 재원으로 금융권에서 470억 달러 규모의 대출을 받았다. 이 때문에 빅3가 쓰러진다면 금융권도 천문학적인 규모의 부실을 떠안을 수밖에 없다는 분석이 나온다.

한편 미 자동차산업의 강력한 후원자인 버락 오바마 대통령 당선인도 빅3에 강도 높은 자구안 제시를 요구하고 나섰다.

오바마 당선인은 24일 기자회견에서 “자동차업체들이 의회에 구조를 요청하러 오면서 더 나은 경영개선 방안을 준비해오지 않았다는 데 놀랐다”며 “자동차산업은 미국 제조업의 ‘등뼈’이지만 납세자들은 더 많은 돈이 낭비되는 걸 원치 않는다. 그들은 명확한 자구 계획을 제시해야 한다”고 강조했다.

반면 미 자동차업계를 대변하는 미시간 주 출신 의원들은 미 정부가 빅3 지원은 거부하고 씨티그룹은 구제한 데 대해 “의회가 리바이스 청바지를 입은 사람보다 구찌를 입은 사람만 챙긴다”며 비판의 목소리를 높이고 있다.

뉴욕=신치영 특파원 higgledy@donga.com

워싱턴=이기홍 특파원 sechepa@donga.com

트렌드뉴스

-

1

“‘이 행동’ 망막 태우고 시신경 죽인다”…안과 전문의 경고

-

2

“징역 5년에 처한다”…무표정 유지하던 尹, 입술 질끈 깨물어

-

3

美 “반도체 시설 40% 내놓거나 관세 100%”…대만 당혹

-

4

국힘 당명 바꾼다는데…‘책임, 청년, 자유’ 최근 많이 언급

-

5

‘4선 국회의원’ 하순봉 前한나라당 부총재 별세

-

6

“설거지해도 그대로”…냄비 ‘무지개 얼룩’ 5분 해결법 [알쓸톡]

-

7

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

8

野 중진까지 “한동훈 제명 재고”에… 장동혁, 징계 10일 미뤄

-

9

‘정년 65세 연장’과 맞바꾼 버스파업 철회…혈세로 비용 메워야

-

10

“머리 전체가 아파요”…단순두통 아닌 이 질환 신호?

-

1

“이재명 지지” 이원종, 연봉 2억 콘텐츠진흥원장 거론

-

2

[단독]李대통령 中 향한 날…北 23차례 항공기 GPS 교란했다

-

3

“징역 5년에 처한다”…무표정 유지하던 尹, 입술 질끈 깨물어

-

4

대전충남-광주전남 통합특별시에 20조씩 푼다

-

5

국힘 당명 바꾼다는데…‘책임, 청년, 자유’ 최근 많이 언급

-

6

尹, ‘체포 방해’ 1심 징역 5년…“절차 경시, 경호처 사병화”

-

7

[단독]용산 근무 보수청년단체 회장 “대북 무인기 내가 날렸다”

-

8

조국, 李대통령 앞에서 “명성조동” 발언…무슨 뜻?

-

9

중국부터 붉게 물든 미세먼지 지도…전국이 ‘텁텁’

-

10

“뼛속도 이재명” 배우 이원종, 콘텐츠진흥원장 물망에

트렌드뉴스

-

1

“‘이 행동’ 망막 태우고 시신경 죽인다”…안과 전문의 경고

-

2

“징역 5년에 처한다”…무표정 유지하던 尹, 입술 질끈 깨물어

-

3

美 “반도체 시설 40% 내놓거나 관세 100%”…대만 당혹

-

4

국힘 당명 바꾼다는데…‘책임, 청년, 자유’ 최근 많이 언급

-

5

‘4선 국회의원’ 하순봉 前한나라당 부총재 별세

-

6

“설거지해도 그대로”…냄비 ‘무지개 얼룩’ 5분 해결법 [알쓸톡]

-

7

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

8

野 중진까지 “한동훈 제명 재고”에… 장동혁, 징계 10일 미뤄

-

9

‘정년 65세 연장’과 맞바꾼 버스파업 철회…혈세로 비용 메워야

-

10

“머리 전체가 아파요”…단순두통 아닌 이 질환 신호?

-

1

“이재명 지지” 이원종, 연봉 2억 콘텐츠진흥원장 거론

-

2

[단독]李대통령 中 향한 날…北 23차례 항공기 GPS 교란했다

-

3

“징역 5년에 처한다”…무표정 유지하던 尹, 입술 질끈 깨물어

-

4

대전충남-광주전남 통합특별시에 20조씩 푼다

-

5

국힘 당명 바꾼다는데…‘책임, 청년, 자유’ 최근 많이 언급

-

6

尹, ‘체포 방해’ 1심 징역 5년…“절차 경시, 경호처 사병화”

-

7

[단독]용산 근무 보수청년단체 회장 “대북 무인기 내가 날렸다”

-

8

조국, 李대통령 앞에서 “명성조동” 발언…무슨 뜻?

-

9

중국부터 붉게 물든 미세먼지 지도…전국이 ‘텁텁’

-

10

“뼛속도 이재명” 배우 이원종, 콘텐츠진흥원장 물망에

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개