공유하기

이달 美에 설립되는 정부 주도 ‘국제곡물회사’ 논란 가열

- 동아일보

글자크기 설정

“반드시 해야 하는 사업” vs “現전략은 성공 어려워”

《 “앞으로는 아무리 돈을 많이 줘도 곡물을 못 사는 시대가 온다. 이건 무조건 해야 하는 사업이다. 잘 되고 안 되고는 나중 문제다.”(정부)

“지금 전략은 1970년대 일본이 이미 했다 실패한 방식이다. 성공 가능성이 극히 낮다. 전략 수정이 필요하다.”(곡물·수출입 업계) 》

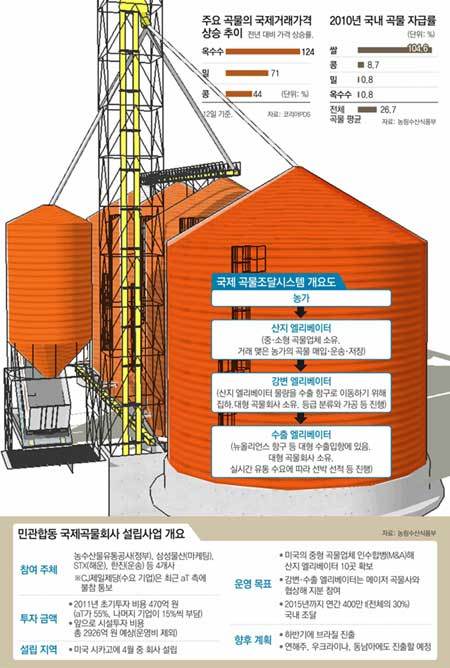

정부가 민관합동으로 이달 미국에 설립할 예정인 ‘국제곡물회사’ 프로젝트를 두고 관련 업계의 논란이 뜨겁다. 국제곡물회사 설립은 국내의 안정적인 곡물 확보를 위해 정부를 대변하는 농수산물유통공사(aT)와 삼성물산·STX·한진 등 민간기업 3개 사(社)가 함께 추진 중인 대형 프로젝트다. 최근 기상이변 등으로 옥수수 등 주요 곡물의 국제거래 가격이 1년 만에 최대 120% 이상 급등하고 곡물 부국(富國)들이 수출 문을 걸어 닫으면서 ‘식량안보’ 강화 차원에서 지난해 하반기부터 시작된 사업이다.

그러나 정부와 관련업계는 곡물 확보의 취지와 필요성에는 공감하면서도 정부가 이를 위해 세운 전략의 실효성에는 이견을 보이고 있다. 특히 최근 당초 컨소시엄에 참여하기로 돼 있던 CJ제일제당이 돌연 불참 의사를 밝히면서 업계의 의구심은 더욱 커지는 분위기다.

○ 국제곡물시장, 어떻게 돌아가나

전문가들은 국제곡물회사 설립을 둘러싼 논란을 이해하기 위해서는 무엇보다 국제 곡물시장의 메커니즘을 알아야 한다고 입을 모은다. 현재 글로벌 곡물시장은 소위 A(ADM), B(벙기·Bunge), C(카길·Cargill), D(드레퓌스·Dreyfus)라고 불리는 4대 메이저 곡물업체들이 전체 물량의 85% 이상을 장악하고 있다. 곡물사업 분야에서 100년 이상의 역사를 가진 이들은 미국, 브라질, 아르헨티나, 호주, 캐나다 등 세계 주요 곡창지대를 장악하고 각 지역 농가들의 경작과 수확물 매입, 수송, 저장, 가공, 선적, 수출, 해운 등 전 산업 체인을 지배하고 있다.

이들은 세계 곡창지대의 농가들과 매입 계약을 맺고 경작을 지원하며 수확물을 확보, 운송한다. 이렇게 모인 곡물은 ‘산지(country) 엘리베이터’라는 저장·분류 창고에 모이고, 이 곡물이 다시 강변(river) 엘리베이터, 수출(export) 엘리베이터 등 더 큰 물류 창고로 운송돼 세계 각지로 보내진다.

○ 정부 전략은 무엇?

현재 정부는 크게 현지 업체 인수합병(M&A)과 물류시설 임대를 통해 이 같은 자체 조달망을 구축할 계획이다. 먼저 올해 470억 원을 투자해 미국에 곡물회사를 설립하고 향후 추가로 약 3000억 원을 더 투자해 M&A와 시설 임대를 추진할 방침이다. 초기 투자비용은 aT가 55% 나머지 3개 기업이 15%씩 부담하기로 했다.

하 사장은 “국제 곡물회사는 거의 마진을 남기지 않고 운영할 것”이라며 “이렇게 하면 메이저 곡물회사보다 5%가량 싼값에 곡물을 들여올 수 있다”고 말했다.

○ 업계에선 “장밋빛 환상”

하지만 곡물 수출입 업계는 이런 정부의 기대가 ‘희망사항’에 불과하다며 곳곳에 문제가 있다고 지적하고 있다. 그림은 그럴싸한데 하나하나 뜯어 보면 현실성이 부족하다는 것이다.

수출입 업계의 한 관계자는 “일단 M&A를 통해 산지 엘리베이터 10개를 확보한다는 것부터가 그렇다”며 “민간도 아니고 정부가 나서서 M&A를 추진한다고 하면 매물 확보도 쉽지 않거니와 인수 가격도 엄청 뛸 것”이라고 우려했다. 이 관계자는 “그 과정에서 메이저 곡물업체의 견제도 엄청날 것”이라며 “메이저와 협상해서 이들의 강변 엘리베이터나 수출 엘리베이터를 빌려 쓰겠다는 건 업계 현실을 전혀 모르고 하는 말”이라고 말했다. 정부 안에는 물론이고 국내 기업들에 글로벌 곡물시장 전반을 아우를 전문가가 없는 것도 문제다. 한 예로 aT가 이번 곡물회사 설립을 위해 미국에 파견한 인력은 고작 3명이다. M&A업계 관계자는 “지금의 맨파워로는 글로벌 곡물회사와의 협상은커녕 미팅 잡기조차 쉽지 않을 것”이라며 “일본은 1960년대부터 이 분야에 투입한 인력만 수천 명에 이른다”고 말했다.

▼ 日, 민간이 이끌고 정부가 밀어주며 곡물 자체조달 ▼

일본의 곡물 확보 방식은 민간이 ‘이끌고’ 정부가 ‘밀어주는’ 기업 주도의 협업 사업이 특징이다. 민간 부문에서는 우리의 농협 격에 해당하는 일본 ‘젠노’와 마루베니, 미쓰비시, 미쓰이, 이토추 등 종합상사들이 곡물 조달에서 큰 역할을 담당하고 있다. 일본 정부는 공적개발원조(ODA) 자금 등을 활용해 민관 합동의 해외농업 개발을 추진해 상당한 수확을 거두고 있다.

곡물업계의 한 관계자는 “1960, 70년대만 해도 일본 종합상사들은 엘리베이터 인수 등 하드웨어 확보에 공을 들였다”며 “그러나 농가 생산물 매입과 유통 네트워크가 없는 상태에서 노하우 부족으로 실패한 뒤 전략을 수정했다”고 전했다. 그 결과 1980년대부터는 해외 농가들과 생산 계약을 체결하고 이렇게 수확한 곡물을 국내로 들여오는 데 많은 공을 들이고 있다는 설명이다.

대표적인 것은 ‘브라질 세라도 농업개발’ 사업. 1979년부터 22년간 진행된 이 사업은 일본 민관이 브라질 정부와 손잡고 브라질 내 34만 ha, 717농가의 경작을 지원한 사업이다. 이 프로젝트는 브라질을 세계 2위의 콩 생산국으로 도약시키는 데 기여하고 일본의 콩 조달력도 높였다는 평가를 받는다.

임우선 기자 imsun@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘뱃살 쏘옥’ 빼는 과학적으로 입증된 유일한 방법?

-

2

“정치살인” “尹사형 구형에 한동훈 죽어”…여권, ‘韓제명’ 국힘 비판

-

3

쿠팡 보상쿠폰 알고보니 석달짜리…치킨·커피 상품권도 못산다

-

4

백해룡, 이번엔 李대통령 겨냥 “파견 자체가 기획된 음모”

-

5

차 창문 내리자 또 다가와 손잡아…다카이치 ‘극진한 환송’

-

6

정동영, 北에 ‘무인기 사과’ 시사에…위성락 “사실 파악이 먼저”

-

7

[단독]특검, 보안 유지하려 ‘사형-무기징역’ 논고문 2개 써놨다

-

8

[사설]참 구차한 김병기 전 원내대표

-

9

‘이재명 피습 사건’ 테러 지정될 듯…피해지원-진상조사 길 열려

-

10

한동훈, 재심 대신 ‘징계 효력정지’ 법적 대응…“절차 위법 심각”

-

1

국힘 윤리위, 한동훈 제명 결정…장동혁호 ‘뺄셈 정치’ 가나

-

2

정동영, 北에 ‘무인기 사과’ 시사에…위성락 “사실 파악이 먼저”

-

3

특검 “尹, 권력욕 위해 계엄… 전두환보다 더 엄정 단죄해야”

-

4

한동훈 “허위조작 제명은 또다른 계엄…장동혁, 날 찍어내려는 것”

-

5

“정치살인” “尹사형 구형에 한동훈 죽어”…여권, ‘韓제명’ 국힘 비판

-

6

[단독]특검, 보안 유지하려 ‘사형-무기징역’ 논고문 2개 써놨다

-

7

[사설]특검, 尹 사형 구형… 끝까지 반성은 없었다

-

8

[단독]김경 “1억원 줄때, 강선우도 함께 있었다” 자수서

-

9

차 창문 내리자 또 다가와 손잡아…다카이치 ‘극진한 환송’

-

10

한동훈, 재심 대신 ‘징계 효력정지’ 법적 대응…“절차 위법 심각”

트렌드뉴스

-

1

‘뱃살 쏘옥’ 빼는 과학적으로 입증된 유일한 방법?

-

2

“정치살인” “尹사형 구형에 한동훈 죽어”…여권, ‘韓제명’ 국힘 비판

-

3

쿠팡 보상쿠폰 알고보니 석달짜리…치킨·커피 상품권도 못산다

-

4

백해룡, 이번엔 李대통령 겨냥 “파견 자체가 기획된 음모”

-

5

차 창문 내리자 또 다가와 손잡아…다카이치 ‘극진한 환송’

-

6

정동영, 北에 ‘무인기 사과’ 시사에…위성락 “사실 파악이 먼저”

-

7

[단독]특검, 보안 유지하려 ‘사형-무기징역’ 논고문 2개 써놨다

-

8

[사설]참 구차한 김병기 전 원내대표

-

9

‘이재명 피습 사건’ 테러 지정될 듯…피해지원-진상조사 길 열려

-

10

한동훈, 재심 대신 ‘징계 효력정지’ 법적 대응…“절차 위법 심각”

-

1

국힘 윤리위, 한동훈 제명 결정…장동혁호 ‘뺄셈 정치’ 가나

-

2

정동영, 北에 ‘무인기 사과’ 시사에…위성락 “사실 파악이 먼저”

-

3

특검 “尹, 권력욕 위해 계엄… 전두환보다 더 엄정 단죄해야”

-

4

한동훈 “허위조작 제명은 또다른 계엄…장동혁, 날 찍어내려는 것”

-

5

“정치살인” “尹사형 구형에 한동훈 죽어”…여권, ‘韓제명’ 국힘 비판

-

6

[단독]특검, 보안 유지하려 ‘사형-무기징역’ 논고문 2개 써놨다

-

7

[사설]특검, 尹 사형 구형… 끝까지 반성은 없었다

-

8

[단독]김경 “1억원 줄때, 강선우도 함께 있었다” 자수서

-

9

차 창문 내리자 또 다가와 손잡아…다카이치 ‘극진한 환송’

-

10

한동훈, 재심 대신 ‘징계 효력정지’ 법적 대응…“절차 위법 심각”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0