공유하기

[아이와 함께 출근해요/1부]<2>일터를 떠나는 엄마들

- 동아닷컴

-

입력 2010년 1월 27일 03시 00분

글자크기 설정

“아이 있다고 출장 배제… 야근자원하며 버텼지만 끝내 사표”

■ 아나운서 포기해야 했던 오영실 씨 스토리

등 떠밀진 않았지만보모에 맡겨보니 불안하고

친정엄마가 도와줘도 한계

아이걱정에 그만둘 수밖에

버텨보려 애썼지만

밤에 일하고 낮에 아이돌봐

수면부족에 자기계발 못해

내게도 찾아오고 만 우울증

다시 일을 가졌지만

대부분 경력단절로 좌절감

탤런트로 안착 그나마 다행

직장보육시설 필요성 절감

회사가 나가라고 등을 떠밀지는 않았다. 아이들이 너무 소중했기에 꿈에도 그리던 일을 얻었지만 사표를 낼 수밖에 없었다. 대한민국의 많은 직장여성들이 그랬듯이….

1987년 오 씨는 그토록 바라던 아나운서가 됐다. ‘TV유치원 하나둘셋’에서 8대 하나 언니로 인기를 끌기 시작했다. 이어 가요순위 간판 프로그램이었던 ‘가요톱10’과 ‘가족오락관’의 진행을 맡으면서 ‘아나운서 오영실’은 승승장구했다. 그러나 이 모든 게 아이를 낳으면서 헝클어지기 시작했다.

“1991년 큰아들 혁수가 태어났고, 두 달의 출산휴가를 마치고 회사에 복귀했어요. 그 후 상상도 하지 못했던 일들이 벌어졌죠. 내가 감당하기에는 너무 벅찼어요.”

일을 계속 해야겠기에 아이를 보모에게 맡겼다. 보모 아주머니는 깔끔한 이미지였다. 마음이 한결 가벼워졌다. 그러나 평소보다 일찍 퇴근한 어느 날, 오 씨는 집밖으로 흘러나오는 고함소리를 들었다. “저리 가, 왜 보채. 뭘 잘했다고.” 돌도 안 된 아이에게 물건을 집어던지는 소리까지 들렸다. 너무 놀라 말이 나오지 않았다. 그날로 보모를 내보내고, 짐을 싸서 친정집으로 들어갔다. 처음에는 조카가 예쁘다던 오 씨의 여동생도 점점 힘들어했고, 고혈압을 앓고 있는 친정 엄마도 지친 기색이 역력했다.

직장보육시설이 간절해졌다. 마침 그런 논의가 일기 시작했다. 그러나 시설이 만들어져도 오전 9시부터 오후 6시까지만 운영한다고 했다. 아나운서의 업무 특성을 반영하지 않은 것이다. 기대는 산산조각이 났다.

그래도 억척스럽게 아이를 키우는 것까지는 감당할 수 있었다. 전문 직종이지만 아줌마라는 ‘낙인’이 의외로 크다는 게 그를 힘들게 했다. 오 씨는 화려한 스타나 젊은 사람들과 어울리는 프로그램을 맡고 싶었다. 그러나 아이를 낳은 후에는 아줌마를 대상으로 한 프로그램밖에 맡지 못했다. 해외 출장이 있는 프로그램은 아예 처음부터 배제됐다. 아이를 봐야 하는데 어떻게 해외에 나갈 수 있느냐는 것이다. 분노는 커져 갔지만 속으로 삭여야 했다.

일을 하고 싶은 욕망이 강하게 꿈틀댔지만 여전히 아이들이 맘에 걸렸다. 일도 하고, 육아도 잘할 수 있도록 프리랜서 활동을 하기도 했다. 그러나 뭔가 부족한 듯한 느낌이었다. 그 후 남편을 따라 미국으로 건너가서는 엄마 역할만 했다.

오 씨는 2005년 귀국한 뒤 다시 일을 시작했다. 한때는 반찬가게를 열기도 했지만 재미를 보지는 못했다. 결국 다시 방송국으로 향했다. 다행히 재기하는 데 어느 정도 성공했다. 그러나 이제는 아나운서가 아니라 방송인이란 타이틀이 붙는다. 마음고생도 심했다. 연기자로 주목을 받기 전까지는 우울증으로 고생하기도 했다.

운이 정말 좋은 사람이라고 오 씨는 스스로를 평가한다. 방송 일을 한 경력 때문에 일을 그만둔 뒤에도 재기할 수 있었지, 대부분의 직장여성은 육아로 일을 그만두면 재취업이 상당히 힘들다는 것이다.

“대가족이 참 좋았던 것 같아요. 육아를 조금씩 나눌 수 있었으니까요. 핵가족 사회인 지금, 슈퍼우먼이란 세상에 원래 없다는 걸 정부도 기업도 알아줬으면 좋겠어요. 엄마보다 더 엄마 같은, 깐깐하고 믿음직한 보육시설만 있다면, 저출산 문제도 해결되지 않을까요?”

특별취재팀

▽ 팀장 김상훈 교육복지부 차장

▽ 교육복지부 우경임 기자 노지현 기자

▽ 사회부 이진구 기자 이미지 기자

▽ 산업부 정효진 기자

▽ 오피니언팀 곽민영 기자

독자 의견 - 제보 보내주세요 ilove@donga.com

‘아이와 함께 출근해요’ 동아일보 캠페인에 대한 독자 여러분 및 기업들의 의견과 제보를 기다립니다.

▼“빵점 엄마 될까봐 아이 갖기 두렵다”

“자녀 꼭 필요하다”는 여성

4년전 42%서 24%로 ‘뚝’▼

결혼 4년차 주부 이정연 씨(가명·32)는 아이가 없다. 불임부부라서 그런 게 아니다. 사회를 믿지 못하기 때문에 아이를 낳지 않는 것이다. 이 씨는 “나와 남편이 누리고 있는 생활수준을 내 아이들이 누릴 수 있을 거라는 확신이 없다”며 “아이를 키우는 환경이 좋아지지 않는다면 아이를 낳지 않겠다는 생각은 바뀌지 않을 것이다”고 말했다.

조윤주 씨(36·여)는 최근 근무여건과 연봉이 더 나은 회사로 옮기려고 면접시험을 봤다. 면접관이 물었다. “애가 아픈데, 오후에 중요한 바이어를 만나는 스케줄이 있습니다. 이럴 때는 어떻게 하시겠습니까?” 조 씨는 즉각 대답을 하지 못했다. 아이를 데리고 병원에 가는 게 당연했지만 바이어를 만나겠다는 대답을 해야 할 것 같았다. 그러나 양심상 그렇게 답하지는 못했다. 보건복지가족부가 지난해 전국 1만211개 표본가구의 20∼44세 기혼여성 3585명과 미혼남녀 3314명을 대상으로 ‘2009 결혼 및 출산동향 조사’를 했다. 해가 갈수록 점점 아이를 적게 낳거나 낳지 않으려는 경향이 강해지고 있었다. 2005년만 해도 ‘자녀가 반드시 필요하다’는 의견이 남자는 54.4%, 여자는 42.1%였다. 그러나 2009년에는 이 비율이 각각 24.3%와 24.0%로 뚝 떨어졌다.

조사에 나타난 대로 직장여성들은 엄마라는 자리가 부담스럽다. 출판사 경력이 10년째인 설연주 씨(36)도 아이를 둘 낳고 싶었지만 하나로 끝내야 했다. 설 씨 부부에게는 여섯 살배기 아들이 있다. 설 씨는 4년 전 현재의 회사로 옮겼고, 바로 임신을 하면 찍힐 것 같은 분위기가 팽배했다.

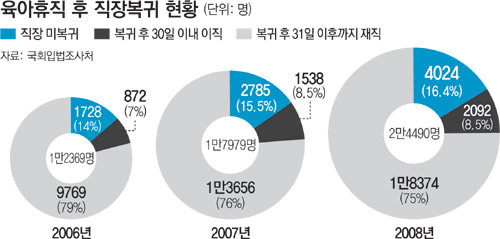

지난해 통계청이 15세 이상 가구원 3만7000명을 대상으로 조사한 결과를 보면 여성 취업에 육아 부담이 큰 장애물인 것으로 나타났다. ‘육아 부담이 취업에 장애요인’이라고 답한 사람은 47.6%로 2006년 45.9%, 2002년 38.8%에 비해 크게 늘어났다. 반면 ‘사회적 편견과 관행’을 꼽은 비율은 20% 정도였다. ‘불평등한 근로여건’은 10.7%로 2006년 11.6%보다 오히려 줄어들었다. 조주은 국회 보건복지여성팀 입법조사관은 “일과 가정이 동시에 성립되지 않는 직장 분위기에 실망해 퇴직한 여성이 2006년 14%에서 2008년 16.4%로 늘어났다”고 지적했다.

노지현 기자 isityou@donga.com

김유나 인턴기자 숙명여대 언론정보학부 3학년

아이와 함께 출근해요 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

광화문에서

구독

-

최중혁의 월가를 흔드는 기업들

구독

-

만화 그리는 의사들

구독

트렌드뉴스

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

3

담배 냄새에 찡그렸다고…버스정류장서 여성 무차별 폭행

-

4

헌재 “득표율 3% 미만 군소정당도 비례의석 줘야”

-

5

정부 공급안에 지자체 펄쩍…“용산에 1만채, 생활여건 큰 타격”

-

6

머스크 “전기차 생산라인 빼내 로봇 만든다”…테슬라 모델S·X 단종

-

7

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

8

“갑자기 멍∼하고, 두통까지”… 건망증 아닌 뇌종양 신호일 수 있다[이진형의 뇌, 우리 속의 우주]

-

9

떡볶이 먹다 기겁, 맛집 명패에 대형 바퀴벌레가…

-

10

‘린과 이혼’ 이수, 강남 빌딩 대박…70억 시세 차익·159억 평가

-

1

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

2

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

9

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

10

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

트렌드뉴스

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

3

담배 냄새에 찡그렸다고…버스정류장서 여성 무차별 폭행

-

4

헌재 “득표율 3% 미만 군소정당도 비례의석 줘야”

-

5

정부 공급안에 지자체 펄쩍…“용산에 1만채, 생활여건 큰 타격”

-

6

머스크 “전기차 생산라인 빼내 로봇 만든다”…테슬라 모델S·X 단종

-

7

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

8

“갑자기 멍∼하고, 두통까지”… 건망증 아닌 뇌종양 신호일 수 있다[이진형의 뇌, 우리 속의 우주]

-

9

떡볶이 먹다 기겁, 맛집 명패에 대형 바퀴벌레가…

-

10

‘린과 이혼’ 이수, 강남 빌딩 대박…70억 시세 차익·159억 평가

-

1

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

2

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

9

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

10

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[아이와 함께 출근해요/1부]일보다 더 힘든 육아](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2010/02/01/25858584.1.jpg)

댓글 0