공유하기

[시론/김근]‘黨同伐異’가 증오 키운다

-

입력 2004년 12월 26일 18시 16분

글자크기 설정

▼집단충돌로 소란했던 한해▼

아마도 2004년에는 대통령 탄핵, 수도 이전, 그리고 이른바 ‘4대 법안’ 등 첨예한 쟁점 사안이 유독 많았기 때문에 많은 교수들이 이를 선택한 듯싶다.

니체의 말대로 자기 확장에의 의지가 삶의 근원이라면 ‘당동’은 자연스러운 행위라고도 볼 수 있다. 더구나 모든 쟁점은 구성원 모두가 참여하는 가운데 민주적으로 해결하자는 것이 노무현 정부의 모토였으므로, 같은 사안이라 하더라도 갈등의 양상이 더 첨예하게 발전하였거나 또는 그렇게 보였을지도 모르겠다.

문화란 자연과 인간의 표면이 맞닿은 곳에서뿐만 아니라 집단과 집단이 맞닿은 표면에서도 느껴지는 법이다. 무슨 말이냐 하면, ‘진보’ 측의 집권이 우리 역사상 처음이었던 만큼 정부와 국민이 맞닿은 부분에서 전에 경험하지 못했던 약간의 생소한 문화적 마찰이 느껴지는 것은 어쩌면 당연하다는 뜻이다.

생존이나 이해관계가 걸려 있는 문제에 혼자 힘으로는 부족하니 같은 처지의 사람들이 모여 공동대처하자거나 편들어 주자는 것이 비난받을 일은 아니리라. 단지 문제는 다른 생각을 가진 사람들을 공격하는 ‘벌이(伐異)’를 통해 ‘당동(黨同)’을 꾀하자는 책략에 있다. 즉 철저한 이해관계로 모이는 것이 아니라 부화뇌동을 부추겨 세를 키우려는 것이 작금의 경향이기 때문에 사회 구성원들은 직접적인 관계가 없어도 둘로 갈릴 수밖에 없다는 말이다. 이 과정에서 각 방은 서로를 적으로 규정하고 증오를 증폭시킨다. 기실 증오란 사실에 근거해 생기는 것이 아니기 때문에 맹목적인 ‘벌이’에 매우 효과적이고, 따라서 견고한 ‘당동’을 반대급부로 얻을 수 있게 된다. 개인주의보다는 집단주의 문화가 지배적인 우리 사회에서 이러한 당동벌이 전략이 저절로 무력해지기를 바라는 것은 어쩌면 군밤에서 싹이 나기를 바라는 것이나 다름없을지도 모르겠다.

아무리 이질적인 것이라 하더라도 동질 속에 고루 섞여 있으면 말썽을 일으키지 않는다. 이것을 인위적으로 분리해 한 곳에 모아놨을 때 부작용이 발생하는 법이다. 중국도 소수민족을 이웃에 함께 두고 살았을 때엔 종족갈등이 없었지만, 중국을 한데 모으기 위해 이들을 경외로 내쫓았을 때 만리장성을 계속 쌓아갈 수밖에 없었고 급기야 오랑캐라고 무시하던 그들에게 나라를 잃었던 것이다.

이처럼 ‘당동’ 행위는 상대방의 실체를 인정하지 않음으로써 자신의 외연을 확장하게 되는데, 문제는 그런다고 상대방이 없어지는 게 아니라는 것이다. 요즘 여야가 부득이 4자회담이라는 형식의 협상을 벌이고 있다지만 소수의 실체를 소외시킨다는 점에서 당동에 지나지 않는다. 강이 길어봤자 사흘 흐르는 거리를 넘지 못하고, 폭풍우가 휘몰아쳐봤자 아침을 넘기지 못한다고 하지 않던가.

▼부화뇌동 않는 소신 존중을▼

안회가 죽자 공자가 예를 어기고 통곡했다고 한다. 예란 남이 지켜보는 것이지만 애절한 슬픔은 그 시선을 의식하지 않고 표출되는 법이다. 이러한 진솔함 속에 당동벌이는 설 곳이 없다. 지난 한 해 우리는 매우 소중한 문화적 갈등을 경험했다. 사람들의 생각이 내 생각 같지 않다는 타자의 개념이 갈등을 통해 인식된 것이다. 이제 자신의 입장과 생각을 솔직하게 표명함으로써 뇌동하지 않는 일만 남았다. 그렇지 않으면 당동벌이는 또 계속될 수밖에 없을 것이다.

김근 서강대 교수·중문학

시론 >

-

오늘과 내일

구독

-

광화문에서

구독

-

동아광장

구독

트렌드뉴스

-

1

국토장관 “60억 아파트 50억으로…주택시장, 이성 되찾아”

-

2

당뇨병 환자도 7월부터 장애 인정 받는다

-

3

블랙핑크, ‘레드 다이아’ 버튼 받았다…세계 아티스트 최초

-

4

김인호 산림청장 분당서 음주운전 사고…李, 직권면직

-

5

전원주 “벌써 자식들이 재산 노려…인감도장 달래”

-

6

트럼프 폭주 “바보들…대법원 판결은 내게 수입금지 권리 부여”

-

7

“D램 품귀에 공장 100% 돌리는 삼성전자·SK하이닉스, 추가 증설 나서”

-

8

국힘 내부 ‘장동혁 사퇴론’ 부글부글…오세훈 독자 행보 시사도

-

9

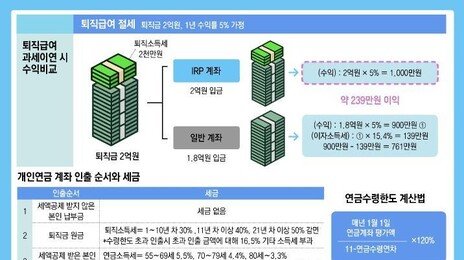

연금 개시 가능해지면 年 1만 원은 꼭 인출하세요[은퇴 레시피]

-

10

美, 관세 만능키 ‘슈퍼 301조’ 꺼냈다…“주요 교역국 조사 착수”

-

1

張, 절윤 대신 ‘尹 어게인’ 유튜버와 한배… TK-PK의원도 “충격”

-

2

與 “尹 교도소 담장 못나오게” 내란범 사면금지법 처리 속도전

-

3

국힘 새 당명 ‘미래연대’-‘미래를 여는 공화당’ 압축

-

4

국힘 내부 ‘장동혁 사퇴론’ 부글부글…오세훈 독자 행보 시사도

-

5

[사설]범보수마저 경악하게 한 張… ‘尹 절연’ 아닌 ‘당 절단’ 노리나

-

6

김인호 산림청장 분당서 음주운전 사고…李, 직권면직

-

7

與 “전두환 2년만에 풀려난 탓에 내란 재발”…사면금지법 강행

-

8

유시민 “李공소취소 모임, 미친 짓”에 친명계 “선 넘지마라”

-

9

[단독]李 “다주택자 대출 연장도 신규 규제와 같아야 공평”

-

10

트럼프, 세계에 10% 관세 때렸다…24일 발효, 승용차는 제외

트렌드뉴스

-

1

국토장관 “60억 아파트 50억으로…주택시장, 이성 되찾아”

-

2

당뇨병 환자도 7월부터 장애 인정 받는다

-

3

블랙핑크, ‘레드 다이아’ 버튼 받았다…세계 아티스트 최초

-

4

김인호 산림청장 분당서 음주운전 사고…李, 직권면직

-

5

전원주 “벌써 자식들이 재산 노려…인감도장 달래”

-

6

트럼프 폭주 “바보들…대법원 판결은 내게 수입금지 권리 부여”

-

7

“D램 품귀에 공장 100% 돌리는 삼성전자·SK하이닉스, 추가 증설 나서”

-

8

국힘 내부 ‘장동혁 사퇴론’ 부글부글…오세훈 독자 행보 시사도

-

9

연금 개시 가능해지면 年 1만 원은 꼭 인출하세요[은퇴 레시피]

-

10

美, 관세 만능키 ‘슈퍼 301조’ 꺼냈다…“주요 교역국 조사 착수”

-

1

張, 절윤 대신 ‘尹 어게인’ 유튜버와 한배… TK-PK의원도 “충격”

-

2

與 “尹 교도소 담장 못나오게” 내란범 사면금지법 처리 속도전

-

3

국힘 새 당명 ‘미래연대’-‘미래를 여는 공화당’ 압축

-

4

국힘 내부 ‘장동혁 사퇴론’ 부글부글…오세훈 독자 행보 시사도

-

5

[사설]범보수마저 경악하게 한 張… ‘尹 절연’ 아닌 ‘당 절단’ 노리나

-

6

김인호 산림청장 분당서 음주운전 사고…李, 직권면직

-

7

與 “전두환 2년만에 풀려난 탓에 내란 재발”…사면금지법 강행

-

8

유시민 “李공소취소 모임, 미친 짓”에 친명계 “선 넘지마라”

-

9

[단독]李 “다주택자 대출 연장도 신규 규제와 같아야 공평”

-

10

트럼프, 세계에 10% 관세 때렸다…24일 발효, 승용차는 제외

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![軍 무력화하는 낮은 성인지감수성[시론/민무숙]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/06/07/107297370.1.jpg)

댓글 0