[미 신용등급 강등]

피치, 최고등급 AAA서 AA+로 하향

“부채 늘고 있고 조정능력도 악화”

美 “시대 뒤처진 데이터 기반” 반박

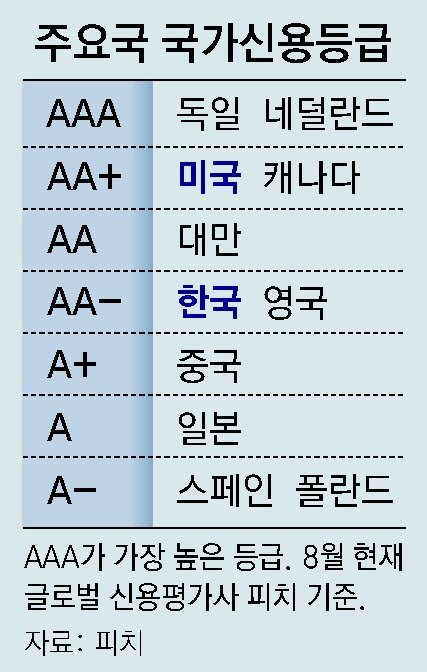

국제 신용평가사 피치가 1일(현지 시간) 세계 최대 경제 대국인 미국의 신용등급을 기존 최고 등급인 AAA에서 AA+로 한 단계 강등했다. 4경 원을 훌쩍 넘긴 미 부채와 반복되는 정치 리스크를 강등 이유로 들었다. 세계 3대 신용평가사가 미 신용등급을 강등한 것은 12년 만이다. 이 여파로 2일 국내를 비롯한 아시아 증시 주가가 동반 하락했다.

피치는 1일 성명에서 “미국은 향후 3년 동안 재정 악화가 예상되는 데다 부채가 늘고 있고, 조정 능력(거버넌스)도 악화되고 있다”며 신용 강등 이유를 밝혔다. 31조 달러(약 4경130조 원)가 넘는 나랏빚과 부채한도 상향을 둘러싸고 매년 반복되는 여야 간 벼랑 끝 대치로 미국의 ‘빚 갚을 능력’에 대한 평가를 한 단계 낮춘 것이다. 피치는 1994년 이후 29년 동안 미 신용등급을 AAA로 유지해 왔다.

2일 한국거래소에 따르면 코스피는 전날보다 50.60포인트(1.90%) 하락한 2,616.47에 거래를 마쳤다. 아시아 주요 증시도 대부분 약세를 보였다. 일본 닛케이평균주가는 2.30% 하락한 32,707.69엔에, 중국 상하이종합지수는 0.89% 내린 3,261.69에 각각 거래됐다. 서울 외환시장에서 원-달러 환율은 전날보다 14.7원 오른 1298.5원에 장을 마감했다. 글로벌 투자자들 사이에서 안전자산 선호가 커진 데 따른 것이다.

나랏빚-가계부채 늘고 고령화 가속… 한국도 신용등급 안심 못해

한국 신용도 위협하는 ‘3대 요인’

피치, 이르면 내달 신용등급 재평가

정치권, 재정준칙 두고 3년째 갈등

“日도 나랏빚에 韓보다 2등급 낮아져”

글로벌 신용평가사 피치가 미국의 국가신용등급을 한 단계 낮추면서 7∼11년째(3대 신용평가사 기준) 변동이 없었던 한국 국가신용도 역시 안심할 수 없다는 경계감이 높아지고 있다. 미국 등급 조정의 이유로 지목된 재정 악화와 정치권의 이전 투구 등은 주요 신용평가사들이 꼽고 있는 한국의 위험 요인과 별반 다르지 않기 때문이다. 피치와 S&P는 이르면 9월 한국 신용등급을 다시 평가해 발표할 예정이다.피치, 이르면 내달 신용등급 재평가

정치권, 재정준칙 두고 3년째 갈등

“日도 나랏빚에 韓보다 2등급 낮아져”

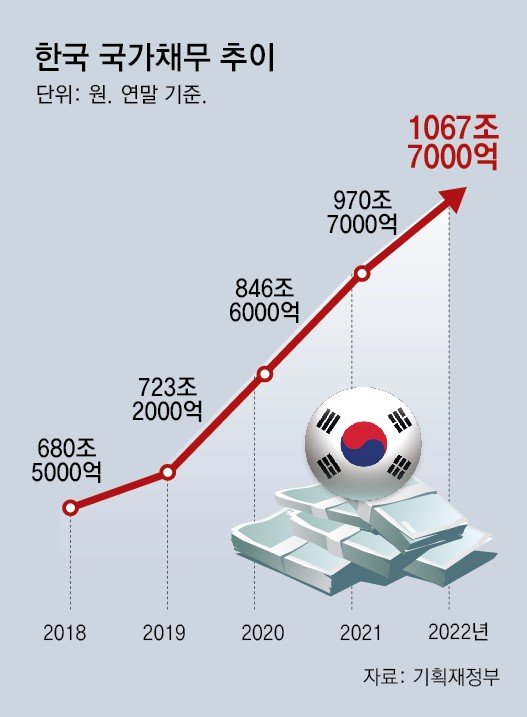

● 고삐풀린 나랏빚과 가계부채 한국 신용도 위협

2일 정부에 따르면 무디스와 스탠더드앤드푸어스(S&P), 피치 등 주요 글로벌 신용평가사 3곳은 2012∼2016년 한국의 국가신용등급을 한 단계씩 상향 조정했다. 이후 이달까지 등급 조정은 한 차례도 없었다. 현재 무디스와 S&P는 한국을 10개 투자등급 중 3번째로 높은 ‘Aa2’와 ‘AA’로, 피치는 4번째로 높은 등급인 ‘AA―’로 평가하고 있다.

그러나 피치는 올 3월 한국의 등급을 유지하면서도 앞으로 한국 신용등급의 부정적 요인으로 급격히 상승한 국가채무 비율, 가계부채 상환 문제로 인한 경제·금융 부문 전반의 리스크 확대 등을 꼽았다.

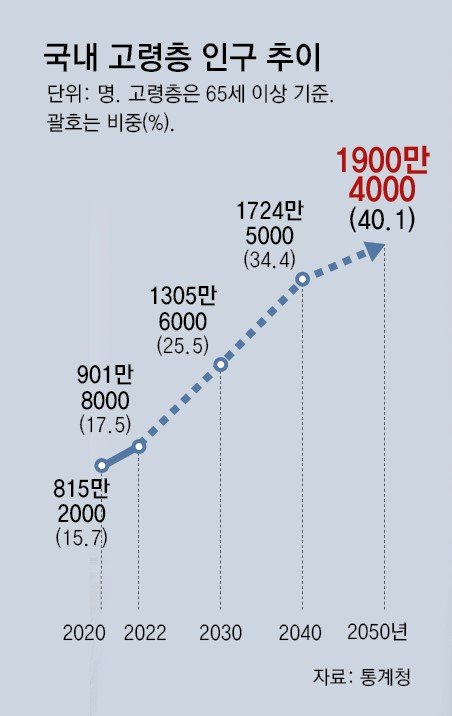

● 정치권 극한 대립과 고령화도 위험 요인

급격한 고령화 역시 장기적인 위험 요소로 꼽힌다. 무디스는 올 5월 한국의 국가신용등급을 ‘Aa2’로 유지하면서도 “고령화가 생산성 향상과 투자에 부담을 주고 재정적 문제를 야기할 것”이라고 진단했다. 한국의 합계출산율은 지난해 0.78명까지 떨어졌다.

다만 정부는 한국의 국가신용등급이 단기간에 조정될 가능성은 적다고 보고 있다. 기획재정부 관계자는 “최근 신용평가사들이 정부에 신용등급을 낮출 수 있다는 우려를 전달한 적은 없다”며 “재정 건전성을 강화하고 재정적자나 국가채무를 개선하려는 이번 정부의 노력도 긍정적인 평가를 받고 있다”고 설명했다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![“美서 삼국사기 읽으며 자라… 호랑이 같은 독립투쟁 그렸다”[데스크가 만난 사람]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130339859.1.thumb.jpg)

댓글 0