공유하기

한국-인도 CEPA발효 1년… 현장 기업인들 불만고조

- 동아일보

글자크기 설정

印, 비자거부-관세부과 흔해 “정부 FTA 사후관리 제대로”

《 20년간 인도에서 사업을 해온 한국인 A 씨는 지난해 12월 비자를 연장하러 주한 인도대사관에 갔다가 장기비자 발급을 거부당했다. A 씨는 “친분이 있는 대사관 직원에게서 요즘 본국 분위기가 안 좋아 2년 이상 비자 발급은 어렵다는 말을 들었다”고 전했다. 인도에 가전용 전자제품을 수출하는 B 씨는 한-인도 포괄적경제동반자협정(CEPA)에 따라 철폐된 12.5%의 관세를 뭄바이 관세공무원이 그대로 부과해 애를 먹었다. 이 공무원이 CEPA 체결 사실을 제대로 전달받지 못한 탓이었다. 한-인도 CEPA가 발효된 지 1일로 1년이 됐지만 기업인들이 느끼는 ‘CEPA 체감온도’는 여전히 낮다. CEPA는 자유무역협정(FTA)과 실질적 내용은 같지만 상품교역은 물론이고 서비스교역이나 투자 같은 양국의 경제협력 강화방안도 포함한다. 한국은 경쟁국인 일본보다 1년 이상 먼저 인도와의 CEPA를 발효시키고도 정작 그 효과는 제대로 챙기지 못하는 실정이다. 이에 따라 정부가 눈앞의 FTA 체결에만 매달릴 것이 아니라 ‘FTA 이후’의 애프터서비스에도 신경을 써야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 》

○ 인도 진출 기업인들은 ‘비자와의 전쟁’

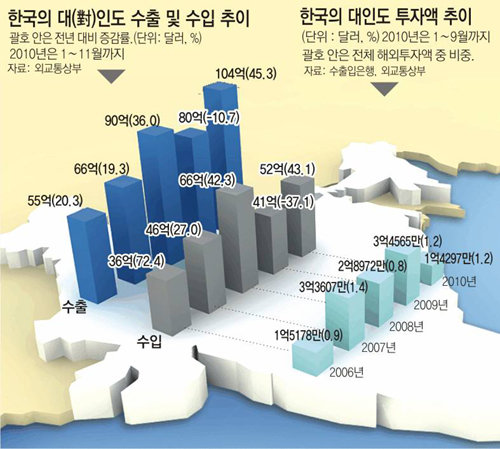

5일 외교통상부 통상교섭본부 등에 따르면 한-인도 CEPA 발효 이후 11개월간 한국의 대(對)인도 교역량은 전년 동기 대비 44.5% 늘어 156억 달러를 기록했다. 수출(104억 달러)과 무역수지 흑자(52억 달러)는 역대 최고치를 넘어섰다.

그러나 협정의 실효성은 수치에 미치지 못한다는 지적이 많다. 2000∼2009년 10년간 한국 기업의 인도 투자액은 10억 달러 정도로 한국 총 해외투자액의 1.2%에 불과하다. 현지 법인을 비롯한 진출기업도 500개를 조금 넘어 일본 기업(약 1000개)의 절반에 그친다. CEPA 발효 이후인 지난해 1∼10월 인도에 진출한 한국 법인은 41개로 2009년 44개보다 오히려 적고 2007년(85개), 2008년(64개)과 비교하면 크게 감소했다.

인도인력컨설팅 업체인 BTN의 김응기 사장은 “대학에서 독일어를 전공한 한국인 재무담당자에 대해 경영학을 전공하지 않았다며 인도 정부가 비자 발급을 거부했고 한국 정부는 미국, 일본 비자를 모두 소지한 인도 바이어의 불법체류가 의심된다며 입국을 불허했다”며 “양국 정부의 전향적 조치 없이는 경제교류 확대가 불가능하다”고 지적했다.

○ 자금과 정보 지원 절실

정부가 인도와의 CEPA 체결 이후 한-유럽연합(EU) FTA 협상과 한미 FTA 추가협상 등에 바빠 인도 현지 홍보에 소홀했다는 지적도 나온다. 실제로 인도에서 활동하는 한국 기업인 상당수는 “인도의 기업인은 물론이고 관세 담당 공무원들조차 CEPA 체결 사실을 모르는 사례가 많다”고 입을 모은다. 외교통상부 측은 “2009년 세 차례, 2010년 두 차례 설명회를 개최하는 등 홍보활동을 했다”고 밝혔지만 한 중견기업 임원은 “2년간 인도에 있었지만 설명회가 있었다거나 설명회에 누가 참석했다는 얘기를 들은 적이 없다”고 말했다. 외교통상부 관계자는 “그동안 정책의 초점이 FTA 체결 국가 수, 경제영토 확장에 맞춰진 데다 인력 부족으로 후속조치가 부족했다는 자성의 목소리가 내부에서도 나오고 있다”고 털어놓았다.

박태호 서울대 국제대학원 교수는 “한국의 FTA는 ‘질적인 성장’으로 발전해야 할 전환점에 서 있다”며 “FTA나 CEPA는 기업이 활용할 때 비로소 의미가 있으므로 이제 후속조치와 이행 시스템을 제도화해야 한다”고 말했다.

정혜진 기자 hyejin@donga.com

트렌드뉴스

-

1

이정후 美공항서 일시 구금…前하원의장까지 나서 풀려났다

-

2

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

3

[단독]年수출 처음 일본 제쳤다…韓 1041조원 vs 日 1021조원

-

4

[단독]“권성동, ‘王’자 노리개 등 장식 상자 2개로 1억 받았다”

-

5

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

6

“트럼프, 1년간 14억달러 사재 축적… 사리사욕 채워”

-

7

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

8

[단독]“이혜훈 아들, 연대 다자녀 전형 입학은 거짓말”

-

9

“주차딱지 덕지덕지 뭐냐”…제거비용 200만원 청구한다는 입주민

-

10

“179명 숨진 콘크리트 둔덕, 공항공사가 재활용 지시”

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

3

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

4

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

5

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

6

장동혁 양지병원 입원…“단식 8일간 靑·여당 아무도 안왔다”

-

7

[사설]한덕수 구형보다 크게 무거운 23년형… 준엄한 ‘12·3’ 첫 단죄

-

8

[김순덕 칼럼]팥쥐 엄마 ‘원펜타스 장관’에게 700조 예산 맡길 수 있나

-

9

“주차딱지 덕지덕지 뭐냐”…제거비용 200만원 청구한다는 입주민

-

10

홍익표 “李대통령, 장동혁 대표 병문안 지시…쾌유 기원”

트렌드뉴스

-

1

이정후 美공항서 일시 구금…前하원의장까지 나서 풀려났다

-

2

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

3

[단독]年수출 처음 일본 제쳤다…韓 1041조원 vs 日 1021조원

-

4

[단독]“권성동, ‘王’자 노리개 등 장식 상자 2개로 1억 받았다”

-

5

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

6

“트럼프, 1년간 14억달러 사재 축적… 사리사욕 채워”

-

7

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

8

[단독]“이혜훈 아들, 연대 다자녀 전형 입학은 거짓말”

-

9

“주차딱지 덕지덕지 뭐냐”…제거비용 200만원 청구한다는 입주민

-

10

“179명 숨진 콘크리트 둔덕, 공항공사가 재활용 지시”

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

3

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

4

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

5

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

6

장동혁 양지병원 입원…“단식 8일간 靑·여당 아무도 안왔다”

-

7

[사설]한덕수 구형보다 크게 무거운 23년형… 준엄한 ‘12·3’ 첫 단죄

-

8

[김순덕 칼럼]팥쥐 엄마 ‘원펜타스 장관’에게 700조 예산 맡길 수 있나

-

9

“주차딱지 덕지덕지 뭐냐”…제거비용 200만원 청구한다는 입주민

-

10

홍익표 “李대통령, 장동혁 대표 병문안 지시…쾌유 기원”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[오늘과 내일/강유현]불신의 시대, 불안한 AI 기본법](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133214581.1.thumb.jpg)

댓글 0