공유하기

[중남미 경제위기 파장/中]무리한 시장개입 경쟁력 약화 불러

-

입력 2001년 7월 19일 18시 56분

글자크기 설정

넓고 비옥한 평원인 ‘팜파스’에서 밀 옥수수 귀리 등 농산물과 소 양 돼지 등 육류를 생산해 대서양 건너 유럽 각국에 식료품을 공급했다. 돈이 모여들었고, 사람들은 이 나라를 ‘남미의 진주’라고 불렀다.

| ▼글싣는 순서▼ |

| - (上)선심정책 남발하다 나라빚 눈덩이 - (中)무리한 시장개입 경쟁력 약화 불러 - (下)"한국은 미래전략과 리더십 갖췄나" |

100년이 흐른 지금, 아르헨티나는 만성적인 위기 발생국으로 전락했다. 외국인투자자들의 돈이 빠져나가면서 채무불이행(디폴트) 선언을 해야 할지도 모르는 처지로 내몰렸다. 반면 당시 아르헨티나 경제에 대한 의존도가 높았던 북·서유럽의 작은 나라들은 외국자본의 투자 러시로 넘쳐나는 돈을 주체하지 못할 정도의 호황을 누리고 있다.

1세기 만에 남미와 유럽의 상황을 역전시킨 요인은 무엇일까.

직접적인 이유는 인기에 영합하는 포퓰리즘 정책의 남발로 재정상태가 극도로 취약해진데다 경상수지 적자가 지속되면서 외채가 급증했기 때문. 고려대 어윤대 교수(경영학과)는 “세계 경제의 개방화 흐름을 외면한 채 자급자족형 폐쇄경제에 안주해 제조업 경쟁력을 키우지 못한 것도 중요한 요인”이라며 “중남미 위기는 경제정책의 총체적 실패”라고 진단했다.

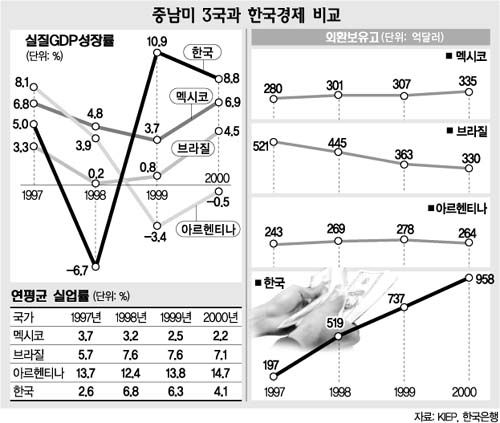

▽중남미 몰락은 경제정책 실패 탓〓아르헨티나 브라질 멕시코 등 중남미 국가들은 80년대 이후 위기가 주기적으로 되풀이되는 악순환을 겪고 있다. 구제금융을 받으면 구조조정과 재정 긴축에 나섰다가 경기가 살아나고 선거가 다가오면 슬그머니 개혁을 후퇴시켜 위기를 부르는 과정을 반복하고 있다.

아르헨티나의 경우 82년과 95년에 이어 세번째 국가부도의 위기에 빠져 있다. 브라질과 멕시코는 공공부채가 각각 2400억달러와 1400억달러에 이르지만 외환보유고는 400억달러에도 못 미친다.

정부가 국내산업 보호에 무리하게 집착한 것도 재정수지를 악화시킨 요인으로 작용했다. 각종 보조금과 관세 장벽으로 경쟁력이 떨어지는 국영 기업들을 감싸고 돈 결과 국가 빚은 빚대로 늘어나고 산업 체질은 허약해지는 이중고(二重苦)를 겪게 된 것.

자국 산업에 대한 과잉 보호는 재정부담의 증가와 함께 ‘산업경쟁력 약화→제조업 기반 붕괴→교역조건 악화→경상수지 적자→금융 위기’로 이어지는 발단을 제공했다는 분석이다.

네덜란드 아일랜드 핀란드 등 유럽의 부자나라들도 80년대초 오일쇼크로 비슷한 어려움을 겪었지만 위기를 극복하는 방식은 달랐다. 이 나라들은 ‘작은 정부’와 과감한 규제완화를 통해 기업하기 좋은 환경을 만들어 대표기업을 키우거나 외국자본을 끌어들였다.

▽한국은 무엇을 배워야 하나〓아르헨티나와 한국의 경제구조는 근본적으로 다르지만 중남미 몰락의 배경을 들여다보면 한국이 경제운용 메커니즘과 관련해 안고 있는 고민과 연결돼 있다.

한국은 외환위기 이후 구조조정을 추진하는 과정에서 국가부채가 급증했고 복지 노동 금융 분야의 재정지출 수요도 꾸준히 늘고 있다. 국가채무 비중이 국내총생산(GDP)의 23%로 선진국 기준에 비해 높은 수준이 아니라지만 국가 빚이 계속 불어나는 추세는 부담이 아닐 수 없다.

제조업 경쟁력이 중국 등 후발국에 밀리고 기업들이 고임금과 각종 규제를 피해 생산 설비를 앞다퉈 해외로 옮기는 것도 심상찮은 대목. 어 교수는 “아르헨티나가 90년대 들어 만성적인 경상수지 적자에 시달린 것은 수출품 구조가 1차 산업에 편중돼 교역조건이 악화됐기 때문”이라며 “금융 건전성 못지 않게 산업기반을 튼튼하게 다지는 작업이 시급하다”고 지적했다.

외환위기 이후 경제정책의 중요성이 커지면서 정부의 힘이 오히려 강해진 현상도 되짚어볼 필요가 있다. 전문가들은 정부가 중심을 잡되 모든 현안에 개입해야 직성이 풀리는 행태는 과감하게 버려야 한다고 충고한다.

한국경제연구원 좌승희 원장은 “과거에는 정부가 앞장서면 웬만한 문제들이 해결됐지만 이제는 정부와 기업의 역할을 경제 패러다임의 변화에 맞춰 재정립해야 할 때”라며 “해법은 기업 의욕을 살리는 쪽에서 찾아야 한다”고 강조했다.

<박원재·박중현기자>parkwj@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

4

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

5

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

6

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

7

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

8

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

9

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

10

청사에 ‘구청장 전용 쑥뜸방’ 만든 부산 북구청장

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

4

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

5

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

6

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

7

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

8

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

9

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

10

청사에 ‘구청장 전용 쑥뜸방’ 만든 부산 북구청장

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[사설]보호가 아니라 굴레가 된 ‘기간제 2년 제한’… 이젠 손봐야](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133269821.1.thumb.jpg)