공유하기

조선후기 본관 의미 줄자 거주지 표기 제2본관 등장

- 동아일보

글자크기 설정

한국고전번역硏 안광호 연구원 논문

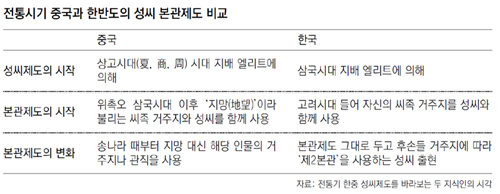

‘사학연구’ 최신호에 실린 한국고전번역연구원 안광호 연구원의 논문 ‘전통기 한중 성씨제도를 바라보는 두 지식인의 시각’은 중국 송대의 학자 정초(鄭樵·1104∼1162)와 조선 후기 실학자 반계 유형원(1622∼1673)의 시각차를 통해 중국과 다른 우리 성씨·본관제도의 특징을 보여준다.

중국은 삼국시대와 위진시대까지 씨족의 거주지인 지망(地望)과 성씨를 족보에 함께 쓰다가 송나라 때 들어 지망 대신 해당 인물의 거주지나 관직(벼슬을 한 경우)을 족보에 쓰기 시작했다. 문벌귀족 대신 사대부가 지배 세력으로 들어서면서 문벌을 숭상하는 풍토가 누그러진 영향이 컸다.

유형원이 ‘동국여지지’(1656년·사진)의 인물을 기술하면서 본관(선조의 거주지)이 아닌 본적(해당 인물의 출생지)별로 구별한 것도 사회적 의미가 퇴색한 본관제를 비판적으로 봤기 때문이었다. 유형원은 “본관은 단지 그 가문의 기원지를 밝히는 구실을 할 뿐이다. 그런데도 저들을 마치 그 본관지의 출신인물인 양 그곳 지지에 싣는다면, 이는 사실을 속이는 것”이라고 지적했다

조선시대에는 본관제의 이런 한계를 보완하려 같은 씨족이라도 거주지가 달라지면 사실상 다른 씨족으로 보는 이른바 ‘제2본관’이 출현하기도 했다. 전주 이씨에서 분화된 둔덕(屯德) 이씨가 대표적. 둔덕 이씨는 태종의 둘째아들 효령대군의 증손자(전주 이씨)가 전라도 남원부 둔덕으로 이주한 뒤 그 후손을 부르는 호칭이 됐다. 남양 홍씨도 경기 여주목 이포(梨浦)에 정착한 후손은 이포 홍씨, 전라도 남원부 괴정(槐亭)에 정착한 이들은 괴정 홍씨로 분화됐다.

하지만 제2본관을 쓴 이들이 족보에 적힌 본관의 지명까지 바꾼 것은 아니었다. 안 연구원은 “우리 민족은 ‘○○(지역명)人’의 의미를 중국과 달리 시조의 원적(본관)에 따라 변치 않는 것으로 받아들였기 때문에 족보의 지명까지 바꾸는 것으로 나가지는 않은 걸로 보인다”고 설명했다.

트렌드뉴스

-

1

韓 ‘프리덤 실드’ 축소 제안에 美 난색…DMZ 이어 한미동맹 갈등 노출

-

2

급매 쏟아진 강남, 현금부자 ‘줍줍’…대출 막힌 강북은 버티기

-

3

‘헝가리 귀화’ 김민석 “한국 사랑했지만…스케이트는 인생의 전부”

-

4

최태원 “SK하이닉스 1000억달러 영업이익, 1000억달러 손실될 수도”

-

5

‘독도 홍보대사’ 김창열, 日 입국 거부 당했다

-

6

“하메네이에 죽음을” 이란 시위 재점화…美 군사개입 빨라지나

-

7

상호관세 막힌 트럼프, 100년 잠자던 ‘관세법 338조’ 꺼내드나

-

8

야상 입은 이정현, ‘계엄 연상’ 지적에 “뻥도 그정도면 병”

-

9

“잠들어서 먼저 간다” 죽은 피해자에 카톡…접촉인물 전수 조사

-

10

러시아 “韓, ‘우크라 무기 지원’ 동참하면 보복하겠다”

-

1

국힘 전현직 당협위원장 20여명, ‘절윤 거부’ 장동혁에 사퇴 촉구

-

2

李 “다주택자 압박하면 전월세 불안? 기적의 논리”

-

3

“장동혁 사퇴” “분열 행위”…‘尹 절연’ 거부에 원외당협 정면 충돌

-

4

韓 ‘프리덤 실드’ 축소 제안에 美 난색…DMZ 이어 한미동맹 갈등 노출

-

5

목줄 없이 산책하던 반려견 달려들어 50대 사망…견주 실형

-

6

‘면직’ 산림청장, 술 취해 무법질주…보행자 칠뻔, 車 2대 ‘쾅’

-

7

야상 입은 이정현, ‘계엄 연상’ 지적에 “뻥도 그정도면 병”

-

8

[사설]범보수마저 경악하게 한 張… ‘尹 절연’ 아닌 ‘당 절단’ 노리나

-

9

브라질 영부인, 김혜경 여사에 “삼바 축제 방문해달라”

-

10

조승래 “8곳 단체장 ‘무능한 尹키즈’…6·3 선거서 퇴출할 것”

트렌드뉴스

-

1

韓 ‘프리덤 실드’ 축소 제안에 美 난색…DMZ 이어 한미동맹 갈등 노출

-

2

급매 쏟아진 강남, 현금부자 ‘줍줍’…대출 막힌 강북은 버티기

-

3

‘헝가리 귀화’ 김민석 “한국 사랑했지만…스케이트는 인생의 전부”

-

4

최태원 “SK하이닉스 1000억달러 영업이익, 1000억달러 손실될 수도”

-

5

‘독도 홍보대사’ 김창열, 日 입국 거부 당했다

-

6

“하메네이에 죽음을” 이란 시위 재점화…美 군사개입 빨라지나

-

7

상호관세 막힌 트럼프, 100년 잠자던 ‘관세법 338조’ 꺼내드나

-

8

야상 입은 이정현, ‘계엄 연상’ 지적에 “뻥도 그정도면 병”

-

9

“잠들어서 먼저 간다” 죽은 피해자에 카톡…접촉인물 전수 조사

-

10

러시아 “韓, ‘우크라 무기 지원’ 동참하면 보복하겠다”

-

1

국힘 전현직 당협위원장 20여명, ‘절윤 거부’ 장동혁에 사퇴 촉구

-

2

李 “다주택자 압박하면 전월세 불안? 기적의 논리”

-

3

“장동혁 사퇴” “분열 행위”…‘尹 절연’ 거부에 원외당협 정면 충돌

-

4

韓 ‘프리덤 실드’ 축소 제안에 美 난색…DMZ 이어 한미동맹 갈등 노출

-

5

목줄 없이 산책하던 반려견 달려들어 50대 사망…견주 실형

-

6

‘면직’ 산림청장, 술 취해 무법질주…보행자 칠뻔, 車 2대 ‘쾅’

-

7

야상 입은 이정현, ‘계엄 연상’ 지적에 “뻥도 그정도면 병”

-

8

[사설]범보수마저 경악하게 한 張… ‘尹 절연’ 아닌 ‘당 절단’ 노리나

-

9

브라질 영부인, 김혜경 여사에 “삼바 축제 방문해달라”

-

10

조승래 “8곳 단체장 ‘무능한 尹키즈’…6·3 선거서 퇴출할 것”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0