[단독]가출신고 年500명, 끝내 못돌아온다

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

미귀가 성인 가출자 해마다 증가

손항배 씨(71)의 가슴은 16년째 얼어붙어 있다. 2002년 4월 “출근하겠다”며 집을 나선 아들 인성 씨(실종 당시 30세)의 행방을 여전히 알 수 없기 때문이다. 아들이 사라진 직후 경찰서를 돌며 휴대전화 위치 조회를 요청했지만 “단순 가출일 수 있어 수색할 수 없다”는 답변만 들었다. ‘혹시 큰일을 당한 게 아닐까’ 하는 생각에 변사자 유전자(DNA) 대조 요청서를 내봤지만, 이 역시 받아들여지지 않았다. 손 씨는 “아들의 생사만이라도 알고 싶은데 어디 한 곳 도움을 받을 수 없다”며 긴 한숨을 내쉬었다.

현행 실종아동법상 ‘실종자’는 18세 미만 아동·청소년이나 지적장애인, 치매환자로 한정돼 있다. 성인은 ‘가출인’으로 분류돼 경찰의 수색이나 수사, DNA 대조 대상이 아니다. 성인 실종자 중 99%는 오인 신고나 단순 가출로 판명된다는 이유에서다. 이 때문에 손 씨와 같은 성인 장기 실종자의 가족은 냉가슴을 앓고 있다.

14일 자유한국당 김승희 의원이 경찰청으로부터 받은 자료에 따르면 경찰에 접수된 성인 실종자(가출인)는 2013년부터 올해 10월까지 30만2654명이었다. 이 중 가족이 신고를 취소하지도, 경찰이 소재를 확인하지도 못한 ‘미발견자’는 현재 5316명이다. 신고 시점이 비교적 최근인 올해와 지난해의 미발견자를 제외해도 매년 500명 안팎이 끝내 가족의 품으로 돌아오지 않고 있다.

오랜 기간 가족을 찾지 못한 이들의 마지막 바람은 “만약 숨졌다면 유해라도 찾게 해 달라”는 것이지만 이것조차 쉽지 않다. 국립과학수사연구원은 전국에서 신원을 알 수 없는 변사자가 발견되면 그 DNA를 따로 보관하고 있다. 하지만 성인 실종자의 유전자는 경찰의 관리 대상이 아니다. 결국 변사자와 실종자의 유전자를 대조해 볼 수 없는 상황이다. 2004년부터 올해 11월까지 접수된 변사자 3605명의 DNA 중 실종자 가족과 대조해 신원을 확인한 것은 226명(6.3%)뿐이었다.

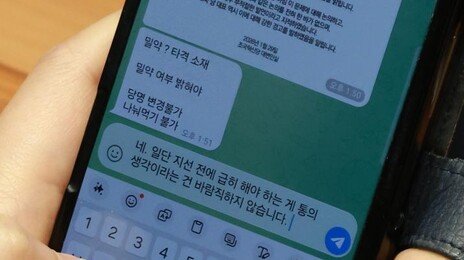

지난해 부산지방경찰청은 관할지역에서 발견된 신원불상 변사자 53명과 장기 미발견자 가족 48명의 DNA를 대조해 4명의 신원을 확인했다. 하지만 이는 단발성 프로젝트였다. 지난해 서울의 한 50대 남성은 “아들이 없어졌다”며 전국 각지의 경찰서를 직접 돌아다닌 끝에 1년여 만에 아들의 시신을 찾아냈다. 올해 2월 부산에선 실종자 가족이 끈질기게 유전자 대조를 요청해 경찰이 확인한 결과 해당 실종자는 이미 5년 전 숨진 채로 발견된 사례도 있었다.

임시근 국립과학수사연구원 신원확인정보관리실장은 “DNA는 민감한 개인정보여서 실종자 찾기에 적극 활용하려면 법적 근거가 있어야 한다”고 말했다. 김승희 의원은 성인이라도 범죄나 사고 탓에 실종된 것으로 의심되면 실종자로 분류하는 ‘실종자 수색·수사 등에 관한 법률’ 제정안을 12일 발의했다.

트렌드뉴스

-

1

46년 뒤 생산가능인구 45%로…이민을 재설계하라[이미지의 포에버 육아]

-

2

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

3

비트코인, 9개월만에 7만 달러대로…연준 의장 워시 지명 영향

-

4

한준호, 정청래에 “조국혁신당 합당, 여기서 멈춰 달라”

-

5

“까치발 들고 물 1.5L 마시기”…50대 매끈한 다리 어떻게? [바디플랜]

-

6

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

7

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

8

“측정할 수 없으면 조직 관리 불가?” 당신은 이미 꼰대

-

9

얼음 녹았는데 오히려 ‘통통’해진 북극곰? “새 먹이 찾았다”

-

10

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 직접 반박

-

1

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

2

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

3

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

4

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

5

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

6

다이소 매장서 풍선으로 ‘YOON AGAIN’ 만들고 인증

-

7

귀국한 김정관 “美측과 불필요한 오해는 해소됐다 생각해”

-

8

“실패해보지 않으면 위험한 인생” 李대통령의 ‘창업론’

-

9

코스피 불장에도 실물경기 꽁꽁… ‘일자리 저수지’ 건설업 바닥

-

10

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

트렌드뉴스

-

1

46년 뒤 생산가능인구 45%로…이민을 재설계하라[이미지의 포에버 육아]

-

2

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

3

비트코인, 9개월만에 7만 달러대로…연준 의장 워시 지명 영향

-

4

한준호, 정청래에 “조국혁신당 합당, 여기서 멈춰 달라”

-

5

“까치발 들고 물 1.5L 마시기”…50대 매끈한 다리 어떻게? [바디플랜]

-

6

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

7

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

8

“측정할 수 없으면 조직 관리 불가?” 당신은 이미 꼰대

-

9

얼음 녹았는데 오히려 ‘통통’해진 북극곰? “새 먹이 찾았다”

-

10

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 직접 반박

-

1

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

2

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

3

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

4

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

5

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

6

다이소 매장서 풍선으로 ‘YOON AGAIN’ 만들고 인증

-

7

귀국한 김정관 “美측과 불필요한 오해는 해소됐다 생각해”

-

8

“실패해보지 않으면 위험한 인생” 李대통령의 ‘창업론’

-

9

코스피 불장에도 실물경기 꽁꽁… ‘일자리 저수지’ 건설업 바닥

-

10

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0