공유하기

국내파 박사 임용 홀대에 한숨…기간제 교수직도 “황송”

-

입력 2006년 12월 26일 02시 57분

글자크기 설정

▽국내파 교수는 지방대, 해외파 교수는 수도권대로=매년 배출되는 국내파 박사 수 대비 교수 임용률은 2001년 12.5%에서 2005년 18.2%까지 조금씩 높아졌지만 2006년엔 10.7%로 뚝 떨어졌다.

반면 해외파 박사 임용률은 2001년 32.7%로 국내파 박사 대비 2.6배였다. 이후 40.1∼55.5%를 유지하다 2006년엔 116%로 치솟아 국내파에 비해 10배 이상이었다. 올해는 이전에 귀국한 해외파 박사들도 대거 임용된 셈이다.

주요 9개 대에 임용된 교수 가운데 국내파 박사의 비율은 △2002년 36% △2003년 34.7% △2004년 33.2% △2005년 31.5% △2006년 29.5% 등으로 점차 낮아지고 있다.

공학박사 이모(36) 씨는 “서울의 한 대학은 임용 심사 때 해외파 박사는 30∼50점, 국내파 박사는 0∼25점으로 평가해 차별한다”고 말했다.

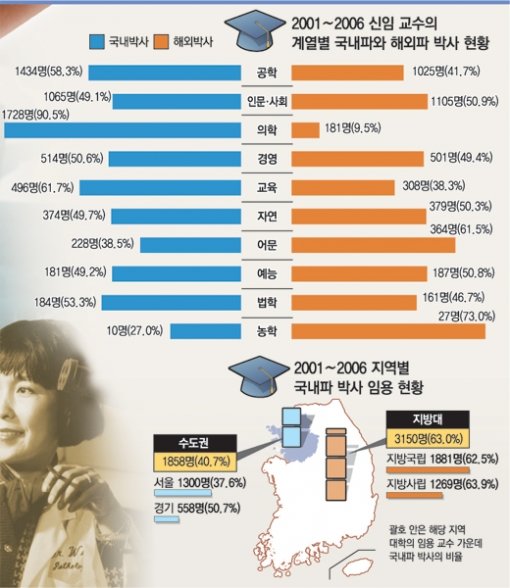

전체 임용 교수 가운데 국내파 박사의 비율은 지역에 따라 큰 차이가 있다. 2001∼2006년 서울 지역 대학이 37.6%로 가장 낮았다. 경기 지역 대학은 50.7%, 지방대는 63%였다.

1999년 학위를 받은 정치학박사 김모(46) 씨는 “7년간 10여 차례 임용 심사에서 떨어지면서 국내파 박사의 한계를 실감했다”며 “서울 소재 대학은 해외파 교수를 주로 뽑기 때문에 임용 공고를 보더라도 주눅이 들어 지원서를 내지 못한다”고 말했다.

최근 국제화의 흐름을 타고 영어 구사 능력이 중시되면서 교수에게 영어강의를 요구하는 대학이 많아 국내파 박사들은 상대적으로 입지가 더욱 좁아지고 있다.

사정이 이렇다 보니 국내파 박사들은 기간제(비정년트랙) 교수직도 마다하지 않는다.

홍익대는 589명 중 168명(28.5%), 경희대는 1113명 중 104명(9.3%), 연세대는 1678명 중 82명(4.9%)을 기간제 교수로 뽑았다. 이들 가운데 상당수가 글쓰기 말하기 등 기초 교양과목을 담당하는 국내파 박사들이다.

이현청 호남대 총장은 “국내파 박사가 일자리를 얻을 때까지 강의와 연구에 전념할 수 있도록 국가의 재정 지원이 필요하다”고 말했다.

▽계열별로도 큰 차이=국내파와 해외파의 비율은 계열별로도 다르다. 국내파 교수의 비율은 교육(61.7%)과 공학(58.3%) 계열은 높은 편이었으나 농학(27%)과 어문(38.5%)은 낮은 편이었다. 지역별로 살펴보면 수도권대에서는 공학(45.9%)과 법학(42.5%), 지방대에서는 교육(69.3%)과 공학(67.3%) 계열에서 국내파의 비율이 높았다. 반면 수도권대의 농학(23.8%)과 경영(30.6%) 계열, 지방대의 농학(51.3%)과 어문(38.5%) 계열에서 국내파의 비율이 낮았다.

교수의 임용 당시 평균나이는 40.2세로 계열별이나 지역별로 큰 차이가 없었다. 6세에 초등학교에 입학해 대학 학부를 졸업하고 2년간 군복무를 마칠 때까지 쉬지 않으면 25세다. 이들이 석·박사 과정을 밟고 교수로 임용될 때까지 15.2년이 걸린 셈이다.

공학(38.9세)과 자연(39.8세) 등 이과 계열의 평균나이가 적은 편이었고 인문(41.7세)과 법학(41.6세) 등 문과 계열은 평균나이가 많은 편이었다. 지역별로는 서울지역 대학이 40.9세였고 이어 경기지역 대학(40.5세), 지방대(40세) 순이었다.

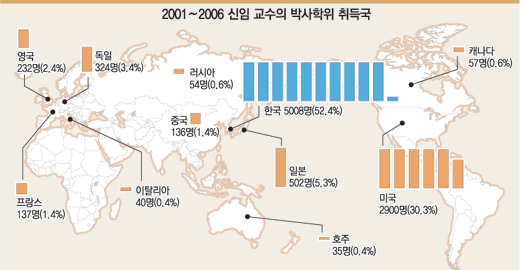

▽해외파 10명 중 6명꼴 미국파=신규 임용된 해외파 교수 가운데 미국에서 박사학위를 받은 교수가 63.7%로 가장 많았다. 이어 일본 11%, 독일 7.1%, 영국 5.1%, 프랑스 3%, 중국 3% 등으로 미국파 편중 현상이 여전한 것으로 나타났다.

1999년 일본에서 박사학위를 받은 임모(41) 씨는 한 대학 연구소에 급여를 받지 않는 조건으로 이름만 올려놓고 몇 년간 지방대 교수 임용 심사에 지원했다. 그는 “미국을 제외한 다른 나라 출신 박사들은 국내파 박사로 간주되는 것 같다”면서 “대학이 미국파 박사를 선호하는 풍토가 다양한 학문발전을 저해하고 있다”고 말했다.

미국파 박사는 법학을 제외한 모든 계열에서 압도적으로 많았다. 일본은 자연과학과 공학, 독일은 법학과 예능 계열에서 강세였다. 영국 프랑스 중국 출신 박사는 인문·사회 및 어문 계열을 제외하면 임용된 경우가 드물었다.

서울대(82.6%)와 연세대(64%), 고려대(51.1%)는 학부를 자교에서 다닌 사람을 교수로 임용하는 비율이 높았다.

이필상 고려대 총장은 “대학이 국내파 박사를 교수로 채용하지 않는 것은 스스로 교육의 질이 부실하다고 인정하는 일종의 자기 부정”이라며 “국내외 우수한 교수를 유치해 대학원의 수준을 높여야 한다”고 말했다.

최창봉 기자 ceric@donga.com

학생은 줄고… 연구 질은 떨어지고…

대학, 연구소, 기업 등이 해외파 박사를 선호하는 경향이 뚜렷해지면서 국내 대학원의 공동화(空洞化) 현상이 갈수록 심해지고 있다.

최근에는 지방대뿐만 아니라 서울대 고려대 연세대 등 상위권 대학들도 석박사 과정 충원에 어려움을 겪고 있다. 2007학년도 서울대 전기 대학원 모집에서 석사는 213개 모집단위 중 37개, 박사는 182개 모집단위 중 30개 단위에서 미달됐다. 상위권대 대학원을 다른 대학 학생들이 채우는 ‘학생 이동 도미노’의 피해를 지방대가 고스란히 떠안고 있다.

대학원 정원을 줄이면 다시 늘리기 힘들어 미달 학과 가운데 대학원생 정원은 많지만 학생은 거의 없는 ‘유령 대학원’도 등장하고 있다. 대학원생 중퇴자도 2004년 1808명, 2005년 1859명, 2006년 2098명 등으로 증가 추세다.

대학원생의 수준 및 교수의 논문 실적도 떨어지고 있다. 한 국립대의 불문과 교수는 “프랑스어 원서를 제대로 읽지 못하거나 번역을 잘 못하는 대학원생이 적지 않다”고 말했다. 한 사립대의 환경공학과 교수는 “외국인 유학생으로 대학원을 채우기도 한다”면서 “언어 문제 등으로 연구가 늦어지다 보니 통상 두 달 걸리는 프로젝트가 5개월 이상 걸리기도 한다”고 말했다. 실제 교수 1인당 논문 수는 2003년 3.11건에서 2004년 3건, 2005년 2.68건으로 계속 줄고 있다.

고사 위기의 대학원을 활성화하려면 정부나 기업의 지원도 필요하지만 대학이 유사학과 통폐합, 특성화, 교육과정 개발, 논문 지도 강화를 통해 교육의 질을 개선해야 할 필요가 있다. 또 기업 등에서 활용되는 실무 기술을 익히고 닦는 실무형 석사제 등이 대안으로 거론되기도 한다. 정부가 대학에 막대한 예산을 지원하는 두뇌한국(BK)21 사업, 누리(NURI) 사업 등이 실질적인 효과를 거두도록 시스템을 보완해야 한다는 지적도 많다.

서울대 윤희원(국어교육) 교수는 “대학이 경쟁력이 있는 분야를 특성화하고 대학원생에게 맞춤형 지원을 해야 한다”고 말했다. 고려대 한용진(교육학과) 교수는 “국내에서 인재를 키워야 한다는 공감대가 형성되지 않는다면 국내 연구의 질은 계속 떨어질 것”이라고 말했다.

김희균 기자 foryou@donga.com

신수정 기자 crystal@donga.com

트렌드뉴스

-

1

강남 아파트보다 소박한 일론 머스크 집…수건은 한 장, 주방도 단촐

-

2

성공하면 ‘돈벼락’…그리스 선박 10척, 위치정보 끄고 호르무즈 야밤 통과

-

3

트럼프, 韓 등 5개국 함정 파견 요구…“호르무즈 해협 지켜야”

-

4

靑 “김어준 유튜브 법적 조치 가능성”… 與서도 ‘金 손절론’ 확산

-

5

“비행기 타려면 좌석 두 개?”…美 항공사 정책 시끌

-

6

한국, 도미니카공화국에 0-10 콜드패…류현진, 국가대표 은퇴

-

7

[단독]인니 대통령 31일 방한… KF-21 16대 계약 추진

-

8

조국, 한동훈 ‘대한민국 발탁’ 발언에 “尹 황태자였던 자의 자아도취”

-

9

미군 “악!”…1.6조 레이더, 930억 공중급유기, 440억 리퍼 11대 잃었다

-

10

김지민, 남편 돈줄 취급 시댁에 이혼 언급 “매일 싸울듯” (이호선의 사이다)

-

1

오세훈-장동혁 벼랑끝 대치, 블랙홀 빠진 국힘

-

2

조국, 한동훈 ‘대한민국 발탁’ 발언에 “尹 황태자였던 자의 자아도취”

-

3

靑 “김어준 유튜브 법적 조치 가능성”… 與서도 ‘金 손절론’ 확산

-

4

[단독]인니 대통령 31일 방한… KF-21 16대 계약 추진

-

5

장동혁 “이정현 돌아와 위기의 국힘 지켜달라”

-

6

트럼프, 韓 등 5개국 함정 파견 요구…“호르무즈 해협 지켜야”

-

7

김혜경 여사 눈시울이…고 이해찬 전 총리 49재 참석

-

8

김민석, 美서 트럼프 만나…대미투자법 등 논의한듯

-

9

‘절윤’ 선언에도 국힘 지지율 20%… 張 취임후 최저

-

10

장동혁측 “오세훈 컷오프”… 吳측선 “장수에 충분한 시간 줘야”

트렌드뉴스

-

1

강남 아파트보다 소박한 일론 머스크 집…수건은 한 장, 주방도 단촐

-

2

성공하면 ‘돈벼락’…그리스 선박 10척, 위치정보 끄고 호르무즈 야밤 통과

-

3

트럼프, 韓 등 5개국 함정 파견 요구…“호르무즈 해협 지켜야”

-

4

靑 “김어준 유튜브 법적 조치 가능성”… 與서도 ‘金 손절론’ 확산

-

5

“비행기 타려면 좌석 두 개?”…美 항공사 정책 시끌

-

6

한국, 도미니카공화국에 0-10 콜드패…류현진, 국가대표 은퇴

-

7

[단독]인니 대통령 31일 방한… KF-21 16대 계약 추진

-

8

조국, 한동훈 ‘대한민국 발탁’ 발언에 “尹 황태자였던 자의 자아도취”

-

9

미군 “악!”…1.6조 레이더, 930억 공중급유기, 440억 리퍼 11대 잃었다

-

10

김지민, 남편 돈줄 취급 시댁에 이혼 언급 “매일 싸울듯” (이호선의 사이다)

-

1

오세훈-장동혁 벼랑끝 대치, 블랙홀 빠진 국힘

-

2

조국, 한동훈 ‘대한민국 발탁’ 발언에 “尹 황태자였던 자의 자아도취”

-

3

靑 “김어준 유튜브 법적 조치 가능성”… 與서도 ‘金 손절론’ 확산

-

4

[단독]인니 대통령 31일 방한… KF-21 16대 계약 추진

-

5

장동혁 “이정현 돌아와 위기의 국힘 지켜달라”

-

6

트럼프, 韓 등 5개국 함정 파견 요구…“호르무즈 해협 지켜야”

-

7

김혜경 여사 눈시울이…고 이해찬 전 총리 49재 참석

-

8

김민석, 美서 트럼프 만나…대미투자법 등 논의한듯

-

9

‘절윤’ 선언에도 국힘 지지율 20%… 張 취임후 최저

-

10

장동혁측 “오세훈 컷오프”… 吳측선 “장수에 충분한 시간 줘야”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0