[글로벌 현장을 가다]

○ 일자리 무덤에서 첨단기술 실험실로

2015년 보스턴에서 창업한 옵티머스 라이드는 올해 8월 뉴욕에서 처음으로 사람을 태운 자율주행차 시험 운행을 시작했다. 사고를 대비해 운전석에 앉은 크리스 킬데이 옵티머스 라이드 운영담당 매니저는 “눈, 비 등 다양한 상황에서 주행시험 및 점검을 하고 있다. 이미 뉴욕에서만 1만여 명의 승객을 태웠다”고 설명했다. 조수석에 탄 기술자 역시 노트북을 켜고 자율주행차 소프트웨어를 수시로 점검했다.

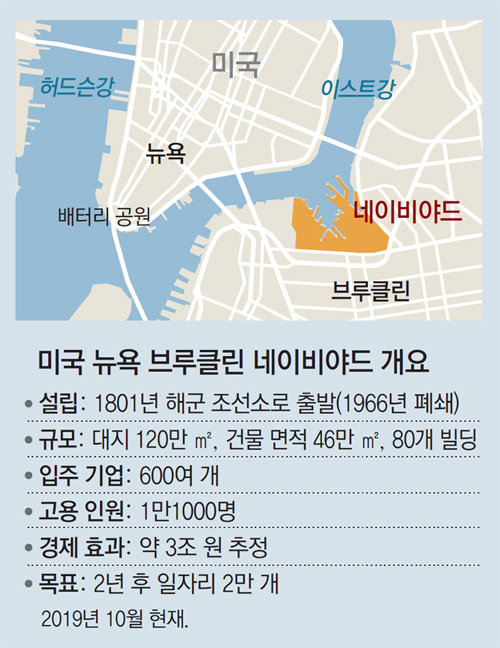

과거 조선소 독으로 쓰이던 곳에는 수중 부양 실험시설이, 건물 옥상에는 농업 바이오회사들의 기술 실험을 위한 텃밭이 들어섰다. 시제품 제작을 위한 금속가공, 목공, 3차원(3D) 프린팅 시설도 갖춰져 있다. 혁신 기업들이 앞다퉈 네이비야드를 찾는 이유다.

○ “첨단기술 없거나 협업 못하는 기업 사절”

네이비야드 부활의 중심에는 2016년 문을 연 창업 인큐베이팅 공간 ‘뉴랩(New Lab)’이 있다. 스타트업을 위한 공간 및 자금 투자 등을 지원하며 10월 기준으로 옵티머스 라이드를 포함해 총 137개 혁신 기업이 회원으로 가입했다. 365일 24시간 개방되는 뉴랩에선 오전 2시에도 3D 프린팅 룸에서 일하는 사람들을 만날 수 있다.

과거 구글의 혁신 프로젝트 ‘구글X’에서 일했다는 숀 스튜어트 뉴랩 최고경영자(CEO)는 “창업가들이 뉴랩을 찾는 이유는 이곳 커뮤니티에 속하고 싶기 때문”이라며 “입주 기업들이 각자 보유한 기술을 공유하고 서로 도움을 주고받을 수 있는 체계를 갖췄다”고 말했다.

스튜어트 CEO는 “입주 기업들의 규제 문제로 정부와 협상하기도 한다”고 말했다. 뉴랩이 처음 문을 열었을 때 입주 기업 가치는 평균 800만 달러였다. 3년 만인 올해 9월 말 현재 평균 1억2000만 달러로 몸값이 올랐다. 4억 달러 이상의 가치를 가진 회사도 4곳이다. 300여 개 벤처캐피털이 뉴랩 기업에 투자했다.

○ ‘기술+제조’ 중산층 일자리 2년 뒤 2만 개로

네이비야드 운영을 맡은 브루클린네이비야드개발공사(BNYDC)는 중산층을 위한 제조업 일자리 유치 및 육성에 공을 들이고 있다. 유통, 호텔, 외식업 등 서비스 업종의 연평균 소득은 3만 달러이지만 제조업은 연간 5만 달러 이상이라는 점에 착안했다.

BNYDC는 뉴욕시 자체 수요를 충당하기 위한 제조업 생산자와 뉴랩 입주기업 같은 혁신제조업 생산자 육성에 주력하고 있다. 네이비야드 시설도 기술 개발, 제품 디자인, 생산이 한곳에서 이뤄지는 ‘신제조업 단지’로 탈바꿈하고 있다. 건물 상층에 기술 개발 및 디자인 회사들이 입주한다. 건물 중앙에는 시제품 제작실이 있다. 기업이 시제품 개발에 성공하면 저층의 넓은 공간에서 대량생산을 하는 식이다. 데이비드 에런버그 BNYDC 회장은 “우리는 (실리콘밸리와 같은) 단순한 기술 캠퍼스가 되는 걸 원하지 않는다”며 “뉴랩처럼 기술과 하드웨어 제조업의 교차점이 되려고 한다”고 말했다.

네이비야드의 고용 인원은 2015년 6500명이었다. 올해 9월에는 1만 명, 10월에는 1만1000명으로 늘었다. BNYDC는 민간 투자사들과 파트너십을 구축하고 5개의 개발 프로젝트를 진행하고 있다. 2년 뒤에 2만 명으로 고용 인원을 늘릴 계획이다.

네이비야드는 입주 기업들의 안정적인 성장을 돕기 위해 임대료를 3분의 1 정도 낮게 책정하고 장기계약을 한다. 시장 등 고위 당국자의 성향과 정파에 따라 사업이 이리저리 휘둘리는 것을 막기 위한 장치도 마련했다. BNYDC 이사진은 정파성 없는 독립 인사로 구성된다. 입주기업의 인력난을 해결하기 위해 10여 명의 정규직원이 일하는 자체 고용센터도 운영한다. 필요한 인력이 있으면 지역 사회에서 기술을 보유한 인재를 찾아 연결해준다. 해당 분야의 훈련 체계를 만들기도 한다.

BNYDC가 입주한 ‘빌딩 77’의 3층에 올해 1월 ‘브루클린스템(STEM·과학 기술 공학 수학)센터’가 문을 열었다. 브루클린 지역 고교생 300명이 학교를 다니며 이곳에서 산학 프로젝트에 참여한다. 일종의 ‘미국식 도제(徒弟)’ 과정이다. 학생들은 대학에 진학한 뒤에도 관련 분야에서 일하며 기술을 습득하고 돈을 벌 수 있다. 학자금 대출에 시달리면서 식당 등에서 아르바이트를 하는 일반 대학생들과는 다르다. 기업 현장에서 필요한 기술 인재를 육성해 기업과 노동시장의 ‘기술 격차(Skill Gap)’를 없애는 과정인 셈이다.

에런버그 회장은 “대도시 일자리는 소수의 고숙련 고임금 일자리와 다수의 저숙련 저임금 일자리로 양극화되고 있다”며 “이는 도시의 지속가능성 측면에서 좋지 않다. 중산층 일자리를 늘려야 한다”고 말했다. 이건 그저 미국만의 문제는 아닐 것이다.

박용 뉴욕 특파원 parky@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0