주요 20개국(G20) 서울 정상회의의 결과도 정책금리 인상을 결정하는 데 도움을 줬다. 미국 연방준비제도이사회(FRB)의 양적 완화 이후 불거지던 우려의 목소리가 투기자금의 유입을 완화하기 위한 정책 합의로 이어졌기 때문이다. 정책금리를 올리면 환율이 더 떨어지고 투기자금의 유입이 늘어날까 걱정했던 우리 정부와 한국은행도 좀 더 편하게 정책금리 인상을 결정할 수 있었을 것이다.

하지만 한국은행이 지금까지의 입장을 바꿔 공격적으로 정책금리를 올릴 가능성은 여전히 높지 않아 보인다. 첫째, 현재 정부와 한은의 경제정책 방향은 기업 주도 경제 성장으로 판단된다. 기업이 돈을 벌고, 그것이 경제 각 부문에 퍼지도록 유도하는 정책이다. 이를 위해서는 가급적이면 낮은 금융 비용, 낮은 원화 가치 환경을 유지해줘야 한다. 팽창적 통화정책이 선호될 수밖에 없다.

셋째, 낮은 금리하에서도 통화증가율은 지난 몇 개월간 완만하게 하락했다. 부동산시장 침체로 대출 증가 속도가 느리기 때문이다. 10월 대출이 큰 폭으로 늘었지만 추세적인 것인지 일회적인 것인지 확인하고 움직일 가능성이 높다.

중국의 긴축과 아일랜드, 포르투갈 문제 등 경제 주체들의 심리를 위축시킬 만한 글로벌 이벤트들이 도처에서 발견된다. 기본적으로는 이러한 문제들이 글로벌 성장과 국내 성장에 큰 영향을 미칠 것으로는 판단되지 않지만, 글로벌 금융위기 이후 돌다리도 두드려 보려는 정책 당국의 처지에서는 긴장의 끈을 놓지 못할 것이다.

필자는 미국이 양적 완화를 포기할 이유도, 의지도 없어 보이는 상황에서 자금 유입이 활발한 우리나라는 적절한 유동성 흡수에 만전을 기해야 한다고 생각한다. 또 통화정책의 시차도 감안해야 하기 때문에 정책금리를 지금보다 빠른 속도로 인상하는 것이 바람직하다고 본다. 더 늦추기에는 우리 정책금리 수준이 너무 낮다. 하지만 우리 정부와 한은의 시각은 다른 것 같다. 분기별 1회 정도로, 글로벌 금융시장에 별일이 없을 경우에 한해 올리는 느린 움직임이 예상된다. 투자자로서는 정당성에 집착하기보다 현실에 적응하는 것이 바람직하다.

마켓투데이

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘의 운세

구독

-

사설

구독

-

양종구의 100세 시대 건강법

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

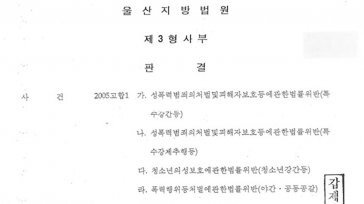

“피해자에게 직접 받았다”…밀양 사건 판결문 일부 공개한 유튜버

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

장례식장서 슬픔에 쓰러진 상주…옆 호실 조문객이 살렸다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

허경영, 선거법 위반 유죄 확정…2034년까지 선거 출마 못 한다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[마켓 투데이]주가지수-변동성 동반상승 어떻게 볼 것인가](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0