공유하기

[한국 ‘核 딜레마’]<下>92년 非核化선언 겉과 속

-

입력 2004년 9월 16일 18시 40분

글자크기 설정

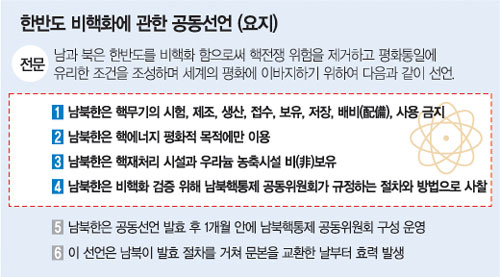

12월 26일부터 통일각과 판문점 남측 평화의 집을 오가며 마라톤협상을 벌이던 남북은 이날 ‘한반도 비핵화에 관한 공동선언’ 문안에 합의하고 가서명했다. 회담 시작 후 128시간이 흘렀고 회담 마지막 날에는 6차례의 정회를 거듭했다.

그 파장은 컸다. 우라늄 농축과 핵 재처리, 우라늄 농축 시설을 스스로 포기한다고 선언을 한 탓에 ‘핵 주권’을 잃어버렸다는 비판이 쏟아졌다. 13년이 지난 오늘에도 “국제원자력기구(IAEA)가 한국에 ‘심각한 우려’를 표명하고 핵 사찰을 벌이는 것은 그때의 정책 실패 때문”이라는 비난이 나오고 있다.

이에 대해 당시 비핵화 선언에 관여했던 정책 결정자들은 “한반도에서 핵무기를 철수한 미국의 정책 변화와 북한의 핵개발 움직임에 대해 정부가 취할 수 있는 최선의 대응이었다”고 항변한다.

당시 회담에 참여했던 대표들은 “북한이 비핵화 선언을 철저히 이행할 것이라고 기대하지는 않았다”(이동복 당시 정원식 국무총리 특보)고 술회한다. 아무튼 한국은 공동선언에 따라 충실히 비핵화를 이행했다.

문제는 한국이 비핵화 약속을 지키지 않은 북한과 함께 도매금으로 국제사회의 의혹의 눈초리를 받고 있다는 점이다. 비핵화 선언은 처음부터 단추가 잘못 끼워진 것이었을까.

▽“핵 보유는 국익에 손해”=당시 북한은 핵확산금지조약(NPT)과 IAEA의 핵안전협정에 가입했지만 비준을 미뤄 핵개발을 하는 게 아니냐는 의구심을 사고 있었다. 따라서 북한의 핵개발을 저지하고 핵사찰을 유도하는 것이 정부의 최우선 목표였다. 이 전 특보는 “북한이 IAEA 사찰을 받게 된 것이 비핵화 선언이 가져온 가시적인 성과”라고 말했다.

회담 대표였던 김종휘(金宗輝) 전 대통령외교안보수석은 “국제관계라는 큰 틀을 놓고 볼 때 우리가 핵무기를 가지면 안보가 더 취약해질 가능성이 많았다”며 “한미관계는 물론 중국 러시아 일본의 태도를 종합적으로 판단할 때 핵 보유가 국익에 손해라는 결론을 내렸다”고 말했다.

당시 미국 등 강대국 주도의 핵 비확산이 새로운 세계질서의 흐름이었고, 한반도에서 핵이 철수되더라도 미국의 핵우산이 있어 안보에는 지장이 없을 것이란 게 정부 판단이었다는 것이다.

▽‘약소국 한국의 불가피한 선택’=당시 비핵화선언 입안에 관여한 한 인사는 “정책에는 불가능한 것과 가능한 것이 있다. 비핵화 선언을 하면서 핵 재처리와 농축 시설을 갖는 것은 당시 상황으로는 불가능한 선택이었다”고 말했다.

김 전 수석은 “미국조차 한국정부의 ‘비핵화 의지’에 의심의 눈초리를 던지고 있었던 만큼 재처리 시설을 갖겠다고 고집할 수 없었다”고 말했다. 또 북한의 핵 재처리 시설 폐기를 요구하면서 한국은 재처리 시설을 보유하겠다는 태도로는 북한을 설득할 수 없었다는 것이다.

이 전 특보도 “재처리 시설을 가지려면 미국이나 주변국에 경제적으로 의존하지 않아야 하며, 세계 어느 나라가 보더라도 핵무기를 개발한다는 의심을 사지 않을 정도의 신뢰가 있어야 했다”고 말했다. 국력이나 신뢰도를 결여한 ‘약소국’ 한국으로서는 대안이 없었다는 얘기다.

▽‘보이지 않는 손’ 미국=애초부터 비핵화 선언 발표는 미국측의 요청에 따른 것이었다. 1991년 초 미국은 여러 경로를 통해 한국정부에 ‘남북 고위급회담에서 비핵화 문제를 언급하라’고 요구했다는 것이 당시 정부 관계자들의 공통된 증언.

한국을 비롯해 세계 곳곳에 배치했던 전술 핵무기를 철수하기로 결정한 미국은 한국 내 핵무기 철수와 맞물려 북한 핵문제를 해결하는 방안을 생각했고, 그 결정판이 한반도비핵화선언이었다.

이 전 특보는 “미국은 비핵화 공동선언의 문구 하나 하나에도 영향을 미쳤다. 미국은 남북회담을 시작하기 전에 공동선언 합의문의 초안을 우리에게 넘겨줬고, 우리는 그에 맞춰 협상했다”고 털어놓았다.

그는 “미국이 제시한 3조의 ‘핵 재처리 및 농축 시설 금지’ 조항은 수면 아래서 한국이 핵무기를 개발할지 모른다는 의혹을 가진 미국이 한국을 묶어 놓기 위한 조항이었다”고 술회했다.

|

하태원기자 taewon_ha@donga.com

우라늄 추출 논란 : 사설·칼럼 >

-

트렌디깅

구독

-

테크챗

구독

-

초대석

구독

트렌드뉴스

-

1

하버드 의사가 실천하는 ‘뇌 노화 늦추는 6가지 습관’ [노화설계]

-

2

“내가 불륜 피해자”…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

-

3

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

4

폐암 말기 환자가 40년 더 살았다…‘기적의 섬’ 어디?

-

5

이혜훈 “비망록 내가 쓴것 아냐…누군가 짐작·소문 버무린 것”

-

6

압수한 비트코인 분실한 檢… 수백억대 추정

-

7

트럼프 “그린란드에 골든돔 구축할것…합의 유효기간 무제한”

-

8

서울시장 여론조사에 김민석 포함한 김어준…총리실 “매우 유감”

-

9

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

10

[단독]年수출 처음 일본 제치나…현 환율로 韓 135억 달러 많아

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

3

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

4

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

5

장동혁 양지병원 입원…“단식 8일간 靑·여당 아무도 안왔다”

-

6

[단독]이혜훈 “장남 다자녀 전형 입학” 허위 논란

-

7

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

8

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

9

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

10

홍익표 “李대통령, 장동혁 대표 병문안 지시…쾌유 기원”

트렌드뉴스

-

1

하버드 의사가 실천하는 ‘뇌 노화 늦추는 6가지 습관’ [노화설계]

-

2

“내가 불륜 피해자”…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

-

3

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

4

폐암 말기 환자가 40년 더 살았다…‘기적의 섬’ 어디?

-

5

이혜훈 “비망록 내가 쓴것 아냐…누군가 짐작·소문 버무린 것”

-

6

압수한 비트코인 분실한 檢… 수백억대 추정

-

7

트럼프 “그린란드에 골든돔 구축할것…합의 유효기간 무제한”

-

8

서울시장 여론조사에 김민석 포함한 김어준…총리실 “매우 유감”

-

9

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

10

[단독]年수출 처음 일본 제치나…현 환율로 韓 135억 달러 많아

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

3

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

4

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

5

장동혁 양지병원 입원…“단식 8일간 靑·여당 아무도 안왔다”

-

6

[단독]이혜훈 “장남 다자녀 전형 입학” 허위 논란

-

7

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

8

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

9

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

10

홍익표 “李대통령, 장동혁 대표 병문안 지시…쾌유 기원”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[사설]‘한국 핵 의혹’ 더는 과장하지 말라](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0