공유하기

저 아름다운 광화문은 왜 헐어 추한 총독부 보여주나? [동아플래시100]

- 동아일보

-

입력 2021년 12월 3일 11시 40분

글자크기 설정

1926년 8월 11일

플래시백

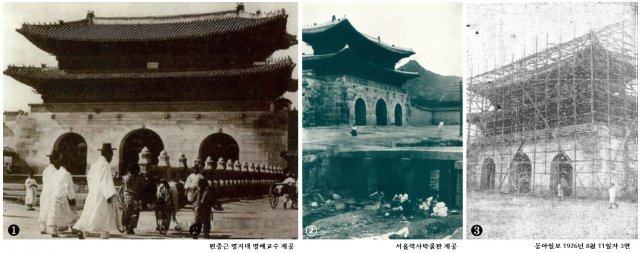

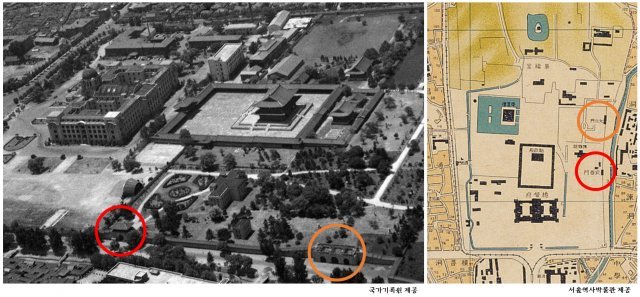

사실 ‘바람 앞의 등불’ 같은 운명은 15년 전에 결정됐다고 봐야 합니다. 광화문의 운명 말입니다. 조선을 집어삼킨 지 1년이 된 1911년 일제는 조선총독부청사를 지을 궁리를 시작했습니다. 영국의 인도총독부나 네덜란드의 보르네오총독부보다 더 거창해야 한다고 목표를 세웠다죠. 초대 총독 데라우치 마사타케는 조선 궁궐 중 가장 오래된 경복궁 구내를 점찍었습니다. 근정전 남쪽, 광화문 바로 북쪽이 구체적으로 낙점됐죠. 구상과 설계를 거쳐 1916년 착공에 들어갔습니다. 흥례문 강녕전 교태전 등 경복궁의 크고 작은 전각 400여 칸이 속절없이 사라지거나 밀려났습니다. 대신 경복궁 전체 넓이의 20%를 차지한 조선총독부 청사가 1926년 들어섰죠. 이제 광화문이 살아남을 것인가에 관심이 모아졌습니다.

총독부는 1921년 광화문을 헐어 없앤다는 말은 헛소문이라고 부인했습니다. 1922년 안으로 처리 방침을 확정하겠다고 했죠. 이런 식으로 일제가 민심을 달래야 했던 것은 광화문이 지닌 상징성 때문이었습니다. 광화문은 경복궁으로 들어가는 3개의 문 중 남문이자 정문이었죠. 동문은 건춘문, 서문은 영추문이었고 북쪽은 북악산을 등지고 있죠. 광화문은 1399년 처음 건립됐다가 임진왜란 때 불타버렸고 흥선대원군이 1865년에 다시 지었습니다. 1920년대 전반에는 60년 정도 된 건물이었지만 민족의 가슴 속에서는 오랫동안 함께 했던 동반자나 마찬가지였죠. 2008년 숭례문이 불길에 휩싸여 무너져 내렸을 때 우리를 덮쳤던 엄청난 상실감을 떠올리면 짐작할 수 있을 듯합니다.

‘광화문이여, 너의 존재는 얼마 아니하여 없어지리라.…나는 너를 뿌리 깊게 기념하기 위하여 이 작은 추도문을 공중 앞에 보내는 것이다.’ 일본 민예연구가 야나기 무네요시가 1922년 8월 동아일보에 5회 연재한 ‘장차 잃게 된 조선의 한 건축을 위하여’의 한 구절입니다. 야나기의 이 기고는 한반도에서 광화문 철거 반대 여론을 크게 일으켰죠. 우리가 끙끙거리며 제대로 입 밖에 내지 못한 말을 대신 해줬습니다. 야나기는 이 기고를 9월 일본 잡지 ‘개조’에도 실어 일본 사회에서도 역사적 건축물 보호의 공감을 불러일으켰죠. 이듬해 와세다대 교수이자 건축학자인 곤 와지로도 광화문 해체 반대 목소리를 보탰습니다. 일제가 주춤하긴 했지만 번듯하게 지은 총독부를 광화문이 가리게 그냥 둘 리는 만무했죠.

이 무렵 우리 전통 건축물은 천덕꾸러기 신세였습니다. 한 서양인은 경성부협의회 후보들이 내건 간판으로 누더기처럼 된 남대문이며 쥐떼의 소굴이 된 인경전(보신각)이며 난장판이 된 고적(古蹟)이 수치 그 자체라는 편지를 동아일보 주필에게 보내왔죠. 동아일보도 사설에서 ‘대한문을 마주 선 돌덩이 같은 부청청사와 경복궁을 등지고 앉은 성냥갑 같은 총독부청사가 몹시도 눈에 거슬린다’고 비판했죠. 광화문 보존 목소리도 계속 이어졌습니다. 1926년 9월 고고학 연구차 경성을 들렀던 스웨덴 황태자는 ‘저 아름다운 광화문은 왜 헐어서 벽돌에 구멍 뚫어놓은 것 같은 총독부청사의 추한 겉모양을 나타나게 하느냐’고 한탄했습니다. 하지만 총독부가 우리 사적을 제 것처럼 아끼길 기대할 수는 없었습니다.

총독부의 결론은 광화문 이전이었습니다. 광화문을 건춘문 북쪽으로 밀어냈죠. 광화문이 경복궁 정문에서 샛문 신세가 됐습니다. 광화문 좌우 벽은 모두 헐렸고요. 동아일보 사회부장 설의식은 ‘헐려 짓는 광화문’에서 ‘광화문 지붕에서 뚝딱하는 망치소리는 장안을 거쳐 북악에 부딪친다. 남산에도 부딪친다. 그리고 애달파하는 백의민족의 가슴에도 부딪친다…‧…’고 서러움을 전했습니다. 광화문이 원래 있던 자리에 제 모습으로 돌아온 때는 2010년이었습니다. 제자리에서 밀려난 지 무려 84년이 지나서였죠. 하지만 광화문을 거느렸던 경복궁 전체가 옛 모습 그대로를 되찾는 때가 언제가 될 지는 아직도 모릅니다. 한 번 빼앗겼던 유·무형의 전통을 되살리는 일은 이렇게 힘겹습니다.

동아플래시100 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

고양이 눈

구독

-

오늘과 내일

구독

-

횡설수설

구독

트렌드뉴스

-

1

이해찬 前총리 위독… 베트남 출장중 한때 심정지

-

2

집값 잡으려 ‘갭투자 1주택’도 규제할듯… “매물 되레 줄것” 전망도

-

3

[횡설수설/이진영]82세에 6번째 징역형 선고받은 장영자

-

4

[사설]과제만 잔뜩 남긴 이혜훈 청문회… 낙마한다고 끝 아니다

-

5

부정청약 아니라는 이혜훈, 與도 “명백한 불법”

-

6

단식 끝낸 장동혁 첫 숙제 ‘한동훈 제명’… 친한계 “부당 징계 철회해야” 거센 반발

-

7

정보사 “北 무인기 민간인 1명, 공작 위해 포섭”

-

8

열번 찍어 되찾은 태극마크… “첫 올림픽, 뭔가 남겨야죠”

-

9

野 “25평서 5명 어떻게 살았나”…이혜훈 “잠만 잤다”

-

10

“트럼프 탓 그린란드 광물 큰 관심… 채굴 쉽진 않을것”

-

1

이혜훈 “장남 결혼직후 관계 깨져 함께 살아…이후 다시 좋아져”

-

2

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

3

이해찬, 베트남서 심정지-수술…李대통령, 조정식 특보 급파

-

4

[단독]이혜훈 “장남 다자녀 전형 입학” 허위 논란

-

5

“아파트 포기할 용의 있나 없나”에…이혜훈 “네” “네” “네”

-

6

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

7

與최고위원 3명 “민주당, 정청래 사당 아냐…합당 제안 사과하라”

-

8

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

9

이해찬 前총리 위독… 베트남 출장중 한때 심정지

-

10

[단독]美투자사 황당 주장 “李정부, 中경쟁사 위해 美기업 쿠팡 공격”

트렌드뉴스

-

1

이해찬 前총리 위독… 베트남 출장중 한때 심정지

-

2

집값 잡으려 ‘갭투자 1주택’도 규제할듯… “매물 되레 줄것” 전망도

-

3

[횡설수설/이진영]82세에 6번째 징역형 선고받은 장영자

-

4

[사설]과제만 잔뜩 남긴 이혜훈 청문회… 낙마한다고 끝 아니다

-

5

부정청약 아니라는 이혜훈, 與도 “명백한 불법”

-

6

단식 끝낸 장동혁 첫 숙제 ‘한동훈 제명’… 친한계 “부당 징계 철회해야” 거센 반발

-

7

정보사 “北 무인기 민간인 1명, 공작 위해 포섭”

-

8

열번 찍어 되찾은 태극마크… “첫 올림픽, 뭔가 남겨야죠”

-

9

野 “25평서 5명 어떻게 살았나”…이혜훈 “잠만 잤다”

-

10

“트럼프 탓 그린란드 광물 큰 관심… 채굴 쉽진 않을것”

-

1

이혜훈 “장남 결혼직후 관계 깨져 함께 살아…이후 다시 좋아져”

-

2

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

3

이해찬, 베트남서 심정지-수술…李대통령, 조정식 특보 급파

-

4

[단독]이혜훈 “장남 다자녀 전형 입학” 허위 논란

-

5

“아파트 포기할 용의 있나 없나”에…이혜훈 “네” “네” “네”

-

6

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

7

與최고위원 3명 “민주당, 정청래 사당 아냐…합당 제안 사과하라”

-

8

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

9

이해찬 前총리 위독… 베트남 출장중 한때 심정지

-

10

[단독]美투자사 황당 주장 “李정부, 中경쟁사 위해 美기업 쿠팡 공격”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![“단군은 가짜다!” “무슨 소리? 진짜다!” 불꽃 튄 역사전쟁 [동아플래시100]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/12/10/110723760.1.jpg)

댓글 0