공유하기

지도에 정확히 표시되지 않은 ‘세상의 끝’…도대체 어디야?

- 동아일보

-

입력 2016년 8월 25일 11시 14분

글자크기 설정

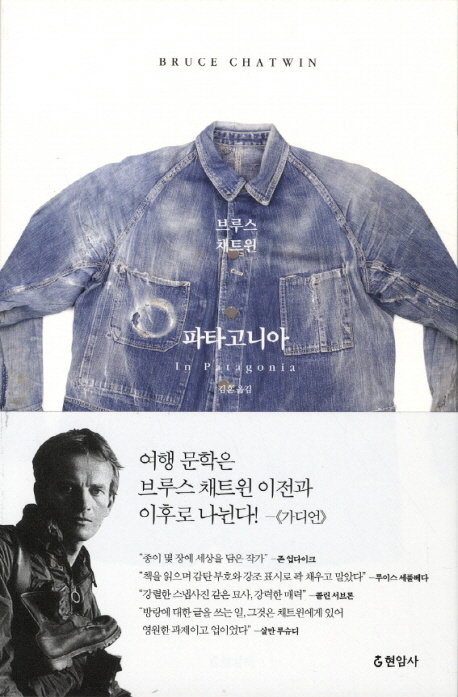

브루스 채트윈의 ‘파타고니아’(현암사)

여행기의 매력은 독자를 얼마나 설레게 할 수 있느냐에 있다. 혼자하는 여행은 침묵을 연습하는 시간이다. 지평선을 향해 걷고 있거나, 슬로우 보트에 실려 늪지대를 건너가거나, 심야의 로컬버스에 기대어 졸고 있거나, 기차의 침대칸에 누워 창밖의 풍경을 바라보고 있을 때 침묵은 그를 돌본다.

이 책은 세상의 끝이라 불리는 땅을 여행한 한 영국 작가의 조용한 기록이다. 미국 작가 존 업다이크의 찬사를 빌리면 ‘종이 몇 장으로 세상을 담은 작가’가 저자다. 문학 픽션과 여행기록 논픽션의 둘레와 경계를 지우는 작품으로 손꼽힌다.

파타고니아는 지도에 정확히 표시되어 있지 않은 땅이다. 아르헨티나에서 칠레의 남부까지 약 90만㎢의 황야를 파타고니아라고 부르곤 한다. 저자는 1974년과 1975년에 그 땅에 있었다. 이 곳은 코난 도일의 ‘잃어버린 땅’의 무대이며 셰익스피어의 ‘태풍’에 영감을 줬고 조나간 스위프트의 ‘걸리버 여행기’에 나오는 거인이 거주하는 땅이다. ‘종의 기원’ 이전에 ‘비글호 항해기’의 저자이며 여행가로서의 찰스 다윈에게 호기심을 자극한 땅이기도 했으며 생텍쥐페리의 ‘야간비행’의 무대가 된 곳이기도 하다.

이 여행기의 매혹은 황량한 풍경을 압도적으로 묘사하고 그곳을 상상하게 만드는 탁월함에 있지만, 불쑥 그 황량함 위로 다양한 인간이 솟아오른다는 것이다. 100여개 장에 걸쳐 고대동물의 기이한 스토리, 중세 항해시대 이야기, 아르헨티나와 칠레의 변천사를 탐험한다. 방랑하는 수많은 이주민, 동굴에 사는 토착민의 사연, 무정부주의자와 망명자, 미국의 무법자들이 수시로 등장한다. “나는 스냅사진을 찍듯이 글을 쓰기로 했고, 그 글은 매번 하나의 숏 같은 것이 될 터였어.”

좋은 여행기엔 그곳으로 가는 길이 친절하지 않다. 정해진 길로만 간다면 헤맬 수 없기 때문이다. 책을 읽으며 그런 불친절함이 서운하다면 당신의 여권에 찍혀 있는 발자국을 더듬어 볼 필요가 있다. 당신이 걸었던 길을 말로 다 설명 가능한 것이 몇 개나 있는가. 우두커니 주인이 없는 농가의 부엌에서 창밖을 바라보며 흘리던 눈물과 침낭에 아직 남아 있는 흙냄새를 친절하게 설명하기는 곤란한 것이다.

김경주 시인·극작가

트렌드뉴스

-

1

“합당 멈춰라” “당무개입 말라” 김민석-정청래 당권다툼 전초전

-

2

혹한 속 태어난 송아지 집에 들였더니…세살배기 아들과 낮잠

-

3

‘R석 7만9000원’ 한동훈 토크콘서트…한병도 “해괴한 정치”

-

4

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

5

0.24초의 기적…올림픽 직전 월드컵 우승 따낸 ‘배추 보이’ 이상호

-

6

인간은 구경만…AI끼리 주인 뒷담화 내뱉는 SNS ‘몰트북’ 등장

-

7

밤사이 수도권 최대 10㎝ 폭설…월요일 출근길 비상

-

8

‘역대급 실적’ 은행들, 최대 350% 성과급 잔치…金 단축 근무도

-

9

李, 또 ‘설탕부담금’…건보 재정 도움되지만 물가 자극 우려

-

10

‘빈손 귀국’ 김정관 “美 관세인상 조치 시작…관보 준비”

-

1

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

2

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

3

한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”

-

4

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

5

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

6

李 “설탕부담금, 어려운 문제일수록 토론해야”

-

7

‘R석 7만9000원’ 한동훈 토크콘서트…한병도 “해괴한 정치”

-

8

李, 또 ‘설탕부담금’…건보 재정 도움되지만 물가 자극 우려

-

9

귀국한 김정관 “美측과 불필요한 오해는 해소됐다 생각해”

-

10

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

트렌드뉴스

-

1

“합당 멈춰라” “당무개입 말라” 김민석-정청래 당권다툼 전초전

-

2

혹한 속 태어난 송아지 집에 들였더니…세살배기 아들과 낮잠

-

3

‘R석 7만9000원’ 한동훈 토크콘서트…한병도 “해괴한 정치”

-

4

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

5

0.24초의 기적…올림픽 직전 월드컵 우승 따낸 ‘배추 보이’ 이상호

-

6

인간은 구경만…AI끼리 주인 뒷담화 내뱉는 SNS ‘몰트북’ 등장

-

7

밤사이 수도권 최대 10㎝ 폭설…월요일 출근길 비상

-

8

‘역대급 실적’ 은행들, 최대 350% 성과급 잔치…金 단축 근무도

-

9

李, 또 ‘설탕부담금’…건보 재정 도움되지만 물가 자극 우려

-

10

‘빈손 귀국’ 김정관 “美 관세인상 조치 시작…관보 준비”

-

1

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

2

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

3

한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”

-

4

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

5

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

6

李 “설탕부담금, 어려운 문제일수록 토론해야”

-

7

‘R석 7만9000원’ 한동훈 토크콘서트…한병도 “해괴한 정치”

-

8

李, 또 ‘설탕부담금’…건보 재정 도움되지만 물가 자극 우려

-

9

귀국한 김정관 “美측과 불필요한 오해는 해소됐다 생각해”

-

10

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0