공유하기

“詩는 ‘아프다’ 소리 치는 장르 상처있는 한 누군가 울고 있다”

- 동아일보

-

입력 2010년 10월 28일 03시 00분

글자크기 설정

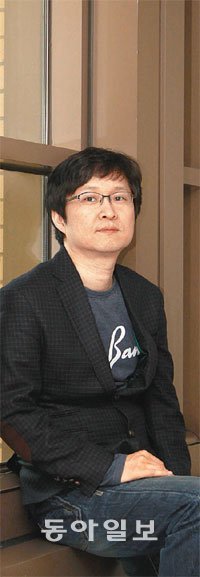

새 시집 ‘소문들’ 펴낸 시인 겸 평론가 권혁웅 교수

‘가을엔 시집 한 권’이란 말은 무색하다. 최근 2, 3년 새 시집의 판매량은 뚝 떨어졌다. 여러 작가의 시를 모은 앤솔러지 시집으로 한동안 시가 관심을 모았지만 이마저도 뜸해졌다.새 시집 ‘소문들’(문학과지성사)을 출간한 권혁웅 씨(43)를 26일 만났을 때 “시가 왜 이렇게 쇠락했는가”라는 질문을 던졌다. 그는 시인이고 시 평론가이며, 대학 강단에서 시를 가르친다. 우리 현대시를 분석하는 논의의 틀을 모색한 시학 이론서 ‘시론’도 시집과 함께 냈다.

“책을 안 읽는 현실은 오래된 것이고…인터넷에서 시집 목차만 치면 웬만한 시가 다 나옵니다. 한 권 분량을 인터넷으로 읽을 수 있는 겁니다. 공짜로 얻어 보는 문화에 익숙해졌으니 시집이 제대로 나갈 리 없지요.”

그는 만화, 에로비디오 같은 1980년대의 문화코드를 통해 지나온 시절을 조망했던 시집 ‘마징가 계보학’으로 조명 받았다. 그는 ‘소문들’을 두고 “현재로 온 ‘마징가 계보학’으로 부를 수 있을 것”이라고 말한다. 시인은 익숙한 언어들을 낯설게 조립하는 이전의 방식을 사용하되 현재진행형의 문제들을 내놓는다. 가령 ‘드라마’ 연작에서는 뻔한 드라마 내용을 시로 옮김으로써 우리 삶의 통속성을 보여주고, ‘야생동물보호구역’ 연작에서는 동물들의 생태에서 사랑이나 고통 같은 인간 삶의 다양한 무늬를 본다. ‘가시복어는 뚱뚱한 물 풍선이 되고 싶어서 온몸의 뼈들을 다 버렸다 남은 건 등뼈뿐이어서 평소에 그는 작은 몽둥이다 그러다가 누가 건드리면 헛물을 들이켜고 또 들이켠다’(‘기다림-야생동물보호구역 7’에서)

난해해진 시 세계는 2000년대 중반 그가 호명하고 지지했던 ‘미래파’를 자연스럽게 떠올리게 한다. ‘신(新)서정’으로 불리는 앞선 선배 시인들과는 다른, 실험성 가득한 젊은 시인들을 가리키는 미래파는 화려하게 주목받았지만 그 이후의 구별되는 시인군은 아직 수면 위로 떠오르지 않았다. 때마침 시의 위력도 눈에 띄게 꺾인 터다. “그때 뛰어난 시인들이 한꺼번에 많이 쏟아져 나온 것이 오히려 놀라운 일이었고…다음 세대 시인들의 노력은 이어지고 있습니다. 자기 언어를 찾지 못했을 뿐이에요. 곧 찾게 될 것이고요.”

열다섯 살에 처음으로 시를 썼을 때의 감격이 잊혀지지 않는다는 시인. 그래서 아무리 시가 읽히지 않는 시대라 해도 “문학의 최소 인원은 존재할 것”으로 믿는다. 그의 말은 시에 대한 사랑으로 절절하다.

김지영 기자 kimjy@donga.com

트렌드뉴스

-

1

“내가 불륜 피해자”…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

-

2

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

3

‘꿈’ 같던 연골 재생, 현실로? 스탠포드대, 관절염 치료 새 돌파구

-

4

“아파트 포기할 용의 있나 없나”에…이혜훈 “네” “네” “네”

-

5

與초선 28명도 “대통령 팔지 말고 독단적 합당 중단하라”

-

6

“주인 찾아 260km 국경 질주” 5개월 만에 고양이가 돌아와

-

7

與최고위원 3명 “민주당, 정청래 사당 아냐…합당 제안 사과하라”

-

8

트럼프 손등에 또 멍자국…“테이블에 부딪혔다” 해명

-

9

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

10

‘소득 있는 노인’ 노령연금 감액 안한다…월 519만원 미만 대상

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

이혜훈 “장남 결혼직후 관계 깨져 함께 살아…이후 다시 좋아져”

-

3

[단독]이혜훈 “장남 다자녀 전형 입학” 허위 논란

-

4

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

5

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

6

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

7

“아파트 포기할 용의 있나 없나”에…이혜훈 “네” “네” “네”

-

8

與최고위원 3명 “민주당, 정청래 사당 아냐…합당 제안 사과하라”

-

9

[단독]年수출 처음 일본 제치나…현 환율로 韓 135억 달러 많아

-

10

李 “코스피 올라 국민연금 250조원 늘어…고갈 걱정 안해도 돼”

트렌드뉴스

-

1

“내가 불륜 피해자”…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

-

2

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

3

‘꿈’ 같던 연골 재생, 현실로? 스탠포드대, 관절염 치료 새 돌파구

-

4

“아파트 포기할 용의 있나 없나”에…이혜훈 “네” “네” “네”

-

5

與초선 28명도 “대통령 팔지 말고 독단적 합당 중단하라”

-

6

“주인 찾아 260km 국경 질주” 5개월 만에 고양이가 돌아와

-

7

與최고위원 3명 “민주당, 정청래 사당 아냐…합당 제안 사과하라”

-

8

트럼프 손등에 또 멍자국…“테이블에 부딪혔다” 해명

-

9

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

10

‘소득 있는 노인’ 노령연금 감액 안한다…월 519만원 미만 대상

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

이혜훈 “장남 결혼직후 관계 깨져 함께 살아…이후 다시 좋아져”

-

3

[단독]이혜훈 “장남 다자녀 전형 입학” 허위 논란

-

4

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

5

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

6

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

7

“아파트 포기할 용의 있나 없나”에…이혜훈 “네” “네” “네”

-

8

與최고위원 3명 “민주당, 정청래 사당 아냐…합당 제안 사과하라”

-

9

[단독]年수출 처음 일본 제치나…현 환율로 韓 135억 달러 많아

-

10

李 “코스피 올라 국민연금 250조원 늘어…고갈 걱정 안해도 돼”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0