2일 경북 상주시 청리면 가천1리 밭에서 만난 김모 씨(79)는 길 건너 흉물처럼 서 있는 공장을 바라보면서 이렇게 말했다. 김 씨가 사는 마을과 공장과의 직선거리는 불과 300여m. 폭 10m 정도의 도로를 놓고 마주보고 있다. 50여 가구 80여 명 주민은 대부분 60~80대 노인이다. 주민들은 2013년 1월 염산 누출사고 이후 이 공장 근처에는 얼씬도 하지 않는다. 가동이 중단 된 공장이 어떻게 관리 되고 있는지 알 길이 없다. 김 씨는 “막연한 불안감이 더 무섭잖아. 공장 안에 유독물이 얼마나 있는지 설명이라도 해주면 좋을 텐데 평생 이렇게 불안해하며 사는 건 아닌지 걱정”이라고 말했다.

이날 찾은 상주 웅진폴리실리콘 공장은 적막감에 휩싸여 있었다. 출입 통제를 알리는 안내판은 하얗게 빛이 바랬다. ‘관계자 외’라는 글자만 남고 다른 글자는 모두 지워져 있었다. 공장 안으로는 들어갈 수 없었다. 정문을 지키는 직원은 “사전 협의 없이는 절대 들어갈 수 없다”고 말했다.

30여만㎡ 부지에 세워진 5만여㎡ 규모의 웅진폴리실리콘 공장은 현재 직원 10여 명만 남아서 관리하고 있다. 상주소방서 관계자는 “TCS는 화재가 발생하면 사실상 차단이 어려운 물질”이라며 “공장이 멈춘 상태라 위험물 변동 보고 의무가 없기 때문에 제거 작업이 어떻게 이뤄지는지, 현재 얼마나 남았는지 정확히 알 수 없는 실정”이라고 말했다. 상주소방서는 부정기적으로 현장 확인을 하고 있지만 소방 인력 부족 등으로 공장을 전담하기에는 어려운 상황이다.

상주시로서도 부담이다. 2012년 구미 불산 누출사고 이후 화학 및 유독물 관리 업무가 환경청으로 넘어가면서 사업장 관리 등의 조치를 하지 못하고 있다. 상주시 관계자는 “현재로선 주민 안전을 위해 하루빨리 철거되길 바라고 있다.”고 말했다.

상주=장영훈 기자 jang@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

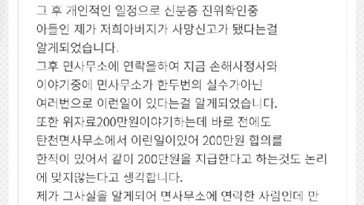

“산 사람을 사망신고 했다”…공주 면사무소서 잇따라 실수

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

국민의힘, 국민의미래와 흡수 합당 완료…108석 확정

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

![[김순덕의 도발]대체 윤 대통령의 국정 비전은 뭔가](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124675794.1.thumb.jpg)

[김순덕의 도발]대체 윤 대통령의 국정 비전은 뭔가

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0