[新 명인열전]“전통문화가 문화시대 경쟁력의 원천… 남도문화 꽃피우고 싶어”

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

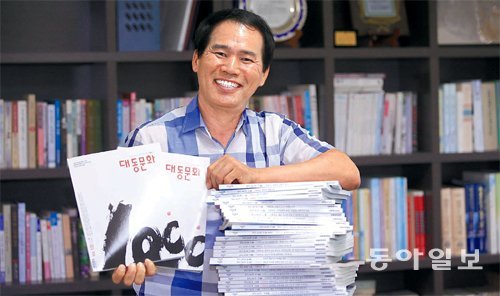

<84> 조상열 대동문화재단 이사장

정호승 씨(67)는 ‘슬픔이 기쁨에게’, ‘새벽편지’ 등 정제된 서정으로 사랑과 외로움을 노래하는 시인으로 알려져 있다. 그는 3년 전 대동문화재단에서 발간하는 격월간 문화예술잡지인 ‘대동문화’ 표지 모델로 등장했다. 대동문화 표지에 실린 이들은 고은 시인, 도종환 문화체육관광부 장관, 소설가 한강 씨, 건축가 승효상 씨, 미디어 작가 이이남 씨 등 국내 예술문화계에서 내로라하는 인사들이 많았다. 정호승 씨는 10일 동아일보와의 통화에서 “문화 전반을 다루는 대동문화가 없으면 무척 허전할 것”이라고 말했다.

대동문화재단을 22년 이끈 조상열 이사장(59)은 ‘우공이산(愚公移山)’이란 사자성어가 꼭 어울리는 사람이다. 우직하게 한 우물만 파서 성과를 거뒀으니 그럴 만도 하다. 역사문화재 답사와 속살을 전해주는 인문학 이야기 달인이자 문화재 전문가인 그와 나누는 대화는 유쾌했다.

○ 배움을 위한 우공 같은 삶

그는 1958년 전남 나주시 금천면에서 7남매 중 셋째로 태어났다. 초등학교 6학년 때 아버지가 작고했다. 1972년 태풍 ‘리타’가 남부지방을 강타할 때 집 지붕이 날아갈 정도로 궁핍했다. 열여섯 살 때 그는 돈벌이를 위해 도시로 나왔다.

광주고 인근 택시정비공장에서 허드렛일을 하다 상경해 명동 모자가게에서 점원으로 일했다. 생활이 어느 정도 안정되자 가슴 한쪽에서 배움에 대한 열망이 꿈틀거리는 것을 느꼈다. 그래서 독학으로 한문과 역사 공부를 시작했다.

1977년 광주로 내려와 호남한문학원에서 직원을 모집한다는 전단지를 봤다. 호남한문학원은 한국 서양화단의 거목인 오지호 화백(1905∼1982)이 민족혼과 선비의식을 일깨우겠다며 개설한 국내 첫 번째 한문학원이었다. 시내 곳곳에 수강생 모집 벽보를 붙이고 다니면서 학원비를 면제받고 용돈도 받았다. 그의 성실함과 뛰어난 한문 실력을 눈여겨본 오 화백은 그를 강사로 채용했다.

제대 직후 서울의 한 출판사에 수금사원으로 입사했다. 반년 동안 신발 밑창이 닳아 못 신을 정도로 외상장부를 들고 뛰어다닌 결과 실적 1위에 올랐다. 돈벌이는 됐지만 장래성이 없어 그만뒀다. 1982년 겨울 다시 광주로 내려와 호남한문학원 강사로 활동했다. 월급 15만 원 중 12만 원을 저축하며 광주 동구 학원가 고시촌에서 대학입시를 준비했다. 1985년 호남대 국민윤리학과에 입학해 늦깎이 대학생이 됐다. 학원 제자였던 부인(57)과 결혼한 뒤 1987년 광주 서구 염주동 사거리에 무등한문학원을 차렸다. 1990년대 초반 한문 열풍이 불면서 원생이 600명까지 늘었고 아이들의 한문 교재도 만들어 돈을 꽤 벌었다.

1995년 6월 한문학원 제자와 지인 등 30여 명과 소쇄원, 식영정 등 누정(樓亭)문화를 살펴보는 소박한 야유회를 갔다. 역사 공부를 하는데 기왕이면 단체 명칭을 만들자는 말이 나왔다.

“대동여지도를 만든 조선 후기 실학자인 김정호 선생은 우리나라를 동방의 큰 나라라고 일컬어 대동이라고 했습니다. 역사와 문화는 시공(時空)을 초월합니다. 한곳에 얽매이지 않고 공부하고 대동정신으로 함께 가자는 뜻을 담아 대동문화연구회를 만들었습니다.”

대동문화연구회를 결성한 뒤 회원들과 주기적으로 답사를 떠났다. 1999년 대동문화연구회를 사단법인으로 등록하고 ‘대동문화’를 답사 자료집이 아닌 잡지로 발간했다. 이즈음에 단체 명칭도 대동문화재단으로 바꿨다.

지역에서 문화단체를 운영하는 것은 쉽지 않은 일이다. 경제적인 여건 탓이 크다. 대동문화재단은 그동안 사무실을 다섯 번 옮겨 다녔다. 2007년 대동문화재단이 척박한 환경에서 문화의 꽃을 피우고 있다는 것을 안 김양균 변호사 등 55명이 나서 운영위원회를 만들었다. 현재 대동문화재단 이사 150명과 회원 1000여 명은 든든한 후원자이자, 지역에 문화의 향기를 전하는 동반자들이다.

회원들은 그동안 국내외 역사 현장을 1000여 차례 답사했다. 이런 경험으로 2010년부터 광주지역 문화재를 보수하고 홍보 관리하는 문화재 돌봄 관리사업단을 운영하고 있다. 저명인사를 초청해 강의를 듣는 빛고을문화대학과 함께 문화재지킴이와 해설사를 양성하는 등 다양한 비영리 문화사업도 벌이고 있다. 이런 노력으로 문화재청 문화유산 활용단체 대통령상을 받는 영예를 안았다.

고전문학 전공으로 석·박사학위를 받은 조 이사장은 명강사로도 유명하다. 15년 전 현대자동차 직원 1000명을 대상으로 첫 강의를 한 그는 이달 말 1000회째 강의를 한다. 강사로서 큰 명예이자 우공 같은 그의 삶을 보여주는 기록이다.

그는 역사 강의를 할 때 나주시청 주변에 있는 완사천(浣紗泉) 이야기를 자주한다. 고려 태조 왕건이 처녀에게 물을 한 그릇 달라고 했는데 체하지 않도록 버들잎을 띄워 줬다는 이야기다. 처녀가 이후 장화왕후가 된 오씨 부인이다.

조 이사장은 “왕건이 장화왕후를 만날 때는 완사천이었지만 현재는 우물인 완사정(浣紗井)으로 불린다”며 “이처럼 역사는 그때 상황과 배경을 살펴보는 것이 중요하다”고 말했다. 그는 상황과 배경을 통찰하지 않은 대표적 사례가 왕건의 훈요십조(訓要十條)라고 지적했다. 역사적 통찰력을 갖고 보면 호남을 차별하는 글귀가 실린 훈요십조는 정치적 상황에 의해 조작된 것임을 알 수 있다고 덧붙였다.

그는 호남인이 정치적으로, 문화적으로 소외를 받다 보니 역사의식이 강하다고 분석했다. 호남인의 역사의식은 임진왜란 의병이나 동학농민운동, 5·18민주화운동 등으로 분출됐다는 게 그의 시각이다.

“전통문화가 문화시대 경쟁력의 원천입니다. 남도 땅에서 문화의 열매가 가득 맺히도록 밑거름 역할을 하겠습니다.”

이형주 기자 peneye09@donga.com

트렌드뉴스

-

1

[단독]폴란드, 韓 해군 최초 잠수함 ‘장보고함’ 무상 양도 안받기로

-

2

‘노인 냄새’ 씻으면 없어질까?…“목욕보다 식단이 더 중요”[노화설계]

-

3

李 “나와 애들 추억묻은 애착인형 같은 집…돈 때문에 판 것 아냐”

-

4

4급 ‘마스가 과장’, 단숨에 2급 국장 파격 직행…“李대통령 OK”

-

5

국민 64%가 “내란” 이라는데… 당심만 보며 민심 등지는 국힘

-

6

李대통령 “큰 거 온다…2월 28일 커밍순”, 뭐길래?

-

7

[사설]2년 만에 꺾인 강남·용산 집값… 아직 갈 길 멀다

-

8

국힘서 멀어진 PK…민주 42% 국힘 25%, 지지율 격차 6년만에 최대

-

9

최현석 레스토랑 “노출 의상 자제해달라”…얼마나 심했길래

-

10

대구 찾은 한동훈 “죽이 되든 밥이 되든 나설것” 재보선 출마 시사

-

1

‘똘똘한 한채’ 겨냥한 李…“투기용 1주택자, 매각이 낫게 만들것”

-

2

李 “나와 애들 추억묻은 애착인형 같은 집…돈 때문에 판 것 아냐”

-

3

국힘서 멀어진 PK…민주 42% 국힘 25%, 지지율 격차 6년만에 최대

-

4

박영재 대법관, 법원행정처장직 사의…사법개혁 반발 고조

-

5

尹 계엄 직후보다 낮은 국힘 지지율… 중도층서 9%로 역대 최저

-

6

“정원오, 쓰레기 처리업체 후원 받고 357억 수의계약”

-

7

대구 찾은 한동훈 “죽이 되든 밥이 되든 나설것” 재보선 출마 시사

-

8

국민 64%가 “내란” 이라는데… 당심만 보며 민심 등지는 국힘

-

9

오늘 6시 이준석·전한길 토론…全측 “5시간 전에 경찰 출석해야”

-

10

‘4심제’ 재판소원법 與주도 국회 통과…헌재가 대법판결 번복 가능

트렌드뉴스

-

1

[단독]폴란드, 韓 해군 최초 잠수함 ‘장보고함’ 무상 양도 안받기로

-

2

‘노인 냄새’ 씻으면 없어질까?…“목욕보다 식단이 더 중요”[노화설계]

-

3

李 “나와 애들 추억묻은 애착인형 같은 집…돈 때문에 판 것 아냐”

-

4

4급 ‘마스가 과장’, 단숨에 2급 국장 파격 직행…“李대통령 OK”

-

5

국민 64%가 “내란” 이라는데… 당심만 보며 민심 등지는 국힘

-

6

李대통령 “큰 거 온다…2월 28일 커밍순”, 뭐길래?

-

7

[사설]2년 만에 꺾인 강남·용산 집값… 아직 갈 길 멀다

-

8

국힘서 멀어진 PK…민주 42% 국힘 25%, 지지율 격차 6년만에 최대

-

9

최현석 레스토랑 “노출 의상 자제해달라”…얼마나 심했길래

-

10

대구 찾은 한동훈 “죽이 되든 밥이 되든 나설것” 재보선 출마 시사

-

1

‘똘똘한 한채’ 겨냥한 李…“투기용 1주택자, 매각이 낫게 만들것”

-

2

李 “나와 애들 추억묻은 애착인형 같은 집…돈 때문에 판 것 아냐”

-

3

국힘서 멀어진 PK…민주 42% 국힘 25%, 지지율 격차 6년만에 최대

-

4

박영재 대법관, 법원행정처장직 사의…사법개혁 반발 고조

-

5

尹 계엄 직후보다 낮은 국힘 지지율… 중도층서 9%로 역대 최저

-

6

“정원오, 쓰레기 처리업체 후원 받고 357억 수의계약”

-

7

대구 찾은 한동훈 “죽이 되든 밥이 되든 나설것” 재보선 출마 시사

-

8

국민 64%가 “내란” 이라는데… 당심만 보며 민심 등지는 국힘

-

9

오늘 6시 이준석·전한길 토론…全측 “5시간 전에 경찰 출석해야”

-

10

‘4심제’ 재판소원법 與주도 국회 통과…헌재가 대법판결 번복 가능

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0