[대선주자 ‘섀도 캐비닛’ 공개하자]사전검증 왜 필요한가

○ 인수위도 없는 새 정부, 아마추어 논란 우려

2013년 2월 25일 박근혜 정부가 출범한 날 내각에 박 대통령이 직접 임명한 국무위원은 정홍원 당시 국무총리 한 명뿐이었다. 장관은 모두 이명박 정부 사람들이었다. 정부 출범 전 48일간 대통령직인수위원회가 운영됐지만 정부조직법 개정안이 국회에서 통과되지 않는 등 시작부터 삐걱댄 것이다. 조기 대선이 치러진다면 권력 이양기에 혼란을 줄일 완충 역할을 하는 인수위 활동이 없이 대통령은 바로 취임한다. 정권 초반 불안한 ‘동거(同居) 정부’의 기간이 길어지면 조각(組閣)에 시간을 허비해 위기 극복의 골든타임을 놓칠 수 있다. 과거 정부가 출범할 때마다 제기된 ‘아마추어 논란’도 차기 정부에서 극에 이를 수 있다.

더불어민주당 문재인 전 대표도 일찌감치 섀도 캐비닛의 필요성을 제기했다. 문 전 대표는 지난해 12월 “적어도 어떤 분들이 함께 국정을 수행하게 될지 가시적으로 보여줄 필요가 있다”며 “(조기 대선 시) 당선증을 교부받으면 곧바로 직무 수행을 해야 하는 만큼 후보와 정당이 내각 구성 로드맵을 사전에 협의할 필요가 있다”고 말했다. 안희정 충남도지사도 섀도 캐비닛 구성을 포함한 정권 인수 과정을 당과 긴밀히 협의하겠다는 생각이다.

○ 경제 국방 등 ‘이너 캐비닛’이라도 우선 공개해야

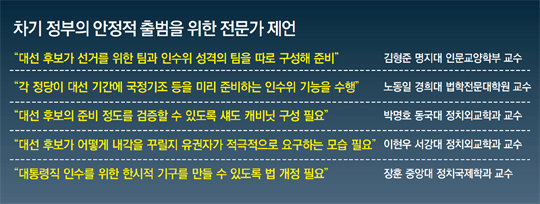

그러나 대선 주자들이 국정공백 상황을 지켜만 보고 있어서는 안 된다는 지적이 많다. 장훈 중앙대 교수(정치국제학)는 “지금 대선후보 캠프는 양적인 확대에만 치중하고 있다”며 “대통령이 어떤 사람과 일을 할지 유권자가 미리 판단할 수 있는 정보를 제공해야 한다”고 말했다. 노동일 경희대 교수(법학전문대학원)는 “단수가 아닌 복수로 후보를 발표하면 사전 검증도 가능하고 국민들도 분야별 팀을 보고 신뢰 여부를 정할 수 있다”고 ‘복수 후보 발표’를 제안하기도 했다.

정치권에선 어느 당이 집권해도 여소야대 상황에서 정부를 출범해야 하는 만큼 협치(協治) 가능성을 열어 놔야 한다는 의견도 적지 않다. 국민의당 안철수 전 대표가 섀도 캐비닛 공개에 공감하면서도 “캠프 구성원뿐 아니라 경쟁 상대 캠프에 있는 분도 좋은 인재면 데리고 와야 한다”고 밝힌 것도 이런 맥락이다.

일각에선 섀도 캐비닛 공개가 대선 후보가 ‘직책’을 약속해 선거법 위반 소지가 있다는 지적도 나온다. 하지만 중앙선거관리위원회 관계자는 “섀도 캐비닛은 과거 DJP(김대중-김종필) 연합 사례처럼 정당 정치 활동의 하나로 보고 허용할 수 있다”고 밝혔다.

송찬욱 song@donga.com·문병기·박성진 기자

2017 대통령 선거

구독-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

“일-육아 병행 힘든데…” 저출산 예산중 3.6%뿐

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

![‘AI 3대 강국’ 외치더니 패싱당한 한국[오늘과 내일/김재영]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124662979.1.thumb.jpg)

[오늘과 내일/김재영]‘AI 3대 강국’ 외치더니 패싱당한 한국

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

손흥민 父 손웅정 ‘나는 읽고 쓰고 버린다’ 베스트셀러 1위

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0