공유하기

[광화문에서/임규진]민생 위협하는 포퓰리즘

-

입력 2005년 11월 14일 03시 00분

글자크기 설정

사면과 사고율의 상관관계는 객관적 경험법칙으로 받아들여지고 있다. 보험개발연구원에 따르면 1998년과 2002년의 교통법규 위반자 사면 이후에도 사고율이 급증했다. 2002년 사면 전 1년간의 교통사고 피해자는 90여만 명이었으나 사면 후 1년간은 100여만 명으로 10% 정도 늘어난 것으로 추계됐다.

왜 이런 일이 벌어질까. 사면조치가 운전자 유인체계(인센티브 시스템)를 왜곡시킨 측면이 크다. 즉 좋은 운전자가 나쁜 운전자로 바뀔 가능성이 높아지는 것이다. 범법 운전에 따른 기대이익, 예컨대 술을 마시고도 차를 몰아 편하게 귀가할 수 있다는 이득은 고정돼 있지만 면허정지 또는 구속이라는 비용은 줄어들기 때문이다. ‘사람은 경제적 유인에 반응한다’는 경제원리가 적용되는 셈이다.

이 같은 유인체계 왜곡은 지난해 노벨 경제학상 수상자인 에드워드 프레스콧 미국 애리조나주립대 교수가 제기한 준칙 대 재량(rules vs discretion)의 문제와 관련이 깊다. 법은 나쁜 행동을 처벌 위협으로 견제한다. 그러나 포퓰리즘에 익숙한 정부는 나쁜 행동에 대해 관용하려는 ‘재량권 행사’의 유혹을 받는다. 준칙에 따라 엄격하게 처벌하면 표(票)를 잃을 우려가 있기 때문이다. 유권자 집단은 정부의 이런 속내를 체험하거나 감지하면 처벌 위협을 가볍게 여기는 경향을 보인다.

시장경제체제에서 정치논리가 법의 지배보다 큰 힘을 발휘하면 합리적 시장이 약육강식(弱肉强食)의 정글로 변하기 쉽다. 목소리가 크고 조직화된 이익집단이 조직화되지 않은 다수의 권익을 침해하는 약탈적 균형이 나타나는 것이다.

노무현 정권은 법의 지배보다 대중 영합적 정치논리를 중시한다는 비판을 받아 왔다. 불법과 탈법을 일삼는 강성 노동운동이나 전국교직원노동조합의 집단행동, 친(親)김정일 수구좌파세력의 헌정파괴 언동 등에 대해 대화, 타협, 인권 등을 내세워 처벌을 기피하는 것도 그런 범주에 속한다. 정권의 이런 행태를 경험하면서 다른 이익집단들도 일단 법을 어기고 보자는 행동에 나선다. 강력히 투쟁하면 결국 법이 손을 들고 만다는 학습효과(學習效果) 때문이다. 이는 대다수 국민의 피해를 낳는다.

강성 노조의 기득권 강화는 비정규직의 저임금, 청년층의 고실업을 부채질한다. 수구좌파에 대한 관용은 대한민국 안에서 ‘수령 만세’ 소리를 키우면서 국가 정체성마저 흔든다. 국내자본도, 외국자본도 이러한 나라에 많이 투자할 리 없으니 경제가 살아나지 않고 서민층부터 더 어려워진다. 전교조의 교원평가 반대투쟁은 공교육의 질을 떨어뜨려 학부모의 사교육비 부담을 늘릴 것이다.

최근 원로들이 침묵을 깨고 현 정권의 잘못된 코드에 대한 우려의 목소리를 내고 있다. 정권 측은 쓴소리를 경청하기는커녕 역공하는 데 여념이 없지만, 법의 지배를 무너뜨리고 있는 자신들의 행태부터 반성해야 민생이 덜 힘들어질 것이다.

임규진 논설위원 mhjh22@donga.com

광화문에서 >

-

오늘과 내일

구독

-

고양이 눈

구독

-

인터뷰

구독

트렌드뉴스

-

1

‘1000억대 자산’ 손흥민이 타는 車 뭐길래…조회수 폭발

-

2

남창희 9세 연하 신부, 무한도전 ‘한강 아이유’였다

-

3

서로 껴안은 두 소년공, 대통령 되어 만났다

-

4

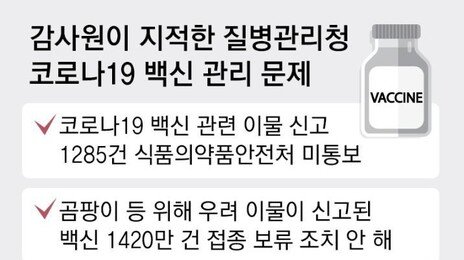

코로나 백신에 곰팡이-머리카락 발견돼도 1420만회 접종했다

-

5

‘절윤’ 공세 막은 국힘 ‘입틀막 의총’…당명개정-행정통합 얘기로 시간 끌어

-

6

심장수술뒤 혈압 치솟던 강아지…머리에 ‘이것’ 얹자 ‘뚝’

-

7

‘관세 위법’ 후폭풍… 美 핵잠 협상단 방한 미뤄

-

8

1만명 뒤엉킨 日 ‘알몸 축제’ 사고 속출…3명 의식불명

-

9

우크라이나 전쟁 4년[횡설수설/윤완준]

-

10

[사설]119 응급환자는 14%뿐… 대응 골든타임 놓친 비용 물려야

-

1

[천광암 칼럼]장동혁은 대체 왜 이럴까

-

2

‘인사 청탁 문자’ 논란 김남국, 민주당 대변인에 임명

-

3

경찰·검찰·소방·해경·산림…‘민생치안 5청장 공석’ 초유의 사태

-

4

119 구급차 출동 36%가 ‘허탕’… “심정지 대응 10분씩 늦어져”

-

5

장동혁 “내 이름 파는 사람, 공천 탈락시켜달라”

-

6

조희대 “與, 사법제도 틀 근본적으로 바꿔…국민에 직접 피해”

-

7

與의원 105명 참여 ‘공취모’ 출범…친명 결집 지적에 김병주 이탈도

-

8

李 “한국과 브라질, 룰라와 나, 닮은게 참으로 많다”

-

9

전현무, 순직 경관에 ‘칼빵’ 발언 논란…“숭고한 희생 모독” 경찰 반발

-

10

태진아 “전한길 콘서트 출연 사실무근…명예훼손 고발할 것”

트렌드뉴스

-

1

‘1000억대 자산’ 손흥민이 타는 車 뭐길래…조회수 폭발

-

2

남창희 9세 연하 신부, 무한도전 ‘한강 아이유’였다

-

3

서로 껴안은 두 소년공, 대통령 되어 만났다

-

4

코로나 백신에 곰팡이-머리카락 발견돼도 1420만회 접종했다

-

5

‘절윤’ 공세 막은 국힘 ‘입틀막 의총’…당명개정-행정통합 얘기로 시간 끌어

-

6

심장수술뒤 혈압 치솟던 강아지…머리에 ‘이것’ 얹자 ‘뚝’

-

7

‘관세 위법’ 후폭풍… 美 핵잠 협상단 방한 미뤄

-

8

1만명 뒤엉킨 日 ‘알몸 축제’ 사고 속출…3명 의식불명

-

9

우크라이나 전쟁 4년[횡설수설/윤완준]

-

10

[사설]119 응급환자는 14%뿐… 대응 골든타임 놓친 비용 물려야

-

1

[천광암 칼럼]장동혁은 대체 왜 이럴까

-

2

‘인사 청탁 문자’ 논란 김남국, 민주당 대변인에 임명

-

3

경찰·검찰·소방·해경·산림…‘민생치안 5청장 공석’ 초유의 사태

-

4

119 구급차 출동 36%가 ‘허탕’… “심정지 대응 10분씩 늦어져”

-

5

장동혁 “내 이름 파는 사람, 공천 탈락시켜달라”

-

6

조희대 “與, 사법제도 틀 근본적으로 바꿔…국민에 직접 피해”

-

7

與의원 105명 참여 ‘공취모’ 출범…친명 결집 지적에 김병주 이탈도

-

8

李 “한국과 브라질, 룰라와 나, 닮은게 참으로 많다”

-

9

전현무, 순직 경관에 ‘칼빵’ 발언 논란…“숭고한 희생 모독” 경찰 반발

-

10

태진아 “전한길 콘서트 출연 사실무근…명예훼손 고발할 것”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[광화문에서/박성민]치매 인구 100만 한국, ‘국가책임제’ 환상 버려야](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2026/02/23/133407497.1.jpg)

댓글 0