공유하기

[소설]큰바람 불고 구름 일더니<511>卷六.동트기 전

-

입력 2005년 7월 16일 03시 04분

글자크기 설정

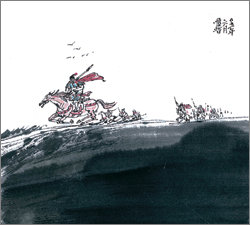

그러나 패왕이 쉽게 그런 팽월을 놓아주지 않았다. 조금만 더 몰아대면 한왕 유방을 사로잡을 수 있을 것 같던 섭성에서 군사를 돌릴 마음을 먹게 한 것도 팽월이었고, 성고를 우려 뺀 기세로 형양까지 얻을 수 있었으나 하비로 군사를 돌리지 않을 수 없게 한 것 또한 팽월이었다. 이번에는 무슨 일이 있더라도 팽월을 사로잡아 분을 풀고 싶었다.

그 바람에 초군(楚軍)의 추격은 치밀하고도 집요했다. 싸움에 이긴 쪽의 방심을 이용하는 계책이 번번이 패왕에게 간파되어, 팽월은 싸움다운 싸움조차 못해보고도 벌써 군사가 절반으로 줄어 있었다. 나중에는 먼 빛으로 초군이 덮쳐오는 것을 알아보기가 바쁘게 달아나기 시작했으나, 쉽게 추격을 뿌리치지 못했다.

하지만 그날은 달랐다. 오래 도둑질하며 숨어 살던 거야택(巨野澤)에 점점 가까워지면서 손바닥 들여다보듯 환한 부근 지리가 팽월을 크게 도왔다. 패왕이 몸소 앞장서 무섭게 뒤쫓았으나 한군데 어지럽게 길이 얽힌 늪지 숲가에서 팽월의 군사들을 놓치고 말았다.

“멈춰라. 더는 뒤쫓지 말라!”

기마대와 나란히 팽월의 군사를 뒤쫓던 패왕이 갑자기 말고삐를 당기며 크게 소리쳤다. 곁에 있던 기장(騎將) 하나가 패왕에게 물었다.

“그럼 이대로 팽월을 놓아 보내실 것입니까?”

“늪지와 숲길이 뒤엉켜 있는데, 적은 이미 꼬리가 보이지 않는다. 여기서 더 심하게 몰아대면 겁먹은 적이 멀리 달아나 영영 사로잡을 수 없게 된다. 군사를 멈추어 쉬게 하고 날랜 척후 몇 기(騎)만 몰래 뒤를 쫓게 하라. 팽월이 진채를 내린 곳만 알아오면 이번에는 우리가 몰래 밤길을 달려가 벼락같이 들이친다. 야습(夜襲)이란 게 늙은 도적놈들만 둘 줄 아는 묘수가 아니다.”

말을 세운 패왕이 그렇게 말하며 빼들고 있던 보검을 칼집에 꽂아 넣자 다른 장졸들도 뒤쫓기를 멈추었다. 패왕은 그들 중에 날래고 눈치 빠른 몇 기를 뽑아 조심스레 적의 뒤를 밟게 하고, 그곳에 머물러 보졸(步卒)과 갑병(甲兵)이 주력인 본대가 이르기를 기다렸다.

오래잖아 용저와 환초가 이끄는 초군 본대가 천여 명의 포로를 이끌고 그곳에 이르렀다. 끌려 온 포로들은 팽월을 따라다니며 여기저기서 초군을 괴롭히다가 사로잡힌 자들 같았다. 싸움다운 싸움도 없었는데 그만한 머릿수가 뒤떨어진 것으로 미루어 팽월의 다급한 처지가 짐작되었다.

“저것들을 한 놈도 살려두지 말고 모두 땅에 묻어버려라!”

끌려오는 포로들을 쏘아보던 패왕이 누구에게랄 것도 없이 그렇게 자르는 듯한 목소리로 명을 내렸다. 둘러선 장수들 가운데 섞여있던 계포가 망설이는 눈치로 패왕을 쳐다보다가 조심스레 귀띔해 주듯 다가와 말했다.

“대왕. 저들은 모두 무기를 던지고 항복한 자들입니다.”

글 이문열

큰바람 불고 구름 일더니 >

-

횡설수설

구독

-

컬처연구소

구독

-

정치를 부탁해

구독

트렌드뉴스

-

1

최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다

-

2

나라 곳간지기에 與 4선 박홍근… ‘비명횡사’ 박용진 총리급 위촉

-

3

트럼프, 마두로때처럼 ‘親美 이란’ 노림수… 체제 전복도 언급

-

4

[단독]“거부도 못해” 요양병원 ‘콧줄 환자’ 8만명

-

5

[단독]靑 “김민기” vs 대법 “박순영”… 이번엔 대법관 인선 놓고 평행선

-

6

2월 27일 오후 3시 38분 트럼프 “에픽 퓨리를 승인한다. 중단은 없다”

-

7

드론 수백대 줄지어…이란, 무기 터널 공개 ‘전쟁 능력’ 과시

-

8

돼지수육 본 김 여사 “밥 안 주시나요?”…싱가포르서 제주 음식 ‘감탄’

-

9

‘알바는 퇴직금 없다’는 거짓말… 1년간 주 15시간 근무 땐 보장

-

10

[오늘의 운세/3월 3일]

-

1

트럼프, 하메네이 제거… 더 거칠어진 ‘힘의 질서’

-

2

드론 수백대 줄지어…이란, 무기 터널 공개 ‘전쟁 능력’ 과시

-

3

‘까불면 다친다’ 또 목격한 김정은… 核보유 더 집착 가능성

-

4

李 “집 팔기 싫다면 두라, 이익-손실 정부가 정해”

-

5

[김승련 칼럼]장동혁-한동훈, 알고 보면 운명공동체

-

6

기획예산처 장관 박홍근 지명…‘이화영 변호인’ 정일연, 권익위원장

-

7

[사설]‘사법개혁 3법’ 통과… 법집행자들의 良識으로 부작용 줄여야

-

8

“日 국민 대부분은 韓에 ‘과거사’ 사과 당연하다고 생각”

-

9

최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다

-

10

순방 가서도 ‘부동산’…李 “韓 집값 걱정? 고민 않도록 하겠다”

트렌드뉴스

-

1

최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다

-

2

나라 곳간지기에 與 4선 박홍근… ‘비명횡사’ 박용진 총리급 위촉

-

3

트럼프, 마두로때처럼 ‘親美 이란’ 노림수… 체제 전복도 언급

-

4

[단독]“거부도 못해” 요양병원 ‘콧줄 환자’ 8만명

-

5

[단독]靑 “김민기” vs 대법 “박순영”… 이번엔 대법관 인선 놓고 평행선

-

6

2월 27일 오후 3시 38분 트럼프 “에픽 퓨리를 승인한다. 중단은 없다”

-

7

드론 수백대 줄지어…이란, 무기 터널 공개 ‘전쟁 능력’ 과시

-

8

돼지수육 본 김 여사 “밥 안 주시나요?”…싱가포르서 제주 음식 ‘감탄’

-

9

‘알바는 퇴직금 없다’는 거짓말… 1년간 주 15시간 근무 땐 보장

-

10

[오늘의 운세/3월 3일]

-

1

트럼프, 하메네이 제거… 더 거칠어진 ‘힘의 질서’

-

2

드론 수백대 줄지어…이란, 무기 터널 공개 ‘전쟁 능력’ 과시

-

3

‘까불면 다친다’ 또 목격한 김정은… 核보유 더 집착 가능성

-

4

李 “집 팔기 싫다면 두라, 이익-손실 정부가 정해”

-

5

[김승련 칼럼]장동혁-한동훈, 알고 보면 운명공동체

-

6

기획예산처 장관 박홍근 지명…‘이화영 변호인’ 정일연, 권익위원장

-

7

[사설]‘사법개혁 3법’ 통과… 법집행자들의 良識으로 부작용 줄여야

-

8

“日 국민 대부분은 韓에 ‘과거사’ 사과 당연하다고 생각”

-

9

최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다

-

10

순방 가서도 ‘부동산’…李 “韓 집값 걱정? 고민 않도록 하겠다”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[소설]큰바람 불고 구름 일더니卷六.동트기 전](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![세계 주요 상장사의 ‘큰손’… ‘ETF 제국’ 블랙록 수장[이준일의 세상을 바꾼 금융인들]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133448919.4.thumb.jpg)

댓글 0