공유하기

‘카누 여제’ 이순자 “순자의 전성시대, 막 내릴 때 됐지만…”

- 동아일보

-

입력 2012년 11월 9일 03시 00분

글자크기 설정

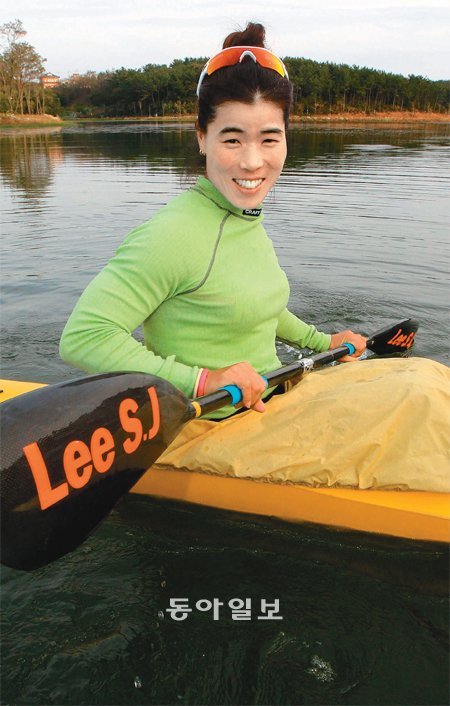

전국체전 13년 연속 우승 아쉽게 놓치고도 활짝 웃는 ‘카누 여제’ 이순자

“와∼.”

지난달 13일 전국체육대회 카누 경기가 열렸던 대구 금호강. 아무도 예상하지 못했던 8레인 선수의 뱃머리가 가장 먼저 결승선을 통과했다. 카누 관계자들의 눈이 휘둥그레졌다. “순자의 시대가 끝났군.” 여기저기서 탄식이 흘러나왔다. “언니가 13연패했어야 했는데….” 간간히 눈물을 훔치는 이도 있었다. 그때 다부진 팔 근육을 가진 전 챔피언이 배에서 내렸다. ‘카누 여제’ 이순자(34·전북도체육회)였다. 그을린 얼굴엔 옅은 미소가 번졌다. 금메달을 목에 건 이혜란(21·부여군청)은 눈물을 흘리며 말을 잇지 못했다. “순자 언니는 제 우상인데…. 이런 날이 올 줄 몰랐어요.” 이순자는 후배의 어깨를 다독였다.

○ “이제야 카누를 즐길 수 있을 것 같다”

이순자는 사진 촬영을 위해 ‘보물 1호’ 카누를 창고에서 꺼냈다. 후배에게 선물 받아 3년째 타고 있는 빛바랜 노란색 카누였다. 그는 “그래도 7년이나 탔던 예전 배보다는 낫다”며 밝게 웃었다.

저수지 곳곳에는 수초가 떠다녔다. 경기장마다 물의 무게 차를 느낀다는 카누 선수에게 좋은 훈련 조건은 아니었다. 이순자는 “원래 훈련장은 저수지 건너편이었는데 땅 주인에게 쫓겨나 이쪽으로 옮겼다. 오히려 이런 환경이 강한 나를 만들었다”고 했다.

전국체육대회 당시에도 수초가 말썽이었다. 이순자는 “뱃머리 근처의 수초를 치우느라 스타트에 집중을 못했다”고 했다. 카누 500m는 120피치(패들 젓기) 안팎에 승부가 갈린다. 한 번만 호흡이 어긋나도 금세 순위가 바뀐다. 그날도 막판 뒤집기를 노렸지만 스퍼트가 늦었다. 선두와는 0.34초 차. 12년을 지켜온 정상에서 내려오는 데는 2분(1분59초64)이 채 걸리지 않았다. 이순자는 패배를 깨끗이 인정했다.

이순자의 키는 159cm에 불과하다. 패들을 저을 때 큰 힘이 필요한 카누 선수의 체격과는 거리가 멀다. 그러나 최덕량 전 전북체고 감독은 그의 팔 근력을 보고 ‘재목’임을 알아챘다. 물을 무서워하던 이순자에게 카누는 쉬운 종목이 아니었다. 동기 4명 가운데서 늘 꼴찌였다. 그래도 체력엔 자신이 있었다. “천 번은 빠져야 잘 탈 수 있다”는 선배의 말에 자극받아 일부러 배를 뒤집은 적도 있다. 그는 패들을 잡은 지 1년 반 만에 전국체전 2위에 올랐다. 주위의 반응은 냉랭했다. 한 지도자는 “키도 똥자루만 한데 잠깐 반짝하고 말겠지”라며 코웃음을 쳤다. 이순자는 아랑곳 않고 다시 패들을 잡았다. 카누를 시작한 지 2년 만에 그는 가슴에 태극마크를 달았다.

성인 무대에서도 그의 적수는 없었다. 2006년 도하 아시아경기 카누 페어 종목에서 동메달을 딴 데 이어 2008년 베이징 올림픽에선 한국 선수로는 처음으로 자력으로 출전권을 따냈다. 30년 한국 카누 역사의 큰 경사였다.

○ “나는 항상 잘했지만 아직도 나를 넘어야 한다”

이순자에게 ‘세계의 벽’은 높았다. 베이징 올림픽에서 조별예선 최하위에 그쳤다. 그는 “19년 동안 카누를 탔지만 세계 정상급 선수들에겐 여전히 5초가량 뒤진다. 이를 줄이지 못한 게 가장 아쉽다”고 했다. 송준영 전북도체육회 감독은 “더 성장할 수 있는 선수이지만 연맹의 지원이 부족했다”고 했다. 그 사이 한국 카누는 뒤로 달렸다. 아시아에서도 4, 5위권으로 처졌다.

이순자는 지난해 서른셋의 나이로 한국기록(1분54초63)을 다시 썼다. ‘누군가를 이기려면 나 자신부터 이기자’는 다짐 덕분이었다. 은파저수지에 노을이 내려앉을 무렵, 그에게 슬며시 은퇴 시기를 물었다. “‘언제까지 하겠다’고 생각하면 운동이 너무 지루해져요. 한 해씩 목표를 좇다 보면 앞으로 10년은 거뜬하지 않을까요.” ‘순자의 전성시대’는 아직 끝나지 않았다.

대구·군산=박성민 기자 min@donga.com

트렌드뉴스

-

1

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

2

‘서울대’ 이부진 아들 “3년간 스마트폰-게임과 단절하라” 공부법 강의

-

3

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

4

운전 중 ‘미상 물체’ 부딪혀 앞유리 파손…50대女 숨져

-

5

1983년 이후 최대 폭락…워시 쇼크에 오천피 붕괴-亞 ‘블랙 먼데이’

-

6

바닷가 인근 배수로서 실종된 20대 여성…18시간 만에 구조

-

7

[단독]‘국보’로 거듭난 日 배우 구로카와 소야…“올해 한국 작품 출연”

-

8

3선 도전 불가능한데…트럼프, 정치자금 5400억 원 모았다

-

9

영덕 풍력발전기 갑자기 쓰러져 도로 덮쳐…인명 피해 없어

-

10

李대통령, ‘골든’ 그래미 수상에 “K팝 역사 새로 썼다…뜨거운 축하”

-

1

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

2

집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”

-

3

오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”

-

4

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

5

국힘 “李, 호통 정치에 푹 빠진듯…분당 똘똘한 한채부터 팔라”

-

6

코스피, 장중 5000선 깨졌다…매도 사이드카 발동도

-

7

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

8

靑 “양도세 중과 유예 5월 9일 종료, 절대적으로 지켜져야”

-

9

장동혁 “‘한동훈 징계 잘못’ 수사로 밝혀지면 정치적 책임지겠다”

-

10

이언주, 정청래 면전서 “2,3인자가 대권욕망 표출…민주당 주류교체 시도”

트렌드뉴스

-

1

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

2

‘서울대’ 이부진 아들 “3년간 스마트폰-게임과 단절하라” 공부법 강의

-

3

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

4

운전 중 ‘미상 물체’ 부딪혀 앞유리 파손…50대女 숨져

-

5

1983년 이후 최대 폭락…워시 쇼크에 오천피 붕괴-亞 ‘블랙 먼데이’

-

6

바닷가 인근 배수로서 실종된 20대 여성…18시간 만에 구조

-

7

[단독]‘국보’로 거듭난 日 배우 구로카와 소야…“올해 한국 작품 출연”

-

8

3선 도전 불가능한데…트럼프, 정치자금 5400억 원 모았다

-

9

영덕 풍력발전기 갑자기 쓰러져 도로 덮쳐…인명 피해 없어

-

10

李대통령, ‘골든’ 그래미 수상에 “K팝 역사 새로 썼다…뜨거운 축하”

-

1

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

2

집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”

-

3

오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”

-

4

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

5

국힘 “李, 호통 정치에 푹 빠진듯…분당 똘똘한 한채부터 팔라”

-

6

코스피, 장중 5000선 깨졌다…매도 사이드카 발동도

-

7

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

8

靑 “양도세 중과 유예 5월 9일 종료, 절대적으로 지켜져야”

-

9

장동혁 “‘한동훈 징계 잘못’ 수사로 밝혀지면 정치적 책임지겠다”

-

10

이언주, 정청래 면전서 “2,3인자가 대권욕망 표출…민주당 주류교체 시도”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0