공유하기

[2010 밴쿠버 겨울패럴림픽]기적? 그것은 7년 투혼의 승리였다

- 동아일보

-

입력 2010년 3월 22일 03시 00분

글자크기 설정

휠체어컬링 은메달 쾌거

매일 운동장 30바퀴 강훈

“훈련하다 죽을것 같았다”

아쉽게 금메달을 놓쳤지만 그들은 울지 않았다. 빈자리를 찾기 힘든 관중석과 뜨거운 응원 열기. 비록 상대 팀 캐나다를 향한 것이었지만 언제 이런 관심을 받아본 적이 있던가. 눈물은 이미 너무 많이 흘렸다. 장애인이 되어 울었고, 장애인으로 살아가며 울었다. 처음 밟은 올림픽 무대에서 기적처럼 은메달을 딴 그들은 활짝 웃을 자격이 충분했다.

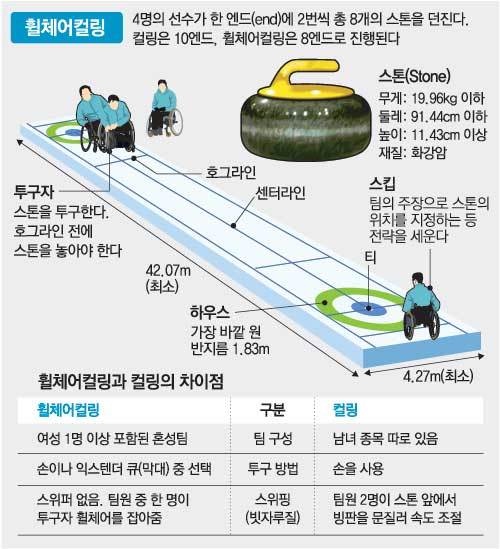

한국 휠체어컬링 대표팀이 2010년 밴쿠버 겨울장애인올림픽(패럴림픽)에서 준우승을 차지했다. 한국은 21일 밴쿠버 패럴림픽센터에서 열린 결승에서 홈팀이자 세계 최강인 캐나다에 7-8로 졌다. 열띤 경기장 분위기에 적응하지 못해 초반 대량 실점을 허용한 게 발목을 잡았다. 그러나 마지막까지 포기하지 않고 투혼을 불태운 한국 대표팀을 향해 캐나다 관중들도 아낌없는 박수를 보냈다. 이로써 한국은 2002년 솔트레이크시티 대회 알파인스키 한상민(하이원)에 이어 두 번째 패럴림픽 메달을 얻었다. 비장애인 겨울올림픽을 포함해 구기 종목에서 메달을 딴 것은 이번이 처음이다.

두 달 전인 1월 19일 춘천 의암빙상장. 선수들은 훈련에 한창이었다. 한쪽에 강미숙(42), 조양현(43), 김명진(39), 박길우(43)가, 다른 한쪽에 김우택 감독(46)과 주장 김학성(42)이 서 있었다. 선수들은 돌아가며 스톤을 던졌다. 김 감독은 눈으로 스톤의 방향을 주시한 채 스톱워치로 스톤이 멈출 때까지 시간을 측정했다. “12초5, 라인(방향) 좋아.” 김학성이 감독의 스톱워치를 힐끗 보더니 우렁차게 외쳤다.

▼ 산비탈서 굴러도 포기는 없었다, 우리는 국가대표니까… ▼

집에만 박혀 있던 울보

사고로 실의에 빠졌던 그들

운동 통해 다시 세상밖으로

김학성은 밴쿠버에서도 똑같이 소리를 질렀다. 그는 스킵이다. 감독은 정해진 작전 시간 외에는 지시를 할 수 없기 때문에 경기가 시작되면 사실상 그가 감독의 역할을 한다. 리드(강미숙)가 가장 먼저 스톤을 던져 경기의 판세를 정한다. 바둑의 포석과 같은 역할이다. 세컨드(조양현, 박길우)와 서드(김명진)는 상대방 스톤의 위치에 따라 전략을 달리한다. 마지막으로 등장하는 스킵의 손에 최종 득실점이 좌우된다.

매일 운동장을 30바퀴 이상 돌았다. 비 오는 날에는 실내체육관을 100바퀴 넘게 달렸다. 평지 훈련만으로는 부족하다고 판단한 김학성의 제안에 따라 치악산 구룡사 약수터까지 이어지는 4.2km 비탈길을 휠체어로 올랐다. 비장애인에게는 별것 아닌 코스지만 그들에게는 달랐다. 잠시 손에 힘이 빠졌다 싶으면 휠체어는 뒤로 굴렀다.

“죽을 것 같았지만 그만둔다는 말을 꺼낼 수 없었어요. 그 순간 국가대표 자격을 잃게 되니까요.”(김명진)

○ “가슴의 태극마크” 자부심으로 버텨

김학성은 1991년 산업재해로 척수장애 판정을 받았다. 예기치 못한 장애로 한동안 실의에 빠졌지만 스포츠를 통해 삶의 의미를 찾았다. 육상 투척과 농구선수로도 활약하는 그는 추락사고로 척추를 다친 조양현을 휠체어농구단에서 만났다. 둘은 지인을 통해 휠체어컬링을 접한 뒤 이 종목의 매력에 빠졌다. 2003년 팀 창단을 앞두고 함께할 다른 선수를 찾아 다녔다. 1990년 교통사고로 지체장애를 얻은 막내 김명진이 그해 합류했고 집에만 있던 강미숙도 1년에 걸친 김학성의 설득에 결국 마음을 열었다. 2002년 산업재해로 장애 판정을 받은 박길우는 다른 팀에서 활동하다 2008년 합류했다.

함께하는 시간이 늘수록 메달에 대한 자신감은 커졌다. 주위에서 큰 기대를 하지 않은 게 되레 의지를 북돋웠다. 패럴림픽을 준비하는 동안 그들은 천생 대한민국 국가대표였다.

“아내를 통해 딸이 아빠가 국가대표라고 자랑스러워 한다는 얘기를 들었다. 그 말을 떠올리면 힘이 솟았다.”(박길우)

“국가대표가 됐다는 소식에 어머니(77세)가 가장 좋아하셨다. ‘네가 올림픽 메달을 따야 내가 편히 죽을 수 있다’는 말씀도 하셨다.”(강미숙)

“다른 나라 대표팀에서도 보기 힘들 정도로 중증 장애를 가졌지만 대표 선수로 활약할 수 있다는 것에 벅찬 자부심을 느낀다.”(조양현)

“메달을 딸 것이라 기대했다. 운동에 전념하기 위해 술을 끊었지만 오늘은 누가 사주면 한잔하겠다. 후회는 없다. 동료들이 너무 고맙다.”(김학성)

휠체어의 기적을 보여준 태극전사 5명은 이번 은메달로 매월 45만 원의 연금을 받는다. 비장애인 올림픽 메달 연금과 같은 금액이다. 이명박 대통령은 이들에게 축전을 보내 “선수들이 보여준 승리를 위한 열정과 투지는 장애인은 물론 국민 모두에게 큰 감동을 안겨줬다”고 격려했다.

이승건 기자 why@donga.com

한우신 기자 hanwshin@donga.com

트렌드뉴스

-

1

하버드 의사가 실천하는 ‘뇌 노화 늦추는 6가지 습관’ [노화설계]

-

2

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

3

[단독]이혜훈 “장남 다자녀로 연대 입학”…당시 그런 전형 없었다

-

4

폐암 말기 환자가 40년 더 살았다…‘기적의 섬’ 어디?

-

5

“내가 불륜 피해자”…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

-

6

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

7

[단독]年수출 처음 일본 제쳤다…韓 1041조원 vs 日 1021조원

-

8

‘소득 있는 노인’ 노령연금 감액 안한다…월 519만원 미만 대상

-

9

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

10

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

3

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

4

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

5

장동혁 양지병원 입원…“단식 8일간 靑·여당 아무도 안왔다”

-

6

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

7

[단독]이혜훈 “장남 다자녀로 연대 입학”…당시 그런 전형 없었다

-

8

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

9

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

10

홍익표 “李대통령, 장동혁 대표 병문안 지시…쾌유 기원”

트렌드뉴스

-

1

하버드 의사가 실천하는 ‘뇌 노화 늦추는 6가지 습관’ [노화설계]

-

2

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

3

[단독]이혜훈 “장남 다자녀로 연대 입학”…당시 그런 전형 없었다

-

4

폐암 말기 환자가 40년 더 살았다…‘기적의 섬’ 어디?

-

5

“내가 불륜 피해자”…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

-

6

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

7

[단독]年수출 처음 일본 제쳤다…韓 1041조원 vs 日 1021조원

-

8

‘소득 있는 노인’ 노령연금 감액 안한다…월 519만원 미만 대상

-

9

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

10

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

3

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

4

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

5

장동혁 양지병원 입원…“단식 8일간 靑·여당 아무도 안왔다”

-

6

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

7

[단독]이혜훈 “장남 다자녀로 연대 입학”…당시 그런 전형 없었다

-

8

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

9

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

10

홍익표 “李대통령, 장동혁 대표 병문안 지시…쾌유 기원”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0