공유하기

한국 ‘메달편식’ 줄었다

-

입력 2008년 8월 23일 03시 02분

글자크기 설정

하지만 베이징 올림픽에서는 이런 불균형이 어느 정도 해소된 듯하다.

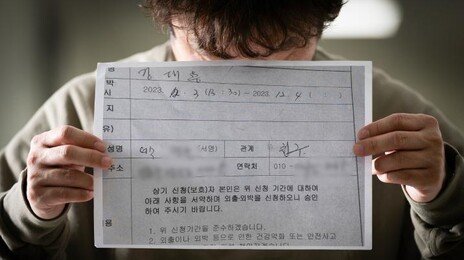

박태환은 수영 자유형 400m에서 금메달을 목에 걸었고 200m에서도 은메달을 추가했다. 한국은 물론 아시아인에게는 난공불락으로 여겨진 자유형에서 세계의 벽을 무너뜨리며 강렬한 인상을 남긴 것. 체조와 펜싱 등에서도 소중한 메달을 보탰다.

메달 색깔에 상관없이 시상식에서 환한 미소를 지은 태극 전사들의 표정도 달라진 시대 분위기를 반영했다.

전통적인 강세 종목 레슬링은 화려한 과거를 뒤로한 채 새로운 규칙 적응에 실패하며 이번 대회에서 32년 만에 노 골드의 수모를 안아야 했다.

4년마다 열리는 올림픽은 이처럼 종목마다 희비가 엇갈려 한국 스포츠의 현주소를 알리는 척도가 됐다.

한국이 광복 후 처음 올림픽에 출전한 1948년 런던 대회에서는 김성집이 역도에서 사상 첫 동메달을 땄고 안수안이 복싱에서 동메달을 보탰다. 역도와 복싱은 1952년 헬싱키 대회에 이어 1956년 멜버른 대회까지 3연속 동메달을 합작하며 초창기 한국 스포츠의 양대 산맥으로 군림했다.

1960년대부터는 레슬링, 유도 같은 격투기가 부상했다. 장창선은 1964년 도쿄 올림픽 레슬링에서 첫 은메달을 땄고 양정모는 1976년 몬트리올 올림픽 레슬링에서 첫 금메달을 한국에 안겼다.

1984년 로스앤젤레스 올림픽에서는 한국이 따낸 6개의 금메달 중 서향순이 양궁에서 딴 것을 제외한 5개가 격투기에서 나왔다. 김원기와 유인탁은 레슬링에서, 하형주와 안병근은 유도에서, 신준섭은 복싱에서 금메달을 거머쥐었다.

유도 레슬링 복싱 등의 강세 속에서 구기 종목의 선전이 시작된 것도 이때였다. 여자 농구는 로스앤젤레스 대회에서 한국 구기 종목 사상 첫 은메달을 땄고 1988년 서울 대회에서는 여자 핸드볼이 금빛 낭보를 전해 ‘우생순(우리 생애 최고의 순간)’의 시작을 알렸으며 유남규는 탁구 금메달을 차지했다.

1990년대 들어 저출산과 헝그리 정신의 퇴조 속에 복싱을 비롯한 격투기가 약세 조짐을 보였다. 반면 양궁은 신궁의 면모를 지키며 금메달 행진을 이어갔고 2000년 시드니 대회에서 정식종목으로 채택된 태권도는 금빛 레이스로 종주국의 자존심을 지켰다. 김영호는 시드니에서 아시아 최초로 펜싱 남자 플뢰레 금메달을 따냈는데 이는 열악한 국내 상황 속에서 이뤄낸 기적으로 평가된다.

올림픽 금메달의 숱한 감동 속에서 1992년 바르셀로나 올림픽 마라톤에서 맨 먼저 골인한 ‘몬주익의 영웅’ 황영조는 여전히 짜릿한 기억으로 남아 있다.

김종석 기자 kjs0123@donga.com