<84> 그림자의 의미

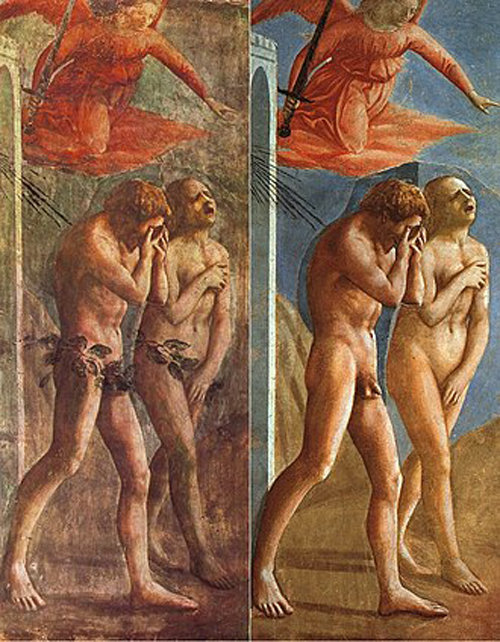

피렌체의 산타 마리아 델 카르미네 예배당에 그려진 마사초(Masaccio·1401∼1428)의 ‘낙원으로부터 추방’을 보라. 같은 소재를 그린 중세 시대 그림들에 비해, 마사초의 그림은 훨씬 더 깊은 정서적 울림을 준다. 거기에는 아담과 이브의 고통스러운 자세와 표정이 큰 역할을 한다.

그림자가 상징하는 인간적 번뇌는 원래 살던 에덴동산에서는 불필요했던 것. 이토록 통렬한 번뇌와 좌절은 낙원에서 추방된 존재에게나 어울리는 것이다. 이제 아담과 이브는 자기 운명을 받아들이고, 아이를 낳고 노동을 해야 한다.

먹고살기 위한 끝없는 노동의 시간, 출산과 육아로 인한 과로의 시간이 그들을 기다린다. 실로, 아침에 일어나 세수하고, 출근하고, 욕먹고, 욕하고, 퇴근하고, 장보고, 익히고, 먹고, 설거지하고, 청소하다 보면, 종일 일에 시달리고 있다는 느낌이 온다, 아주 둔중하게 온다. 둔기로 만든 죽비가 어깻죽지를 내려치듯이 온다. 인간으로 사는 것은 실로 개고생이로구나! 아담과 이브에게 노동과 출산과 육아는 축복이 아니라 형벌이었다.

그러나 이제 와서 에덴동산으로 되돌아갈 수는 없다. 이 속세에서 고된 노동을 통해 낙원은 아니더라도 낙원 비슷한 곳, 낙원 비슷한 곳은 아니더라도, 그나마 견딜 수 있는 삶의 터전을 가꾸어야 한다. 그것이 바로 인류의 숙명이자, 인류의 역사다.

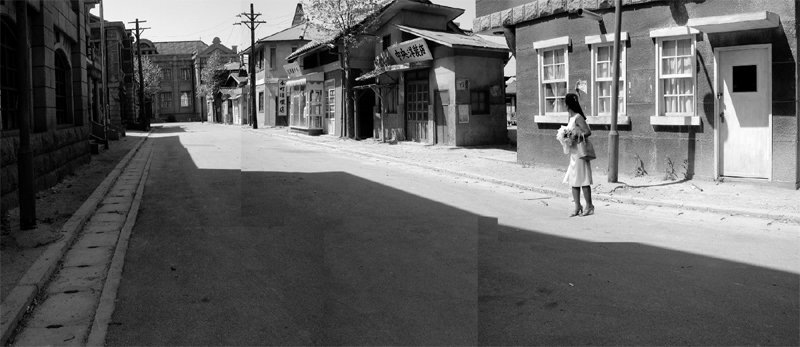

사진작가 강홍구는 바로 그러한 현대 한국의 모습을 수십 년간 집요하게 추적해 왔다. 그의 많은 작품 중에서 가장 흥미로운 것은 바로 드라마 세트 연작이다. 우연히 경기 의정부에 있는 드라마 세트장을 본 강홍구는 중얼거렸다. “물론 그 건물이 가짜 세트라는 것을 너무나 잘 알고 있었지만 이상한 기분이 들었다.”

나는 오랫동안 현대 한국의 제도들이 가건물 같다고 느껴 왔기 때문에, 강홍구가 찍은 드라마 세트장 속 가건물들은 현대 한국에 대한 더없이 적절한 비유로 보인다. 꼼꼼히 현대적 삶을 숙고할 시간과 여유가 없었기에 후다닥 빠른 속도로 가건물이나마 지었고, 거기서 현대성을 쟁취하기 위한 거대한 막장 드라마가 펼쳐졌다. 그것이 바로 한국 현대사다.

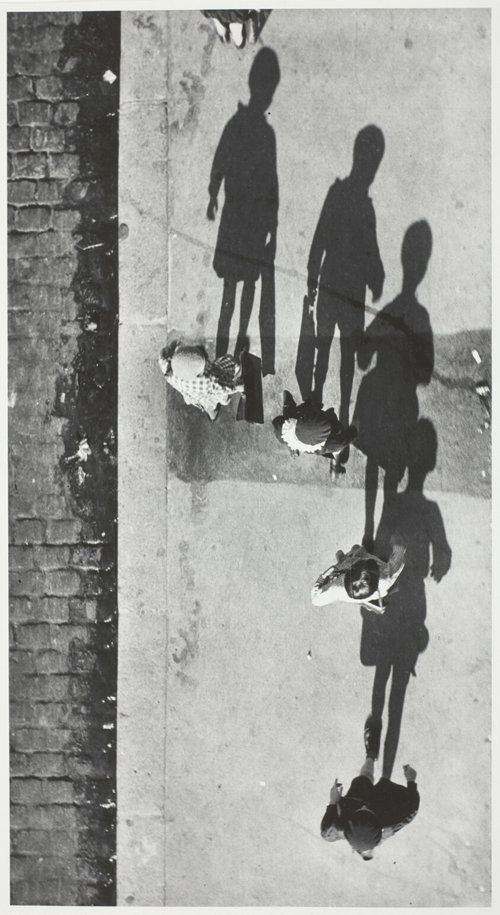

비약적인 경제 성장에도 불구하고 현대 한국의 모습이 가짜처럼 느껴진다면, 그것은 바로 그림자가 없기 때문이 아닐까. 경제 성장을 위해 삶을 단순화했을 때, 새 아파트를 짓기 위해 오랜 삶의 터전을 순식간에 철거했을 때, 도시의 전면에서 빈자들을 하루아침에 밀어냈을 때, 정치적 이유로 역사를 너무 단조롭게 서술했을 때, 경제 성장만을 성장의 거의 유일한 척도로 삼았을 때, 현대 한국의 그림자는 사라져 버린 것이 아닐까. 빛나지 않는다는 이유로 사회의 그림자를 철거했을 때, 한국은 뭔가 번쩍이는 가짜처럼 변한 게 아닐까.

김영민 서울대 정치외교학부 교수

김영민의 본다는 것은

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

어제의 프로야구

구독

-

고양이 눈

구독

-

오늘의 운세

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

檢, 金여사 디올백 확보… 실물 여부 등 확인

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

軍, 정보사 요원 신상 유출 수사…북으로 넘어갔을수도

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

오바마-미셸, 해리스 부통령 지지 선언…“대선 승리 위해 최선”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![“변기의 곡선미를 보라”… 더러운 것의 아름다움 찾아내기[김영민의 본다는 것은]](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/06/16/125459694.2.jpg)

![드라마 세트 같은 한국 고속성장, 그림자를 철거했다[김영민의 본다는 것은]](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/05/26/125121563.2.jpg)

![어떤 ‘정치의 새’를 불러들일 것인가[김영민의 본다는 것은]](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/05/05/124799314.2.jpg)

댓글 0