공유하기

6500년 전 황금인간의 ‘플렉스’[강인욱 세상만사의 기원]

- 동아일보

-

입력 2022년 2월 18일 03시 00분

글자크기 설정

포클레인 삽날 끝에 걸린 황금

불가리아라면 대부분 요구르트와 장수 음식, 그리고 TV 속 아름다운 자연 정도를 떠올릴 것 같다. 실제 러시아와 비슷한 슬라브계와 튀르크계가 연합해 만든 흑해 연안의 이 나라는 세계 4대 문명에 들지 않을뿐더러 스톤헨지 같은 유명한 유적도 없다.

휴양 도시인 바르나주의 주도 바르나는 불가리아에서도 특히 아름답기로 유명하다. 이 도시는 1949년에 소련 독재자 스탈린의 70회 생일을 맞아 ‘스탈린’으로 도시 이름이 바뀐 아픈 현대사도 품고 있다. 그리고 50년 전에는 세계 최초의 황금인간이 이곳에서 발견되면서 유명해졌다.

성기에도 황금 덮개 씌워

이 믿기 어려운 사실을 두고 고고학자들은 수십 년간 온갖 과학적 방법을 동원해 검증을 거듭했다. 하지만 결과는 한결같았다. 우리나라 강동구 암사동에서 빗살무늬 토기를 사용하던 6500년 전 불가리아에서는 이미 황금문화를 꽃피운 것이다.

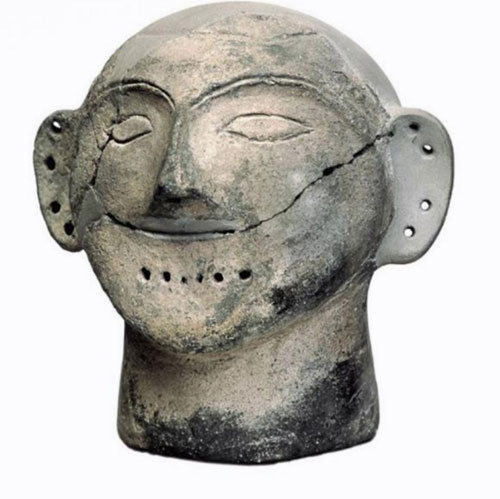

무덤 주인공이 생전 선택받은 삶을 살아왔음은 그 골격에서도 잘 드러난다. 당시 평균 연령은 28세 내외였고 평균 키는 남성 160cm, 여성 148cm에 불과했다. 하지만 이 황금인간은 키가 180cm가 넘고 나이도 50대에 가까웠다. 그리고 손에는 권력을 상징하는 황금으로 도금한 지휘봉을 들고 있었다. 이 황금인간 외에도 1kg에 가까운 황금을 넣은 무덤 3기가 더 발견됐다. 심지어 빈 무덤에 황금이 가득 찬 경우도 있었으니 황금은 당시 바르나의 지배계급들이 널리 사랑했던 아이템으로 보인다.

해상교역으로 쌓은 부

그렇다면 또 다른 의문이 든다. 과연 석기시대 도구를 사용하던 바르나 사람들은 도대체 어디서 황금 만드는 기술을 배웠던 걸까. 그리고 그 엄청난 비용은 어디에서 나온 것일까.

하지만 다른 신석기시대에서 황금이나 청동을 많이 만들지 못한 이유는 비용 때문이다. 광석을 채굴하고 높은 온도의 화덕에 필요한 연료 등에는 엄청난 비용이 든다. 그러니 고대 신석기시대인들이 황금이나 청동의 존재를 알고 있었다고 한들 쉽게 만들어내긴 어려웠던 것이다.

남는 것은 해골과 황금뿐

아마존의 제프 베이조스나 테슬라의 일론 머스크 같은 슈퍼리치들이 불로장생을 꿈꾸며 천문학적 돈을 투자하는 것도 같은 맥락이다. 영원히 부귀영화를 누리며 살고 싶은 인간의 욕망은 당연한 것이 아닌가.

하지만 남는 것은 해골뿐이다. 영원한 것은 황금이지 인간이 아니다. 우리가 아무리 노력하여 황금을 쌓아 놓은들 결국 우리는 한 줌의 재가 될 것이다. 운이 좋아 봐야 바르나의 황금인간처럼 우리가 걸친 황금이 미래 박물관의 전시품이 될 뿐이다. 우리에게 약속된 행복은 내 손에 걸친 황금이 아니라는 것이야말로 6500년 전 최초의 황금인간이 우리에게 주는 가르침이 아닐까.

강인욱 세상만사의 기원 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

청계천 옆 사진관

구독

-

사진기자의 사談진談

구독

-

기고

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

국힘 지지율 10%대 추락…TK서도 동률, 全연령대 민주 우위

-

2

김치통에 현금 2억, 안방엔 금두꺼비…고액체납자 은닉 재산 81억 압류

-

3

이부진, 아들 서울대 입학식 찾아 환한 미소…홍라희도 함께

-

4

안철수 “정원오, 고향 여수에 성동구 휴양시설 지어”…鄭측 “주민투표로 결정”

-

5

125억 테이블에 쫙…“센 만큼 가져가라” 통큰 성과급 쏜 中회사

-

6

한동훈 “백의종군 하라? 그분들, 尹이 보수 망칠때 뭐했나”

-

7

李 “인천공항서 지방공항 가려면 ‘김포’ 거쳐야…시간 너무 걸려”

-

8

기초과학 ‘칸막이’ 걷어내자… 지역 대학, 글로벌 R&D 거점 변신

-

9

”尹 무기징역 형량 가볍다“ 42%…“적절하다” 26%

-

10

한국인 3명 중 1명 아침 굶는데… ‘뼈 건강’엔 빨간불[노화설계]

-

1

국힘 지지율 10%대 추락…TK서도 동률, 全연령대 민주 우위

-

2

김정은 “한국 유화적 태도는 기만극…동족서 영원히 배제”

-

3

한미동맹 잇단 엇박자… 야외 기동훈련도 공개 이견

-

4

李 “北, 南에 매우 적대적 언사…오랜 감정 일순간에 없앨순 없어”

-

5

李 “저도 꽤 큰 개미였다…정치 그만두면 주식시장 복귀”

-

6

[송평인 칼럼]‘빙그레 엄벌’ 판사와 ‘울먹이는 앵그리버드’ 판사

-

7

‘판검사 최대 징역 10년’ 법왜곡죄 與주도 본회의 통과

-

8

李 “인천공항서 지방공항 가려면 ‘김포’ 거쳐야…시간 너무 걸려”

-

9

국힘 중진들 장동혁에 쓴소리…윤상현 “속죄 세리머니 필요”

-

10

서울 구청장 예비후보, 민주 35명 등록-국힘은 13명 그쳐

트렌드뉴스

-

1

국힘 지지율 10%대 추락…TK서도 동률, 全연령대 민주 우위

-

2

김치통에 현금 2억, 안방엔 금두꺼비…고액체납자 은닉 재산 81억 압류

-

3

이부진, 아들 서울대 입학식 찾아 환한 미소…홍라희도 함께

-

4

안철수 “정원오, 고향 여수에 성동구 휴양시설 지어”…鄭측 “주민투표로 결정”

-

5

125억 테이블에 쫙…“센 만큼 가져가라” 통큰 성과급 쏜 中회사

-

6

한동훈 “백의종군 하라? 그분들, 尹이 보수 망칠때 뭐했나”

-

7

李 “인천공항서 지방공항 가려면 ‘김포’ 거쳐야…시간 너무 걸려”

-

8

기초과학 ‘칸막이’ 걷어내자… 지역 대학, 글로벌 R&D 거점 변신

-

9

”尹 무기징역 형량 가볍다“ 42%…“적절하다” 26%

-

10

한국인 3명 중 1명 아침 굶는데… ‘뼈 건강’엔 빨간불[노화설계]

-

1

국힘 지지율 10%대 추락…TK서도 동률, 全연령대 민주 우위

-

2

김정은 “한국 유화적 태도는 기만극…동족서 영원히 배제”

-

3

한미동맹 잇단 엇박자… 야외 기동훈련도 공개 이견

-

4

李 “北, 南에 매우 적대적 언사…오랜 감정 일순간에 없앨순 없어”

-

5

李 “저도 꽤 큰 개미였다…정치 그만두면 주식시장 복귀”

-

6

[송평인 칼럼]‘빙그레 엄벌’ 판사와 ‘울먹이는 앵그리버드’ 판사

-

7

‘판검사 최대 징역 10년’ 법왜곡죄 與주도 본회의 통과

-

8

李 “인천공항서 지방공항 가려면 ‘김포’ 거쳐야…시간 너무 걸려”

-

9

국힘 중진들 장동혁에 쓴소리…윤상현 “속죄 세리머니 필요”

-

10

서울 구청장 예비후보, 민주 35명 등록-국힘은 13명 그쳐

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![약소국 설움 달래준 우크라 국민음식 ‘살로’[강인욱 세상만사의 기원]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2022/03/18/112388055.1.jpg)

댓글 0