공유하기

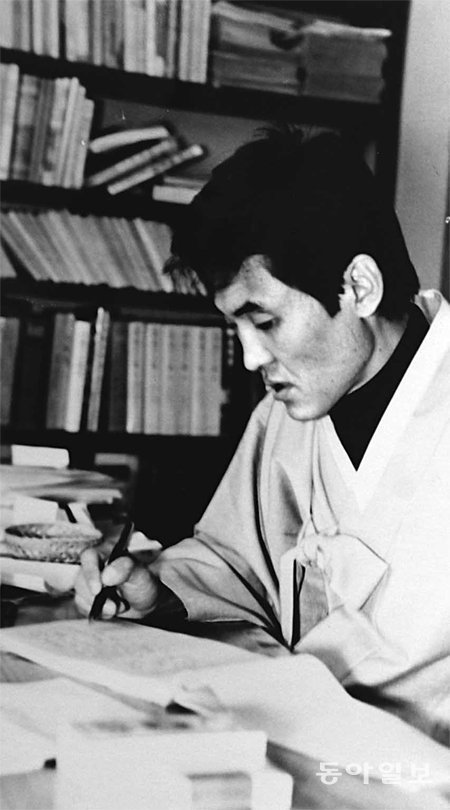

김지하, 감옥에서 꽃과 풀 보며 생명사상 깨쳐

- 동아일보

-

입력 2013년 8월 6일 03시 00분

글자크기 설정

[허문명 기자가 쓰는 ‘김지하와 그의 시대’]<84>생명

재판이 끝나자 책이 들어오기 시작했다. 김지하는 미친 듯이 책을 읽어댔다. 그는 “현재 내가 가진 지식의 거의가 그 무렵 수많은 독서의 결과”라고 말한다.

당시 주로 몰두한 책들은 생태학, 선불교, 테야르 드 샤르댕(프랑스의 가톨릭 사제이자 고생물학자였으나 진화론을 주장했다)의 사상 그리고 동학이었다. 자유로운 삶을 억압하는 것으로부터 해방을 꿈꾸었던 그는 감옥이라는 갇힌 공간에서 인간과 삶의 본질을 탐색하기 시작한다.

그의 말이다.

하지만 침묵과 절대고독이 지배하는 오랜 독방생활은 그에게 말할 수 없는 심적 고통을 가져다준다. 어느 날부터 벽면증을 앓기 시작한 것이다.

“대낮에 갑자기 네 벽이 좁혀 들어오고 천장이 내려오고 가슴이 꽉 막힌 듯 답답해서 꽥 소리 지르고 싶은 심한 충동에 사로잡혔다. 정신을 차리자 싶어 아무리 고개를 흔들어 대고 허벅지를 꼬집어봐도 마찬가지였다. 큰일이었다. 내 등 뒤 위쪽에는 텔레비전 모니터가 붙어 있어 중앙정보부와 보안과에서 일거수일투족을 스물네 시간 내내 지켜보고 있으니, 조금만 이상한 행동이나 못 견디겠다는 흉내라도 냈다 하면 곧바로 소위 ‘구월산’ ‘면도날’(김지하가 자신을 수사하던 수사관들에게 붙인 별명)이 득달같이 달려와 ‘김 선생! 이제 그만하고 나가시지! 각서 하나만 쓰면 되는 걸 뭘 그리 고집일까?’하고 꼬드길 텐데 말이다. 하지만 그럴 수(각서를 쓸 수)는 없는 일이었다. 무슨 (생각의) 결말이 나든 결말이 나야만 나의 태도에 전환이 있을 수 있는 것이었다. 그나마 천만다행인 것은 그 증세(벽면증)가 네댓새 간격을 두고 주기적으로 온다는 점이었다. 오는 시기를 예측할 수 있으니 그 고비만 잘 넘기면 네댓새는 괜찮았다. 그러나 근본적으로 무슨 방도를 내야지, 큰일 났다 싶어 매일 궁리를 해봤으나 별 뾰족한 수가 없었다.”

그러던 어느 날이었다. 마침 봄날이었다.

그날따라 그 개가죽나무가 유난히 푸르고 키가 크고 신기하게 보였다.

그날 김지하는 운동을 나갔다가 붉은 벽돌담 위에서 무엇인가를 발견했다. 담 위에 점. 점. 점. 점. 점. 점들이 찍혀 있어 자세히 보니 풀들이었다. 풀마다 조그맣고 노란 꽃망울들이 하나도 빠짐없이 다 달려 있는 게 아닌가.

김지하는 곧 방으로 돌아와 앉았다. 그러자 가슴 속 깊은 곳에서 어떤 큰 덩어리가 올라오는 것 같은 느낌이 들었다. 그는 자신도 모르게 엉엉 울기 시작했다. 두세 시간은 족히 울었을까, 우는 동안 내내 허공에서는 ‘생명! 생명! 생명!’ 하는 에코음이 계속 들려왔다고 한다. 당시를 회상하는 그의 말이다.

그는 감옥이라는 환경이 아니었다면 생명에 대한 본질적 천착은 없었다고 말한다. 출옥 후 5년이 지난 1985년 한 인터뷰에서 그는 당시 경험을 토대로 자신이 생명 사상의 씨앗을 갖게 된 배경에 대해 길게 이야기한 적이 있다. 인터뷰 내용은 그의 책 ‘남조선 뱃노래’에도 수록되어 있다. 다음은 책에 나오는 대목이다.

“내가 본래 생동하는 것, 역동하는 것, 뜀뛰는 것, 흐르는 것에 대한 추구가 강했다. 그런데 그런 것이 생각의 중심을 차지하게 된 것이 감방생활, 옥중생활의 경험이었다. 갇혀 있다는 것, 묶여 있다는 것, 그래서 자꾸 생각이 굳어지고 분해되어 버리는 것, 이런 것들은 실제로 한 인간의 파괴 과정이다. 감옥이란 게 괜히 있는 게 아니다. 20세기 문명과 문화를 자랑하는 인권을 소중히 여기는 이 시대에도 어째서 감옥이 위세를 떨치는지 한번 생각해볼 만하다. (감옥이란 것이) 수천 년 동안 있어 왔으면서도 아직도 대단한 위력을 갖는 이유는 그만큼 감옥이 사람에게 고통을 주면서 도둑놈이면 도둑질하고 싶어지는 그런 동기, 사상범이라면 자기의 일관된 신념, 자기 생명의 중심적 정신을 계속 유지하고 실현시키려는 그런 지향을 억제하고 파괴시키기 때문이다.”

그는 “감방 안에서는 무언가 막혀 있는 것, 제한돼 있는 것, 부서져 나가는 것, 해체되는 것을 느끼는 그 무엇이 있다”고 말한다. 그러니 남들이 대수롭지 않게 여기는 것들, 평소에는 허투루 지나치는 모든 것들에 주목하면서 예민한 촉수를 갖게 된다는 것이다. 다시 그의 말이다.

“예를 들어 봄날 철창 밖을 보면 민들레 씨가 씨를 퍼뜨리기 위해 하얗게 날아다니는 게 보인다. 하지만 그것은 괜히 날아다니는 게 아니지 않은가. 생명의 일정한 법칙에 따라 씨를 퍼뜨려 종자를 번식시키고 생명을 확대하기 위해 날아다는 것 아닌가. 이렇게 보면 내가 밖에 있는 사람들과 만나지 못하는 것, 원래 만나서 이야기하고 함께 생활하도록 되어 있는데 갇혀 있기 때문에 그럴 수 없는 것, 그것은 생명에 반(反)하는 것이다. 지금에 와서는 자유라는 말까지도 속임수의 말로 전락하고 정의라는 말조차도 이데올로기 수단이 되어 오히려 생명의 근원적인 활동을 제약하는 도구로 전락했는데 그런 것보다도 더 근원적인 그런 가치는 무엇이냐, 인간은 무엇 때문에 고통받는가. 그 고통을 넘어 무엇을 해방시켜야 하는가, 감옥에 오래 있다 보면 이런 근본적인 생각에 집중하게 된다.”

허문명 기자 angelhuh@donga.com

허문명기자가 쓰는 김지하와 그의 시대 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

횡설수설

구독

-

사설

구독

-

손효림의 베스트셀러 레시피

구독

트렌드뉴스

-

1

美, 최신예 미사일 ‘프리즘’ 이란서 처음 쐈다…“추종 불허 전력”

-

2

관절 연골 안써야 안닳는다? 되레 움직여야 회복돼[노화설계]

-

3

추미애 “공소청법, 제왕적 검찰총장 못 막아”…정부안에 반발

-

4

“우리 아들-딸 왜 죽어야하나” 항의…팔 부러진채 끌려나갔다

-

5

배현진 징계 효력 중지…“장동혁 지금이라도 반성하라”

-

6

[단독]주한미군 패트리엇 ‘오산기지’ 이동… 수송기도 배치

-

7

“이웃집이 이상했다”…문 열자 냉골 집에 쓰러진 모녀

-

8

[단독]“두건 쓴 무장경비대 길목마다 검문…택시로 20시간 달려 탈출”

-

9

체중 감량의 핵심은 ‘신진대사’…칼로리 소모 높이는 5가지 방법[바디플랜]

-

10

울릉도 갔던 박단, 경북대병원 응급실 출근… “애써보겠다”

-

1

[김순덕 칼럼]‘삼권장악 대통령’으로 역사에 기록될 텐가

-

2

배현진 징계 효력 중지…“장동혁 지금이라도 반성하라”

-

3

李 “주유소 휘발유 값 폭등…돈이 마귀라지만 너무 심해”

-

4

李 “‘다음은 北’ 이상한 소리하는 사람 있어…무슨 득 있나”

-

5

트럼프, 결국 ‘대리 지상전’…쿠르드 반군 “美요청에 이란 공격”

-

6

“우리 아들-딸 왜 죽어야하나” 항의…팔 부러진채 끌려나갔다

-

7

김어준에 발끈한 총리실…“중동 대책회의 없다고? 매일 챙겼다”

-

8

與 경남도지사 후보 김경수 단수 공천

-

9

국힘, 靑 앞서 의총…“李, 사법 악법 공포하면 역사 죄인될 것”

-

10

[단독]한미, 주한미군 무기 중동으로 차출 협의

트렌드뉴스

-

1

美, 최신예 미사일 ‘프리즘’ 이란서 처음 쐈다…“추종 불허 전력”

-

2

관절 연골 안써야 안닳는다? 되레 움직여야 회복돼[노화설계]

-

3

추미애 “공소청법, 제왕적 검찰총장 못 막아”…정부안에 반발

-

4

“우리 아들-딸 왜 죽어야하나” 항의…팔 부러진채 끌려나갔다

-

5

배현진 징계 효력 중지…“장동혁 지금이라도 반성하라”

-

6

[단독]주한미군 패트리엇 ‘오산기지’ 이동… 수송기도 배치

-

7

“이웃집이 이상했다”…문 열자 냉골 집에 쓰러진 모녀

-

8

[단독]“두건 쓴 무장경비대 길목마다 검문…택시로 20시간 달려 탈출”

-

9

체중 감량의 핵심은 ‘신진대사’…칼로리 소모 높이는 5가지 방법[바디플랜]

-

10

울릉도 갔던 박단, 경북대병원 응급실 출근… “애써보겠다”

-

1

[김순덕 칼럼]‘삼권장악 대통령’으로 역사에 기록될 텐가

-

2

배현진 징계 효력 중지…“장동혁 지금이라도 반성하라”

-

3

李 “주유소 휘발유 값 폭등…돈이 마귀라지만 너무 심해”

-

4

李 “‘다음은 北’ 이상한 소리하는 사람 있어…무슨 득 있나”

-

5

트럼프, 결국 ‘대리 지상전’…쿠르드 반군 “美요청에 이란 공격”

-

6

“우리 아들-딸 왜 죽어야하나” 항의…팔 부러진채 끌려나갔다

-

7

김어준에 발끈한 총리실…“중동 대책회의 없다고? 매일 챙겼다”

-

8

與 경남도지사 후보 김경수 단수 공천

-

9

국힘, 靑 앞서 의총…“李, 사법 악법 공포하면 역사 죄인될 것”

-

10

[단독]한미, 주한미군 무기 중동으로 차출 협의

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[사설]“李에 돈 안 줘” 김성태 새 녹취… 사실 여부 철저히 밝혀야](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133358945.1.thumb.jpg)

![[사설]임금협상 원청과 하자는 하청노조… ‘무리한 떼쓰기’ 안 된다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133440177.1.thumb.png)

댓글 0