배석자들에 따르면 현 장관의 오랜 지인인 캠벨은 “한미 양국이 어떤 대북정책을 펴야 하느냐”고 조언을 구했다. 약 5초 동안 말없이 생각에 잠긴 현 장관은 “전략적으로 인내(strategic patience)하고 압박(pressure)해야 한다”고 답했다. 캠벨은 눈을 크게 뜨면서 “참 좋은 아이디어다. 미안하지만 당신을 인용하지 않고 그 단어들을 사용할 수 있겠느냐”고 물었다. 오바마 행정부의 대북정책 브랜드인 ‘전략적 인내’는 이렇게 시작됐다.

강대국과 약소국 간의 ‘비대칭동맹’인 한미동맹 역사 속에서 출범 2년 차 이명박 정부가 1년 차 오바마 행정부를 상대했던 당시는 한국 대미외교의 ‘상대적 자율성’이 컸던 시기였다. 미국 측은 중요 사안에 한국 측의 의견을 물었다. 오바마 대통령과 이명박 대통령 간 소통도 긴밀했다.

중국 지도부에 “북한의 태도를 바꿔 달라”고 요청했지만 선의(善意)에 기댈 뿐이었다. 워싱턴 특파원 시절인 2014년 현지에서 만난 미국 고위 당국자는 “중국이 싫어하는 것을 들고 협박이라도 해야 하는 것 아니냐”는 질문에 “북한 문제로 중국과 마찰을 빚을 생각이 없다”고 잘라 말했다. 오바마 행정부는 2기 들어 “한국이 나서서 어떻게 좀 해보라”고 등을 떠밀었지만 박근혜 정부는 ‘통일대박’과 ‘동북아 평화구상’이라는 장밋빛 청사진만 내걸고 사실상 아무 일도 하지 않았다.

최근 우리는 오바마와 너무도 다른 도널드 트럼프 대통령의 대북정책 스타일을 직접 목격하고 있다. 북한 문제는 시리아 내전과 이슬람국가(IS) 퇴치만큼 ‘시급하고 중요한’ 문제로 취급되고 있다. 트럼프가 북한에 선수(先手)를 치며 말과 행동으로 압박하자 ‘미국발 4월 위기설’이 돌았다.

태양절을 맞아 전략도발 축포를 쏘려던 김정은은 핵 추진 칼빈슨 항모전단을 앞세운 미국의 ‘선제적 억지’에 눌린 형국이다. 트럼프의 당근(환율조작국 미지정)과 채찍(북한 선제타격 위협)에 시진핑(習近平) 중국 국가주석도 대북 압박에 동참하고 있다. 최근 발표된 트럼프 대북정책 브랜드인 ‘최고의 압박과 개입(Maximum Pressure and Engagement)’에는 8년 전 생략된 ‘압박’이 포함됐다. 북한을 극한으로 압박한 뒤 태도변화 조짐이 보이면 과감히 대화하겠다는 뜻으로 읽힌다.

신석호 국제부장 kyle@donga.com

오늘과 내일

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

횡설수설

구독

-

어제의 프로야구

구독

-

나민애의 시가 깃든 삶

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

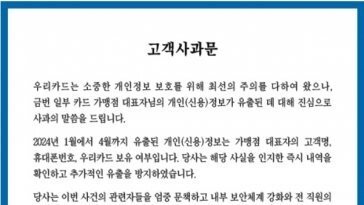

우리카드, 가맹점 대표자 개인정보 7만5000건 유출…공식 사과

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

與 싱크탱크 ‘여연’까지 내분… 원장 퇴진 요구

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

![“연봉 251만 달러, CEO 삼고초려는 기본”… 전세계 AI 인재 확보 비상 [글로벌 포커스]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124678337.1.thumb.jpg)

![[오늘과 내일/장원재]햄버거만 사러 갔다 세트를 들고 나온 이유](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/04/26/124677783.1.png)

![[오늘과 내일/김재영]‘AI 3대 강국’ 외치더니 패싱당한 한국](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/04/25/124661806.2.jpg)

![[오늘과 내일/김창덕]본사도 점주도 원치 않는 가맹사업법 개정안](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/04/24/124642043.2.png)

댓글 0