공유하기

[소설]큰바람 불고 구름 일더니<419>卷五.밀물과 썰물

-

입력 2005년 3월 30일 18시 34분

글자크기 설정

장이가 그렇게 맞받아치자 진여는 그 자리에서 벌겋게 달아올랐다. 금방이라도 불길이 쏟아질 듯한 눈길로 장이를 노려보며 소리쳤다.

“저 머리 없는 귀신이 아직도 구천(九泉)에 들지 못해 발악이구나. 오늘은 곁에 있는 더벅머리 서생 놈과 나란히 네 가야할 곳으로 보내주마!”

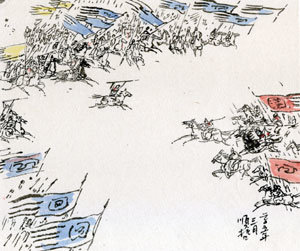

그리고는 손짓을 해 크게 깃발을 흔들고 북을 울리게 했다. 거기 따라 조나라 장졸들이 진채에서 쏟아져 나오자 장이도 맡아있던 한군을 이끌고 마주쳐나갔다. 그렇게 되니 대장군인 한신이 끼어들 틈도 없이 한(漢) 조(趙) 양군의 싸움이 어우러졌다.

한쪽은 세력만 믿고 밀어붙이고 다른 한쪽은 먹은 마음이 있어 앙버티는 형국이라 처음부터 어림없어 보이던 싸움은 뜻밖으로 치열해졌다. 적 20만에 겨우 2만으로 맞서고 있었지만 그래도 한군(漢軍)은 제법 밀고 밀리는 형세를 보이며 한식경이 넘게 버텨냈다.

하지만 아무래도 한군은 머릿수가 모자라도 너무 모자랐다. 하나가 열을 당해내야 하는데 ,그나마 밝은 낮에 들판에서 정면으로 맞붙었으니 오래 버텨낼 수가 없었다. 점차 밀려 조나라 대군에게 에워싸이는 형국으로 변해갈 무렵, 홀연 후진(後陣)에서 붉은 깃발이 높이 오르고, 한나라 장수들이 저마다 이끌고 있는 군사들에게 소리쳤다.

“모두 물러나 저기 보이는 저 붉은 기를 따라 가라. 거기 가면 우리 편 대군이 철통같은 진세를 펼쳐놓고 우리를 기다릴 것이다!”

새벽에 길 나설 때 한신이 미리 일러준 대로였다. 한신도 그런 장졸들의 앞머리에 서서 말 배를 박차며 달아나기 시작했다. 뒤쫓는 조나라 군사들이 보기에는 한군이 싸움에 져서 여지없이 무너지는 것같이 보였다. 그렇지만 실은 싸움터를 바꾸고 있는 것에 지나지 않았다.

미리 와있던 길라잡이가 한신의 중군(中軍)을 이끌고 간 곳은 조나라 진채에서 두어 각(刻) 거리에 있는 저수((저,지,치)水)가였다. 대군이 부딪혀 볼만한 벌판이었는데, 한신이 시킨 대로 깊고 넓은 강물을 등지고 있었다. 새벽에 그곳에 이르러 엉성한 진채를 얽어놓고 빈둥대던 한군 별대(別隊) 1만이 놀라 한신을 맞았다.

“적이 왔다. 모두 나와 적을 맞으라!”

한신이 말에서 내리지도 않고 그들을 향해 그렇게 외친 뒤, 다시 돌아서서 소리를 높였다.

글 이문열

큰바람 불고 구름 일더니 >

-

오늘과 내일

구독

-

이용재의 식사의 窓

구독

-

이기진의 만만한 과학

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[소설]큰바람 불고 구름 일더니卷五.밀물과 썰물](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0