2017년 6월 27일 화요일 비. 예술적 시련.

#254 Tarkovsky Quartet ‘Nuit Blanche’ (2017년)

우리 팀 베이시스트의 돌연 탈퇴? 딸랑 한 곡 쓴 뒤 찾아온 기나긴 창작의 고통, 그리고 절필? 아니다. 러시아 감독 안드레이 타르콥스키(1932∼1986)의 대작 예술영화 ‘희생’을 졸지 않고 보아낸 것이다.

제대 뒤 한량 시절. 그날따라 매일 자던 낮잠마저 걸렀으니 오후 11시란 내게 거의 오밤중이었다. 운명처럼 그때 그 작품을 만난 것이다. 이리저리 돌리던 TV 채널을 13번(EBS)으로 맞춘 순간 스크린에 나타난 장엄한 거목의 이미지. ‘희생’이라는 숭고한 타이틀. 감독 이름도 타르콥스키라니. 못해도 차이콥스키나 쇼스타코비치 정도는 돼보였다. 확실히 뭔가가 있어 보였다. ‘맞아. 이거 되게 명작이라고 들은 듯….’

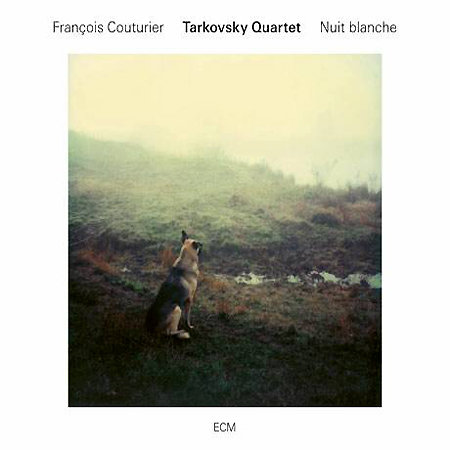

타르콥스키 콰르텟이 신작 ‘Nuit Blanche’(백야·사진)를 냈다. 팀의 구심점은 프랑스 피아니스트 프랑수아 쿠튀리에. ‘Nostalghia: Song for Tarkovsky’(2006년)부터 그는 타르콥스키의 영화들에서 영감을 받아 연작을 발표했다. 첼로(안야 레흐너), 소프라노 색소폰(장마르크 라르셰), 아코디언(장루이 마티니에)이 가세했다.

이들의 음악은 양극단을 오간다. 홀수 박자(9박, 17박)와 불협화음을 활용한 불편한 기괴함, 아코디언 첼로 색소폰의 목가적 선율을 극대화한 예쁘장한 고즈넉함. 타르콥스키의 미학에 청각적으로 근접한다.

그의 영화를 좀 좋아하게 된 건 ‘EBS 대첩’ 1년 뒤. 타르콥스키 회고전에서 본 ‘솔라리스’를 통해서다. 우주정거장 안에서 철학적 토론으로 기나긴 시간을 보내는 영화. 가장 지루하고 현학적인 뱀파이어 영화로 꼽히는 ‘어딕션’의 SF 버전 확장판 같았지만 뭔가 매력적이었다.

여전히 숨이 막힌다. 근데 그 기괴함, 질식되는 느낌이 좋다. 예쁘장한 것만 아름다운 건 아닌가 보다.

임희윤 기자 imi@donga.com

임희윤 기자의 싱글노트

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

내가 만난 名문장

구독

-

이세형의 더 가까이 중동

구독

-

김동엽의 금퇴 이야기

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

“AI 생태계서 고립된 中… 美보다 5 10년 뒤처져”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

10년 내다본 印尼 팜유사업, 원자재값 급등속 ‘결실’

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

美LA서 40세 한인, 경찰총격에 사망… “과잉진압” 의혹

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[임희윤 기자의 싱글노트]아우스게일, 아이슬란드의 빙원으로 날 이끌다](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2017/07/20/85439086.2.jpg)

![[임희윤 기자의 싱글노트]타르콥스키가 내게 준 ‘시련’](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2017/07/05/85203220.1.jpg)

![[임희윤 기자의 싱글노트]USB음반 ‘권지용’의 또 다른 메시지](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2017/06/21/84981899.1.jpg)

댓글 0