우리 문화 지적도를 그려보는

일민미술관 ‘격물치지(格物致知)’전

8월 22일까지

11명의 사진가 ‘한국美의 정체성’ 모색

1000여 컷은 책으로… 그중 180여컷 전시

넉넉한 경관 속 ‘진짜 나’를 찾는 시간…

전시장에 걸린 사진들은 관광포스터나 엽서에서 흔히 보던 분칠한 모습과 달리 맨얼굴처럼 자연스럽고 단아하다. 서울 종로구 세종로 일민미술관에서 8월 22일까지 열리는 ‘격물치지(格物致知)’전. 이 땅의 전통경관과 문화를 소재로 한 사진을 모았다. ‘한국 하면 떠오르는 이미지나 이상적 아름다움은 무엇일까’라는 궁금증을 바탕으로 11명의 사진가가 8개월 동안 발품을 팔아가며 우리 선조들이 추구한 문화 지적도를 되살리고자 했다.

‘전통문화경관’을 화두로 삼은 전시의 핵심은 한국미의 정체성을 성찰하는 동시에 문화를 통해 오늘의 역사를 기록하는 것. 일민문화재단이 우리 시대의 사진자료를 구축하기 위해 ‘일민시각문화’의 다섯 번째 시리즈로 펴낸 책 ‘격물치지’와 연계해 마련했다. 유무형의 지역 경관과 문화재, 풍속 등을 집중적으로 살펴볼 수 있는 기회다. 월요일 휴관. 무료. 02-2020-2060

이번 전시는 경주 등 특정 지역이 아니라 전국에 흩어진 경관과 문화재, 풍속과 기물을 총체적으로 부감한 점에서 의미가 있다. 구성수 강제욱 고정남 금혜원 김규식 박정훈 박형근 박호상 오석근 이재훈 장용근 씨가 촬영한 7000여 장의 사진 중 1000여 컷을 책에 담았고 이 중 180여 작품을 1∼3층 전시장에서 선보였다. 산업화의 속도전을 거치며 전통문화경관이 온전히 남은 곳이 드물지만 변화하는 모습조차 현실에 대한 정직한 기록이란 점에서 내치지 않았다.

웅장한 방어용 공간이라기보다, 온화한 자연과 한 몸으로 어우러지는 한국의 산성을 주목한 금혜원 씨. 산성을 찾아다니면서 한국의 지형미에서 아름다움을 새삼스럽게 발견했다. 그는 “담양의 금성산성, 단양의 온달산성 등은 사진으로 보는 것보다 직접 가봐야 그 아름다움을 느낄 수 있는 곳”이라고 소개했다.

한국미가 무엇인가를 찾기 위한 이번 전시는 ‘완성’이 아니라 ‘토대’일 뿐이다. 단순히 과거를 돌아보자는 것이 아니라 미래의 나아갈 길을 가늠하기 위한 작업이기 때문이다. 일민미술관 김태령 관장은 “책과 전시를 통해 한국미의 이상적 이미지를 어렴풋하게라도 읽어낼 수 있으리란 희망을 갖고 시작한 프로젝트”라며 “이런 시도를 한국미의 정체성에 대한 하나의 제안처럼 받아들이면 좋겠다”고 말했다.

그런 점에서 우리의 정신적 모습의 표상인 향교와 사찰을 기록한 박정훈 씨의 말은 새겨볼 만하다.

“처음 시작할 때는 한국적인 것을 찾으려 했으나 작업과정에서 우리가 한국적인 것으로 생각하는 것이 무엇인가에 대한 질문으로 옮겨갔다. 여러 곳을 다녀 보니 내게는 동네 뒷산이 가장 아름답게 느껴졌다. 한국미를 발견하기 위해 멀리 가기보다 자기가 서 있는 곳에서 눈을 조금만 돌려보자. 그곳에 아름다움은 숨겨져 있다.”

사진가들의 렌즈로 포착해낸 속 깊은 아름다움, 일부러 뽐내지 않은 순후한 전통경관이 우리에게 ‘보는 방법’을 일깨워준다. 문화의 유전자를 찾아보는 전시인 만큼 찬찬히 감상할수록 더욱 많은 것이 보인다.

미술 & 소통

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

정용관 칼럼

구독

-

사설

구독

-

세종팀의 정책워치

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

“연설 구호 아닌 속마음 들여다봐”…연애 리얼리티 같은 벨기에의 정치연대 TV쇼

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“이정재 믿고 손잡았는데”…소송 당한 ‘재벌집 막내아들’ 제작사 대표 반박

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

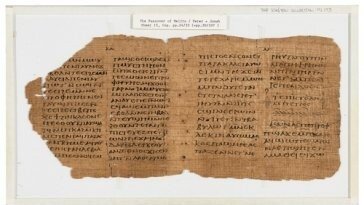

1500년전 이집트 성경 사본 경매 나온다…“예상 낙찰가 53억원”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[미술 & 소통]눈길 잡는 디자인 가구전… 모델하우스에 온 듯](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0