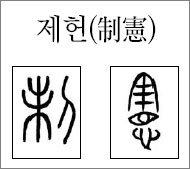

制는 소전체에서 末(끝 말)과 刀(칼 도)로 이루어져, 칼로 나뭇가지를 정리하는 모습을 그렸다. 나뭇가지의 끝을 형상화한 末이 조금 변해 지금의 형체로 고정되었다. 그래서 制는 나뭇가지를 ‘자르다’가 원래 뜻이었는데 이후 ‘자르다’는 일반적인 의미로 확대되었다.

옷감을 마름질하고 통나무를 자르는 것은 옷이나 기물을 만들기 위한 준비작업이다. 그래서 制에는 다시 制作(제작)이라는 뜻이 담기게 되었다. 다만 衣食住(의식주)에서 衣가 처음 놓이는 것처럼 옷 만들기는 대단히 중요한 일이었기에 옷을 만들기 위한 옷감의 마름질을 나타낼 때에는 衣를 더한 製를 만들어 따로 표현했다.

製와 같은 의미의 글자로 裁도 만들어졌는데 裁는 의미부인 衣(옷 의)와 戈(창 과)와 소리부인 才(재주 재)가 합쳐져 이루어진 글자이다. 戈는 칼을 상징하여 裁는 裁斷(재단)에서와 같이 ‘옷(衣)을 만들기 위해 칼(戈)로 마름질 함’을 뜻한다.

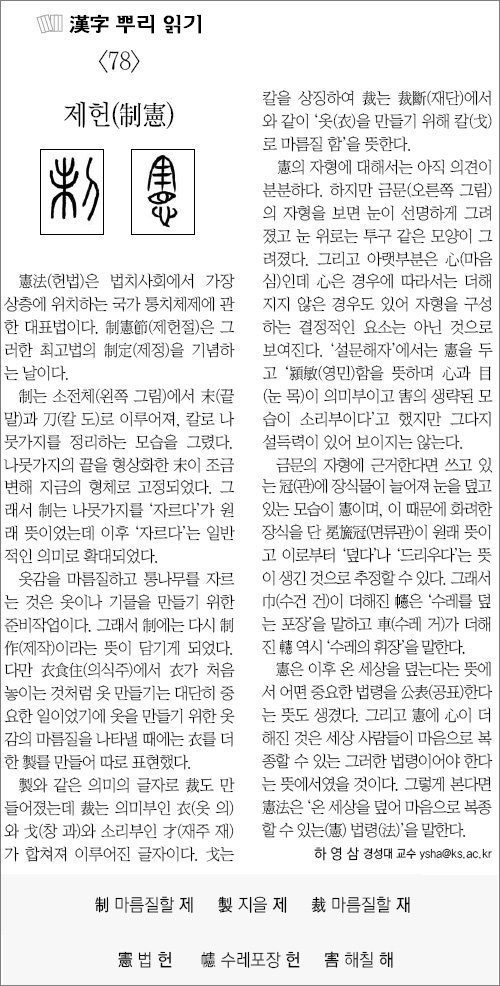

憲의 자형에 대해서는 아직 의견이 분분하다. 하지만 금문의 자형을 보면 눈이 선명하게 그려졌고 눈 위로는 투구 같은 모양이 그려졌다. 그리고 아랫부분은 心(마음 심)인데 心은 경우에 따라서는 더해지지 않은 경우도 있어 자형을 구성하는 결정적인 요소는 아닌 것으로 보여진다. ‘설문해자’에서는 憲을 두고 ‘潁敏(영민)함을 뜻하며 心과 目(눈 목)이 의미부이고 害의 생략된 모습이 소리부이다’고 했지만 그다지 설득력이 있어 보이지는 않는다.

금문의 자형에 근거한다면 쓰고 있는 冠(관)에 장식물이 늘어져 눈을 덮고 있는 모습이 憲이며, 이 때문에 화려한 장식을 단 冕旒冠(면류관)이 원래 뜻이고 이로부터 ‘덮다’나 ‘드리우다’는 뜻이 생긴 것으로 추정할 수 있다. 그래서 巾(수건 건)이 더해진 .은 ‘수레를 덮는 포장’을 말하고 車(수레 거)가 더해진 - 역시 ‘수레의 휘장’을 말한다.

憲은 이후 온 세상을 덮는다는 뜻에서 어떤 중요한 법령을 公表(공표)한다는 뜻도 생겼다. 그리고 憲에 心이 더해진 것은 세상 사람들이 마음으로 복종할 수 있는 그러한 법령이어야 한다는 뜻에서였을 것이다. 그렇게 본다면 憲法은 ‘온 세상을 덮어 마음으로 복종할 수 있는(憲) 법령(法)’을 말한다.

하영삼 경성대 교수 ysha@ks.ac.kr

漢字 뿌리읽기

구독-

글로벌 포커스

구독

-

밑줄 긋기

구독

-

딥다이브

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

![[오늘과 내일/김윤종]‘연금 특검’ 필요하다는 미래세대](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124346518.2.thumb.png)

[오늘과 내일/김윤종]‘연금 특검’ 필요하다는 미래세대

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

당론 1호법안 ‘5대 분야 31개’ 쏟아낸 與… “재탕에 백화점식 나열”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“필수의료 보상 강화” 신장이식 수가 최대 186% 인상

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[한자 뿌리읽기] 저주(咀呪)](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0