입법공백에 취업제한 풀린 성범죄자

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

서울 강남구 역삼동의 한 초등학교 인근에 거주하는 B 씨(26)는 3년 전 경기 수원시 권선구에서 한 여고생을 강제추행하려다가 검거돼 2015년 7월 징역 2년을 선고받았다. 지난해 3월까지만 해도 B 씨와 같은 성범죄자는 출소 후 10년간 PC방이나 학원 등 아동 청소년이 주로 이용하는 시설에 취업할 수 없었다. 아이들을 재범 위험이 높은 성범죄 전과자로부터 보호하기 위해서다.

하지만 B 씨는 현재 학원은 물론이고 어린이집이나 청소년쉼터에서도 일할 수 있다. 심지어 중고교생을 대상으로 개인과외를 하겠다며 지방교육청에 교습자로 등록해도 제재를 받지 않는다. 헌법재판소가 지난해 3월 “죄질과 무관하게 일괄적으로 10년간 취업을 제한하는 것은 형평성에 어긋난다”며 위헌결정을 내려 해당 조항이 효력을 잃었는데도 국회는 법 개정에 나 몰라라 하고 있기 때문이다.

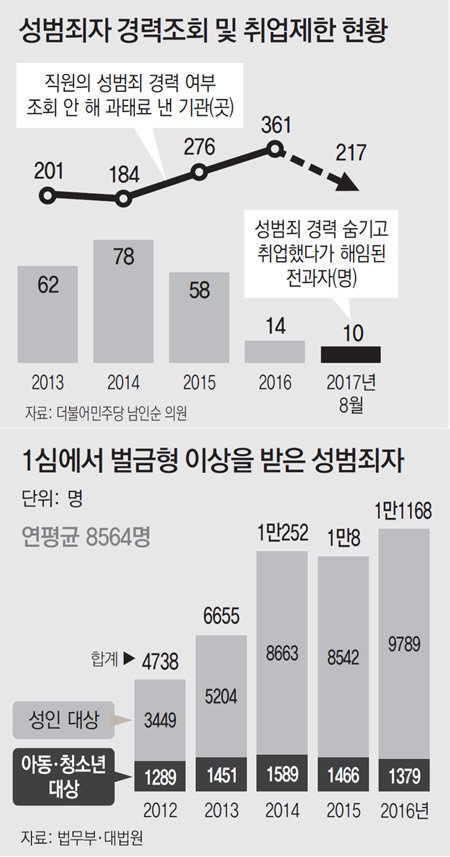

29일 법무부와 대법원에 따르면 강간, 추행, 불법촬영(몰래카메라) 등 청소년성보호법 및 성폭력처벌법 위반으로 기소돼 1심에서 벌금형 이상을 선고받은 사람은 2012년 4738명에서 지난해 1만1168명으로 늘었다. 최근 5년간 연평균 성범죄자는 8564명이다. 이들이 종전처럼 10년간 취업제한을 받는다고 가정하면 현재 8만 명이 넘는 성범죄자가 취업제한 제도의 공백을 틈타 활보하고 있는 셈이다.

반면 성범죄 경력을 숨기거나 확정 판결이 나기 전 취업제한 시설에 들어갔다가 뒤늦게 드러나 해임된 성범죄자의 수는 2013∼2015년 연평균 66명에서 지난해 14명으로 줄었다. 올해는 10명뿐이다. 기관들은 성범죄 여부를 조회하지 않고, 이 때문에 해임된 성범죄자가 줄고 있다는 건 그만큼 성범죄자가 청소년들과 가까이 있다는 의미다.

정부는 지난해 11월 취업제한 조항을 보완한 법안을 국회에 제출했다. 판사가 성범죄의 재범 위험성을 개별적으로 판단해 취업제한 여부를 최대 30년 기간 내에서 차등 결정하도록 한 것이다. “성범죄자 취업제한의 정당성은 인정되지만 적용 여부와 기간은 개별적, 구체적으로 판단해야 한다”는 헌재 판결에 따른 보완책이다.

정부는 위헌 결정 이래 새 법 시행 전까지 성범죄를 저지른 전과자가 취업제한의 사각지대로 숨어들지 못하도록 이들의 관련 시설 취업을 2∼10년의 범위 내에서 제한하도록 특례도 만들었다. 정부안은 올해 3월 국회 여성가족위원회를 통과해 법제사법위원회로 넘어갔다.

조건희 기자 becom@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0