공유하기

[역사는 살아있다]제1장 아편 전쟁과 메이지 유신 (상)

-

입력 2007년 7월 18일 14시 29분

글자크기 설정

《동아시아의 근현대 150년에 관해서 10개의 테마를 뽑아 “교류와 연쇄”라는 시점에서 다시 파악해 보고자 한다. 우선, 첫 번째가 “아편 전쟁과 메이지 유신”이다. 이 지역 최대 국가였던 청나라가 영국에 패하여 나라의 일부를 빼앗겼다. 이 사실은 일본과 조선에 어떻게 전해 졌으며 어떻게 받아들여 졌는가.》

▼아편 전쟁은…

1840-42년, 마약인 아편 무역을 둘러 싸고 일어난 중국(청나라)과 영국의 전쟁.

양귀비 열매로 만드는 아편에는 진정작용이 있어서 예전부터 중국에는 파이프로 아편을 피우는 습관이 있었다. 그러나 풍기 문란 등의 문제로 청나라 조정에서는 빈번히 아편 금지령을 내려 왔다.

한편, 18세기 후반에 산업혁명을 거친 영국에서는 홍차를 마시는 습관이 서민에게 퍼지면서 중국으로부터 대량의 차를 구입하게 되었고, 이에 따라 무역 적자가 늘어났다. 이 때문에 영국은 당시 식민지였던 인도에서 아편을 만들어 중국으로 밀수출함으로써 무역 불균형을 해소하려고 하였다.

아편 유입으로 인해 중국의 국내 경제는 혼란에 빠졌다. 청나라 황제는 1839년 린쩌쉬(林則徐)를 특명전권대신으로 임명하여 무역의 거점인 광저우(広州)에 파견하였다. 린쩌쉬는 대량의 아편을 몰수해 폐기 처분하고 영국 상인들을 추방하였다.

영국 정부는 이러한 조치에 반발해 전쟁을 결정하였다. 의회에서는 나중에 수상이 된 글래드스톤(Gladstone) 등이 개전에 반대했지만, 근소한 차이로 파병 관련 예산을 승인하였다. 1840년에 영국은 최신예 군함으로 광저우(広州)등의 연안부에서부터 공격을 시작하였다.

영국군은 베이징에 가까운 텐진 앞바다 등지에서 무력 시위를 감행하였다. 1842년 청나라가 영국에 굴복하여 난징조약을 체결하고, 배상금 지불과 홍콩 할양 및 상하이(上海)와 광저우 등지의 개항을 받아 들였다.

|

아편 전쟁은 지금도 살아 있다.

그 사실을 뼈저리게 느끼고 있는 것은 중국의 심양과 대련 구치소에 수감되어 있는 일본인 3명일지도 모른다.

3명 모두 일본으로 마약을 운반하려다가 잡혀 사형 판결을 받고 공소 중이다. 중국인이라면 사형 확정은 피할 수 없다고 한다. 사법 당국은 외국인이므로 신중하게 판단할 것이라고 하지만, 관계자는 “마약 범죄는 아편전쟁의 역사가 있는 중국에서는 민감한 사안이다. 안이하게 판단할 수는 없다”고 말했다.

아편 밀수를 중지시키려고 한 중국(청나라)에 대해 영국은 세계 최강의 함대를 보내 2년여에 걸친 전쟁을 펼쳤다. 그 아편전쟁의 현장은 지금 어떻게 되어 있을까.

전쟁의 발단이 된 광동성을 찾아 보았다. 둥관(東莞) 시내에만 “린쩌쉬(林則徐) 기념관”, “아편 전쟁 박물관”, “해전 박물관”등 관련 박물관이 3곳이나 있었다. 격전을 벌인 포대의 흔적뿐만 아니라 린쩌쉬가 영국 상인들로부터 몰수한 아편을 처분한 인공 연못도 재현되어 있었다.

6월 26일은 유엔에서 정한 “국제 마약 남용 박멸의 날”이다. “마약을 태우는 의식을 하거나 아파트 단지를 돌며, 마약 박멸에 대한 강연회를 한다”고 이야기한 순광핑(孫広平)부장은 그 준비에 바쁜 것 같았다.

당시의 중국인들은 아편전쟁을 어떻게 받아 들였을까. 전쟁에서 패배함으로써 홍콩을 빼앗겼고 이를 계기로 식민지와 같은 처지에 빠지게 되었으므로, 위기감이 깊어져 갔음에 틀림없다. 이렇게 생각하고 북경 대학의 왕샤오치우(王暁秋) 교수에게 물었더니, “청조의 황제는 영토를 잃었지만 지위는 지켰다고 생각하여, 연회도 그만두지 않았으며 사치스러운 생활을 계속했습니다. 아편 전쟁으로부터 20년이 지나도 일말의 반성도 하지 않은채, 무의미하게 보냈습니다”라는 뜻밖의 대답이 되돌아 왔다.

베이징에 있는 황제에게 전장은 2천 킬로미터나 떨어진 남쪽이었다. 황궁에서 가까운 텐진이 공격을 받았다면 시급히 린쩌쉬를 해임했겠지만, 전쟁 후에 황제가 난징 조약을 “만년 화약(万年和約)”이라 부른 것에서 알 수 있듯이, 열강의 침략이 계속되리라는 위기감은 별로 없었다.

■ 구미의 책을 번역하여 정보를 수집한 린쩌쉬

그래도 어떻게든 이러한 상황을 타개해 보려고 생각한 사람이 있었다. 특히, 린쩌쉬는 필사적으로 구미의 정보를 모았던 것 같다. 세계 지리와 역사책을 번역하였고, 실각된 후에는 친한 친구인 웨이유완(魏源)에게 이 작업을 맡겼다.

이를 기초로 웨이유완은 “해국도지(海国図志)”라는 책을 썼다. 초판은 아편전쟁이 끝난 직후에 완성되었고, 1852년에는 100권에 이르는 방대한 저서가 되었다. 각국의 정세 이외에도 서양의 배나 대포 등을 도해를 붙여 해설하였으며, ‘서양의 장점을 배워, 서양의 침략을 제압한다’는 전략을 펼쳤다.

왕교수는 일본에 연구차 방문했을 때, “해국도지”를 번역한 책의 종류가 많아서 놀랐다고 한다. ‘흑선’을 타고 온 미국의 페리가 일본에 개국을 요구한 것이 1853년의 일이었다. 그 다음 해부터 불과 3년만에 나온 번역서만 해도 21종류에 달한다. 미국에 관해 범위를 좁힌 것만해도 8 종류가 있다.

■ 네델란드로부터 청의 고전(苦戦)을 알게 된 일본

린쩌쉬의 유산은 본국에서는 열매를 맺지 못하고 일본에서 꽃피웠던 것이다. 사쿠마 쇼잔(佐久間象山), 요시다 쇼인(吉田松陰), 사이고 다카모리(西郷隆盛) 등 에도 막부 말기부터 메이지 유신까지의 동향에 중요한 영향을 끼쳤던 사람들은 거의가 “해국도지”의 열렬한 독자였다.

홋카이도 대학(北海道大)의 이노우에 가즈오(井上勝生)교수는 이를 ‘지(知)의 정보 루트’라고 표현한다. “중국은 실로 훌륭한 책을 만들었다. 그 번역 덕분에 일본은 아편전쟁 후의 세계를 알게 되었고, 그 후 메이지유신 정부도 “만국 공법”(국제법) 등을 읽고 외교에 유용하게 이용했다”고 말했다.

아편전쟁의 속보는 또 다른 정보 루트를 통해서도 들어 왔다. 나가사키(長崎)에 입항하는 네덜란드의 배가 전해 준 정보였다.

네덜란드는 개전 직후, 바람 앞의 등불과 같은 청나라의 고전 상황을 전했다. 그 후, 영국이 청을 점령한 것과 많은 청나라 병사가 죽었다는 소식 등을 중국의 배가 일본에 알려 주었다.

당사자인 중국으로부터 생생한 정보가 전달되었고, 네덜란드로부터는 서양 측에 관한 정보가 전해져 왔다. 오보가 있었다 하더라도, 이러한 여러 정보에 의해 일본은 거의 정확한 사실을 파악할 수 있었다.

충격를 받은 에도 막부의 노중(老中 지금의 수상) 미즈노 다다쿠니(水野忠邦)는 “천보(天保)의 개혁”에 힘을 쏟았다. 서양 식으로 포격 연습을 하는 한편, 외국 배가 근접해 오면 발포하도록 명했던 것을 중지하고 연료나 물을 주도록 했다.

미즈노는 에도와 오사카 주변을 직할지로 삼으려고 했다가 실각했지만, 그 후에도 막부는 정보 수집에 노력하였다. 예를 들면, 페리의 내항만 하더라도 네덜란드의 통지를 통해 사전에 알고 있었던 것이다. 게다가 청이 패배한 아편전쟁을 교훈으로 삼아 전쟁 회피를 방침으로 삼았다.

“막부는 속수무책이 아니라, 국력에 상응하는 치밀한 준비를 하고 있었다”고 이노우에 교수는 말한다. 즉, 미국으로부터 일방적인 불평등 조약을 강요받았다는 정설에 수정을 가할 필요성이 대두되고 있는 것이다.

왕 교수와 이노우에 교수가 함께 주목하는 인물이 있다. 페리와 동행하여, 일본 측과의 교섭에 한문으로 통역을 담당한 르오 센(羅森)이라는 중국인이다.

르오 센은 막부의 관리들과 친해져 질문을 받는 대로 중국의 실정을 알려 주었다. 막부 측의 히라야마 겐지로(平山謙二郎)가 “이웃을 사랑하고 모두가 사이좋게 살아야 한다”는 편지를 띄운 것에 대해, 르오 센은 아편 전쟁에서 싸운 자신의 경험을 답장으로 보냈다.

“자기 이속을 채우는데 바빴던 정부 관리들은 나의 공헌이나 노력을 알면서 한 번도 고려해 주지 않았습니다. 이 때문에 내 마음은 외국 여행으로 기울었고, 이 증기선을 타고 여기까지 오게 된 것입니다.”

그 몇년 후에는, 중국으로 가는 일본인도 증가했다. 아편전쟁으로 개항된 상하이는 국제 도시로서의 길을 걷기 시작하였고, 일본에게는 세계를 보는 창이 되었던 것이다.

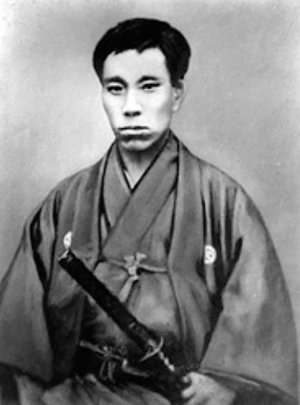

조슈번(長州藩 현재의 야마구치현(山口県))의 다카스기 신사쿠(高杉晋作)는 1862년, 막부 사절의 수행원으로 상하이에 가서 농민들이 궐기한 태평천국군의 총성을 듣는다. 오만한 태도의 영국인과 프랑스인, 주눅 든 것 같은 중국인. 그는 일본이 이렇게 되어선 안 된다는 생각을 뼈져리게 느꼈다.

귀국 후, 다카스기는 하급 무사와 농민을 모아 지금까지의 무사 군단과는 다른 “기병대(奇兵隊)”를 조직하여 막부 타도 전쟁을 선도했다.

조슈와 손을 잡고 막부를 쓰러 뜨리게 되는 사쓰마번 (薩摩藩 현재의 가고시마현(鹿児島県))에는 특별한 정보 루트가 있었다. 일본과 중국 양쪽에 속하면서 쌍방에 사절을 보내고 있던 류큐왕국(琉球王国 현재의 오키나와현(沖縄県))으로부터의 정보였다.

중국 남부의 푸저우(福州)에 가면, 류큐로부터 온 사절과 상인의 숙박 시설을 박물관으로 만든 “푸저우 류큐관”이 있다. 아편전쟁 무렵의 연호가 새겨진 류큐인의 무덤도 남아 있다. 그곳은 린쩌쉬의 출생지이기도 하다.

여기서 직접 들어 오는 정보는 귀중한 것이었다. 하지만 그것만이 아니었다. 아편전쟁이 끝나자, 프랑스와 영국의 군함이 차례로 나하(那覇)로 와서 통상을 요구하였다. 열강의 힘을 알고 있던 사쓰마는 재빨리 개국론으로 돌아섰고, 이윽고 막부 타도에 나섰던 것이다.

■ 청조와 가까운 조선, 낙관하여 행동하지 않았다

중국과 일본 사이에 있는 조선에는 아편전쟁의 정보가 어떻게 전해 졌으며, 어떠한 변화를 가져 왔을까.

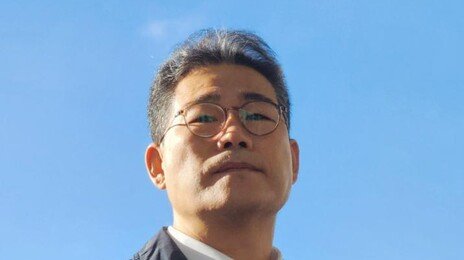

서울의 숭실대 하정식(河政植)교수에게 들어보았다.

조선은 일본과 달리 청과 조공 관계를 맺고 있었고, 화이질서(華夷秩序, 키워드 참조)의 범주 안에 있었다. 매년 적어도 1번은 베이징에 사절을 보내고 있었으므로, 직접 눈으로 중국을 확인할 수 있었다. 그렇다고 해서, 일본보다 정확한 정보가 전해진 것은 아니었다.

하 교수는 이렇게 지적하면서, 납득할 수 있는 설명을 제시해 주었다.

우선, 정보 수집이 너무나도 청나라 위주였다. 종주국의 체제가 어떻게 될지가 관심사였기 때문이다. 게다가 중국은 넓다. 베이징은 아편전쟁의 전장에서 멀리 떨어져 있었기 때문에, 확실한 정보가 전달되지 않는다는 결점도 있었다.

하 교수는 “청이 영토를 잃지 않았다고 오해했던 것이 큰 영향을 주었습니다. 정부는 해안 방비에 대한 논의를 하려고도 하지 않았습니다. 당시의 조선은 소수의 권력 집단이 국정을 장악하고 있었는데, 적극적으로 문제를 해결하려는 정권이 아니었던 것입니다” 고 말했다.

다만, 제2차 아편전쟁(1856-60년)으로 베이징이 함락되었다는 정보가 전해지자, 조선 왕조도 당황했던 것 같지만, 좀처럼 행동으로는 드러나지 않았다.

“조선은 궁핍해서 구미 제국이 매력을 느끼지 못하므로 공격해 오지 않을 것이라는 등, 낙관하고 있었습니다. 정보 활용이란, 정보 그 자체보다 오히려 그것을 사용하는 사람의 의사나 태도의 문제라고 하겠지요” 라는 하 교수의 지적은 오늘날에도 똑같이 적용될 수 있을 것이다.

아편전쟁이 일어났던 것처럼, 영국, 프랑스, 미국 등의 동아시아 진출은 일본을 개국시켰으며 그로부터 메이지 유신이라는 대변혁도 시작되었다. 메이지 유신은 동아시아에 과연 무엇을 가져 왔는가.

●마약 범죄에 대한 엄벌

중국 정부는 마약 범죄를 엄벌에 처한다. 그 이유는 아편 전쟁의 쓰라린 경험과 밀접한 관계가 있다고 한다. 중국 동북부 심양대학(瀋陽大学) 판샤오양(范暁陽) 조교수(법률학)는 “어려서부터의 교육을 통해 우리는 아편전쟁으로 중국에 유입된 마약이 사회에 악영향을 끼친 것을 알고 있다. 그리고 국가가 왜 마약 박멸에 힘을 쓰는지를 이해한다”고 말했다.

중국의 형법에 의하면, 헤로인 50그램을 밀수, 판매하거나 수송, 제조하면 사형에 처할 수 있다. 중국 사법 잡지에 실린 1997년의 마약 범죄 판결 통계에 의하면, 헤로인 50그램 이상, 아편 1킬로그램 이상의 마약 범죄로 기소된 피고 가운데 7할 이상이 사형이나 무기 징역 또는 15년 이상의 징역형을 판결 받았다고 한다.

얼마전 중국에서는 40대에서 60대 사이의 일본인 3명이 마약 밀수죄로 체포되어 집행유예 없이 사형 판결을 받았다. 중국은 세계에서 마약의 대표적인 생산지로 알려진 미얀마, 타이와 가깝다. 이들 3명이 중국에서 일본으로 가지고 가려한 마약도 제3국에서 중국으로 들어 온 것이라고 한다.

정부가 엄벌주의를 강행하는 배경에는 마약 유입이 끊이지 않고 있는 사정도 있다. 2006년에 입건된 마약 범죄 사건은 총 4만6천건이며 구속자는 총 5만 6천명에 달한다.

▼화이질서(華夷秩序)

중국 황제를 정점으로 한 계층적인 국제 관계를 가리킨다. 중국에 사는 자신들은 우월한 문명을 가진 세계의 중심(중화)이고, 그 주위에 사는 사람들은 미개한 야만인(오랑캐)이라는 오래된 사상에서 기인한다. 구체적으로는, 중국 황제의 은혜을 받기 위해 조선 등 주변 나라들은 공물을 바쳤으며(조공), 그 대신 중국 황제가 왕으로 인정한다(책봉)는 형태를 취했다.

아편전쟁 당시에 조선, 류큐(琉球), 베트남 등이 중국과 “조공-책봉 관계”를 맺고 있었으며 중국을 “종주국”이라고 하였다. 일본은 고대와 무로마치(室町)시대에는 중국과 조공-책봉 관계를 맺고 있었으나, 아편전쟁 당시에는 이탈해 있었다.

동아시아에 살고 있는 우리들은 이 지역의 근현대사를 어떻게 배우고 있는가. 무엇이 같고, 무엇이 다른지. 각각 널리 사용되고 있는 중학생용 교과서를 비교하고, 교과서를 만든 사람들의 이야기를 들었다. 이번은 아편 전쟁과 메이지 유신에 대해서이다.

(구마모토 신이치隈元信一 , 후루야 고이치古谷浩一)

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0