[단독]HUG 전세보증 규모 2년새 80조→120조로 급증

- 동아일보

-

입력 2023년 11월 1일 03시 00분

공유하기

글자크기 설정

[전세사기가 키운 HUG 부실]

보증금 제때 못받을 위험가구 49만채

미반환 사고 늘면 손실 커질 우려

“보증료율 현실화로 재정악화 막고… 제3기관 보관 ‘에스크로’ 활용할만”

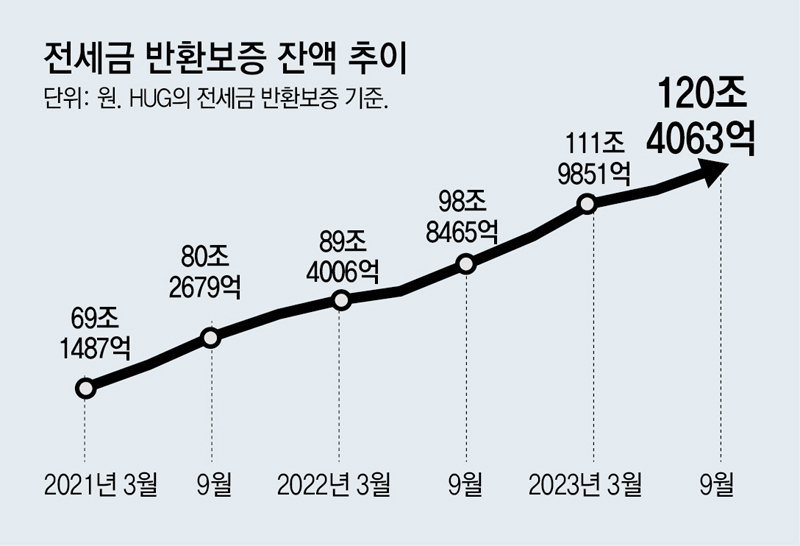

주택도시보증공사(HUG)의 전세보증금 반환보증(전세보증) 규모가 2년 새 80조 원에서 120조 원으로 급증한 것으로 확인됐다. 전국에서 대규모 전세사기 사건이 이어지고 지방의 ‘깡통전세’ 우려도 여전해 전세보증액이 빠르게 증가하는 만큼 HUG 손실도 늘어날 거라는 우려가 커지고 있다.

31일 HUG가 홍기원 더불어민주당 의원실에 제출한 자료에 따르면 HUG의 전세보증 규모는 올해 9월 120조4063억 원으로 2년 전인 2021년 9월 80조2679억 원보다 50% 늘었다. 전세사기 등 보증금 미반환 사고가 잇따르면서 전세보증에 가입하는 세입자도 폭증했기 때문이다.

문제는 이처럼 HUG가 보증하는 돈이 불어나면 그만큼 보증금 미반환 사고가 늘어나며 손실도 커질 수밖에 없는 구조라는 점이다. 국회 국토교통위원회 소속 민주당 박상혁 의원이 한국도시연구소와 공동으로 발간한 ‘2023년 상반기 실거래가 분석을 통해 본 주거 정책 현안과 과제’에 따르면 올해 상반기(1∼6월) 빌라(연립·다세대 주택) 전세가율이 100%를 넘은 광역 지방자치단체가 강원(112.5%), 전북(112.1%), 경남(108.2%), 경북(100.8%) 등 4곳에 이른다. 평균 전셋값이 집값보다 높은 이른바 ‘깡통주택’인 셈이다. 깡통주택은 집주인이 집을 팔아도 전세보증금을 내줄 수 없는 주택으로 그만큼 전세사기 위험이 크다.

전문가들은 HUG 재정 악화를 막으려면 전세보증 상품의 보증료율 등 전세보증 제도 자체를 개편해야 한다고 지적한다. 한국개발연구원(KDI)에 따르면 전세보증금 반환 보증료율은 지난해 HUG의 보증 잔액 대비 보증 사고율(1.55%)보다 낮다. 실제 리스크에 비해 적은 보증료를 걷는 상품이라는 의미다. 문윤상 KDI 거시·금융정책연구부 연구위원은 “반환보증을 최대한 많은 세입자에게 제공하는 대신에 보증료율을 현실화해야 한다”며 “취약계층에게는 별도 지원을 하는 방식으로 보완하면 된다”고 했다.

전세보증금 일부를 집주인이 아닌 제3의 기관에 보관해 전세 사고를 막는 ‘에스크로’ 제도도 거론된다. 세입자의 보증금을 이용해 무분별한 갭투자에 나서는 집주인을 방지하자는 취지다. 김진유 경기대 도시·교통공학과 교수는 “전세보증금이 매매가의 일정 비율 이상을 넘을 때만 에스크로 제도를 활용하면 전세사기를 방지하는 효과가 있을 것”이라고 했다.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

당뇨 의심 6가지 주요 증상…“이 신호 보이면 검사 받아야”

-

2

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

3

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

4

[한규섭 칼럼]왜 여당 지지율은 떨어지지 않는가

-

5

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

6

“더 울어봐야 한다”…이동국 아들, 아빠의 ‘독한 말’에도 끄덕끄덕

-

7

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

8

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

9

李대통령, 정청래에 “혹시 반명이십니까”

-

10

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

1

李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

2

송언석 “장동혁 단식 중단해야”…정청래 “단식 말고 석고대죄를”

-

3

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

4

강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”

-

5

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

6

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

7

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

8

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

9

① 美공장 고비용에 인력난… TSMC도 숙련공 대만서 데려가

-

10

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

트렌드뉴스

-

1

당뇨 의심 6가지 주요 증상…“이 신호 보이면 검사 받아야”

-

2

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

3

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

4

[한규섭 칼럼]왜 여당 지지율은 떨어지지 않는가

-

5

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

6

“더 울어봐야 한다”…이동국 아들, 아빠의 ‘독한 말’에도 끄덕끄덕

-

7

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

8

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

9

李대통령, 정청래에 “혹시 반명이십니까”

-

10

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

1

李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

2

송언석 “장동혁 단식 중단해야”…정청래 “단식 말고 석고대죄를”

-

3

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

4

강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”

-

5

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

6

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

7

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

8

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

9

① 美공장 고비용에 인력난… TSMC도 숙련공 대만서 데려가

-

10

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0