공유하기

美슈퍼볼 광고 ‘車 빅3’ 동반퇴장

-

입력 2009년 2월 3일 02시 59분

글자크기 설정

물류 불황 반영 페덱스도 10년 만에 포기

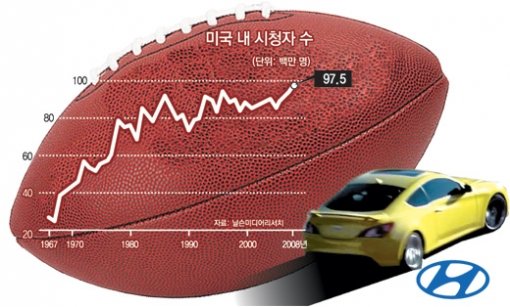

1일 밤(현지 시간) 열린 북미프로미식축구리그(NFL) 챔피언 결정전 슈퍼볼의 열기는 경제 한파 속에서도 뜨거웠다. 슈퍼볼은 미국 내 1억 명 이상이 시청하는 최대 스포츠 이벤트. 이 때문에 소비자들의 눈길을 사로잡으려는 기업들의 ‘마케팅 대전(大戰)’의 현장이기도 하다.

○ 경기상황 반영한 슈퍼볼 광고풍속도

슈퍼볼 광고 역사상 처음으로 미국 자동차 ‘빅3’ 업체가 동반 퇴장했다. 제너럴모터스와 크라이슬러가 미 정부의 구제금융을 받고 포드도 현금이 부족한 상태이기 때문.

그 대신 현대자동차, 도요타, 아우디 등 해외 업체들이 떠올랐다. 지난해 처음으로 슈퍼볼 광고에 합류했던 현대차는 올해 개막쇼 메인스폰서로 참여해 총 5편의 TV광고를 내보내 자존심을 세웠다.

슈퍼볼 단골 광고주인 미국 2위의 물류회사 페덱스도 10여 년 만에 광고를 포기했다. 특송화물 수요가 급감해 경영진이 봉급을 20% 줄이고 채용을 동결하는 등 최악의 상황이기 때문.

슈퍼볼 광고를 보면 현재 경제기상도를 예측할 수 있다고 뉴욕타임스가 전했다. 닷컴 거품이 최고조였던 2000년에는 정보기술(IT)업체가 슈퍼볼 광고의 27%를 차지했다.

올해 처음 슈퍼볼 광고에 등장한 레스토랑 체인 데니스는 “경기 침체로 미국인의 40∼50%가 외식을 줄이는 상황에서 돌파구를 찾기 위해 슈퍼볼 광고를 결정했다”고 밝혔다.

귀금속업체 캐시포골드의 등장도 화제. 소비자들로부터 중고 귀금속을 사들여 제련해 되파는 이 회사는 지난해 경제위기로 귀금속을 처분하려는 사람이 늘어나면서 매출이 두 배로 증가했다.

광고 내용도 불황을 반영했다. 보통 기업 이미지 광고에 치중하는 것과 달리 유니버설스튜디오는 광고 말미에 10만 명에게 무료 티켓을 주는 이벤트를 소개해 주목받았다.

미국 광고대행사 캠벨미선의 존 래시 애널리스트는 “올해 슈퍼볼 광고 면면이 현재 미국 경제의 어려움을 잘 보여주고 있다”고 분석했다.

○ 불황에도 이름값 한 슈퍼볼

불황 속에서도 슈퍼볼 위력은 대단했다. 슈퍼볼 주관 방송사인 미국 NBC는 슈퍼볼 TV광고 판매 총액이 2억600만 달러(약 2843억 원)로 역대 최고액을 경신했다고 1일 밝혔다.

30초짜리 TV광고의 가격이 240만∼300만 달러(약 33억∼41억 원). 초당 10만 달러에 이르는 거액이지만 기업들은 지갑을 열었다.

그런데 올해에는 불황으로 광고 69건 가운데 NBC가 희망가격인 300만 달러에 판 것은 12건에 그쳤다. 또 2건은 대회 직전에야 광고주를 찾았다.

슈퍼볼 광고는 1984년 애플의 광고가 크게 히트한 이래 효과를 인정받았으며 맥주업체 안호이저부시는 1989년 광고로 버드와이저 맥주 매출이 전년 대비 17% 상승하기도 했다.

슈퍼볼 광고를 한다는 것 자체가 회사의 브랜드 경쟁력을 과시할 수 있다는 점도 무시할 수 없다. 실제 코카콜라, 제너럴일렉트릭(GE), 소니, 도요타 등 글로벌 브랜드들이 슈퍼볼 광고주로 참여하고 있다.

광고효과는 ‘슈퍼볼 광고 지수’로도 확인된다. 미국 버펄로대와 코넬대 연구진이 1989∼2005년의 슈퍼볼 광고 529건을 분석한 결과 잘 만든 광고 상위 10건의 경기 다음 날 주가 상승률이 S&P500지수 평균상승률보다 0.26% 높았다. 경기 후 20일 동안 이들 기업의 주가는 평균보다 2.98% 높았다.

김재영 기자 redfoot@donga.com

트렌드뉴스

-

1

한국 성인 4명 중 1명만 한다…오래 살려면 ‘이 운동’부터[노화설계]

-

2

한국야구 ‘공일증’에 또 울었다…8일 대만에 지면 진짜 끝

-

3

트럼프 “이란 오늘 매우 강력한 타격”…공격 확대 시사

-

4

트럼프가 보조금 끊자…美 SK 배터리 공장 900여명 해고

-

5

한동훈 “尹이 계속 했어도 코스피 6000 갔다…반도체 호황 덕”

-

6

“이거 모르면 전세 3억 날린다”…전세 계약서 필수 특약

-

7

1평 사무실서 ‘월천’… 내 이름이 간판이면 은퇴는 없다[은퇴 레시피]

-

8

배우 이재룡, 교통사고 뒤 도주…체포 당시 음주 상태

-

9

미국은 미사일이 부족하다? 현대전 바꾼 ‘가성비의 역습’[딥다이브]

-

10

李 “대통령·집권세력 됐다고 마음대로 해선 안 돼…권한만큼 책임 커”

-

1

[단독]오산 떠난 美수송기 이미 대서양 건너… 미사일 재배치 시작된듯

-

2

한동훈 “尹이 계속 했어도 코스피 6000 갔다…반도체 호황 덕”

-

3

오세훈, 장동혁에 “리더 자격 없다…끝장토론 자리 마련하라”

-

4

국힘 지지율 21%, 張 취임후 최저… 지선 여야 지지差 16%P 최대

-

5

美외교지 “李 인기 비결은 ‘겸손한 섬김’…성과 중시 통치”

-

6

‘패가망신’ 경고, 李 취임 후 10여번 써…주가-산재 등 겨냥

-

7

[사설]지지율 연일 바닥, 징계는 법원 퇴짜… 그래도 정신 못 차리나

-

8

정청래 “조작 기소 검사… 감방 보내 콩밥 먹여야”

-

9

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

10

李, 장성 진급 박정훈에 삼정검 수여하며 “특별히 축하합니다”

트렌드뉴스

-

1

한국 성인 4명 중 1명만 한다…오래 살려면 ‘이 운동’부터[노화설계]

-

2

한국야구 ‘공일증’에 또 울었다…8일 대만에 지면 진짜 끝

-

3

트럼프 “이란 오늘 매우 강력한 타격”…공격 확대 시사

-

4

트럼프가 보조금 끊자…美 SK 배터리 공장 900여명 해고

-

5

한동훈 “尹이 계속 했어도 코스피 6000 갔다…반도체 호황 덕”

-

6

“이거 모르면 전세 3억 날린다”…전세 계약서 필수 특약

-

7

1평 사무실서 ‘월천’… 내 이름이 간판이면 은퇴는 없다[은퇴 레시피]

-

8

배우 이재룡, 교통사고 뒤 도주…체포 당시 음주 상태

-

9

미국은 미사일이 부족하다? 현대전 바꾼 ‘가성비의 역습’[딥다이브]

-

10

李 “대통령·집권세력 됐다고 마음대로 해선 안 돼…권한만큼 책임 커”

-

1

[단독]오산 떠난 美수송기 이미 대서양 건너… 미사일 재배치 시작된듯

-

2

한동훈 “尹이 계속 했어도 코스피 6000 갔다…반도체 호황 덕”

-

3

오세훈, 장동혁에 “리더 자격 없다…끝장토론 자리 마련하라”

-

4

국힘 지지율 21%, 張 취임후 최저… 지선 여야 지지差 16%P 최대

-

5

美외교지 “李 인기 비결은 ‘겸손한 섬김’…성과 중시 통치”

-

6

‘패가망신’ 경고, 李 취임 후 10여번 써…주가-산재 등 겨냥

-

7

[사설]지지율 연일 바닥, 징계는 법원 퇴짜… 그래도 정신 못 차리나

-

8

정청래 “조작 기소 검사… 감방 보내 콩밥 먹여야”

-

9

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

10

李, 장성 진급 박정훈에 삼정검 수여하며 “특별히 축하합니다”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개