공유하기

1997년 외환위기 그후 9년… “어, 부실 대출이 닮았네”

-

입력 2006년 11월 10일 03시 04분

글자크기 설정

임창열 부총리 겸 재정경제원 장관이 서울 종로구 세종로 정부중앙청사에서 “국제통화기금(IMF)에 구제금융을 요청한다”고 공식 발표했다. 그 후로 9년이 흘렀다.

금융전문가들은 9년간의 구조조정으로 많은 금융회사와 기업이 문을 닫았지만 한국의 금융 위기는 아직 끝나지 않았다고 지적한다.

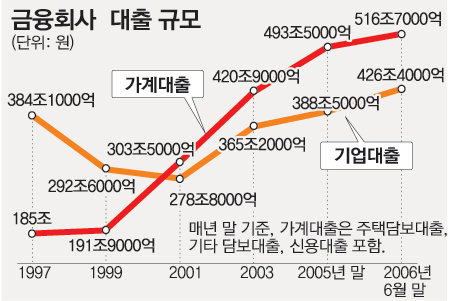

금융위기의 원인이 기업대출에서 가계대출로 옮겨 가면서 새로운 ‘위기’를 잉태하는 것 아니냐는 우려의 목소리도 나온다.

한국금융연구원은 최근 내부 보고서를 통해 “외환위기 후 구조조정을 거치면서 금융의 하드웨어(제도)는 개선됐지만 소프트웨어(제도 운영방식)의 국제 경쟁력은 여전히 취약한 실정”이라고 분석했다.

○ 가계대출 폭증, 금융 제 기능 못해

한국은행에 따르면 올해 6월 말 현재 시중은행과 상호저축은행 등을 포함한 전체 가계대출 규모는 516조7000억 원으로 1997년 말(185조 원)의 2.8배 수준으로 급증했다.

이 가운데 가장 많은 비중을 차지하는 주택담보대출은 △지난해 말 246조 원 △올해 6월 말 256조 원 △9월 말 266조 원으로 눈 덩이처럼 불어나고 있다.

가계대출이 크게 늘어난 상황에서 부동산 가격 거품이 갑자기 꺼지거나 금리가 많이 오르면 주택담보대출을 받은 사람들이 원금 상환에 어려움을 겪을 수 있다.

서강대 김경환(경제학) 교수는 “장기 주택대출 상품인 모기지론이 활성화되지 못한 데다 고정금리 대출을 꾸준히 늘리지 못한 탓에 주택금융시장이 불안한 상황”이라고 말했다.

가계대출이 급증한 반면 기업대출은 제자리걸음을 했다. 기업대출 금액은 최근 9년간 42조3000억 원(11.0%) 늘어나는 데 그쳤다.

기업에 과도한 대출을 한 것이 외환위기의 원인이 됐다는 점 때문에 은행들이 담보가 확실한 가계대출에 주력한 탓이다.

금융연구원은 “대출을 통해 산업의 혁신을 도모해야 할 금융이 제 기능을 하지 못하고 있다”고 지적했다.

○ 덩치만 커진 주식시장…채권시장은 고사 위기

2000년대 들어 주가가 급등하면서 1997년 71조 원 수준이던 주식시장의 시가총액이 최근 678조 원 수준으로 커졌다.

시가총액 대비 외국인 투자비중이 40% 가까이 늘어나면서 외국 자본의 영향력이 커졌다.

뉴브리지캐피털, 론스타 등 외국계 자본의 국내 금융회사 인수도 잇따랐다. 처음엔 외국계 자본의 국내 은행 경영권 인수에 대해 ‘선진 금융기법을 도입한다’는 긍정적 측면이 많이 부각됐다. 하지만 선진 금융기법 도입은커녕 막대한 시세차익을 내면서 은행을 되팔거나, 투자보다는 과도한 배당을 요구하는 등 금융회사의 건전성을 해치는 사례가 잇따라 나타나면서 외국자본을 경계하는 목소리가 높아지는 상황이다.

이찬근 투기자본감시센터 대표는 “은행의 지분을 국내 금융회사가 나눠 소유하고, 투기세력은 은행 소유를 금지하는 등 재발 방지 조치가 필요하다”고 말했다.

채권시장은 외환위기 전보다 오히려 위축됐다. 회사채 발행금액이 줄어든 데다 이미 발행한 채권의 거래도 부진하다.

○ 제2금융권 부실 우려

상호저축은행과 카드회사 등 제2금융권의 부실 우려를 걱정하는 목소리도 높다.

저축은행의 자산은 외환위기 이후 15조 원(47.2%)가량 증가했다. 대출자산은 대부분 가계와 중소기업을 대상으로 한 것이다.

2005년 말 기준 중소기업 대출 연체율이 1.7%로 가계대출 연체율(1.2%)을 웃돌고 있다. 대출금을 회수하지 못할 경우 저축은행이 위기를 맞을 수도 있다는 얘기다.

최근 카드회사들의 회원 모집 경쟁이 과열되면서 2003년 카드 위기가 재연되는 것 아니냐는 지적도 나온다.

트렌드뉴스

-

1

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

2

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

3

오천피 시대 승자는 70대 이상 장기 투자자… 20~30대 수익률의 2배

-

4

“코스피 5000? 대선 테마주냐” 비웃던 슈카, 이제는…

-

5

“참으려 해도 뿡” 갱년기 방귀, 냄새까지 독해졌다면?

-

6

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

7

수용번호 ‘4398’ 金, 선고 순간 차렷자세 무표정

-

8

양주서 60대 흉기 찔려 숨진채 발견…30대 아들 피의자 체포

-

9

유엔사 “韓, DMZ 출입 승인권 갖는건 정전협정 위반”

-

10

압수한 400억 비트코인 분실한 檢, 관련 수사관 감찰

-

1

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

2

李 “담배처럼 ‘설탕세’ 거둬 공공의료 투자…어떤가요”

-

3

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

4

법원 “김건희, 청탁성 사치품으로 치장 급급” 징역 1년8개월

-

5

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

6

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

7

김종혁 “친한계 탈당 없다…장동혁 체제 오래 못갈것”[정치를 부탁해]

-

8

“中여성 2명 머문뒤 객실 쑥대밭”…日호텔 ‘쓰레기 테러’ [e글e글]

-

9

장동혁 “한동훈에 충분한 시간 주어져…징계 절차 따라 진행”

-

10

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

트렌드뉴스

-

1

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

2

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

3

오천피 시대 승자는 70대 이상 장기 투자자… 20~30대 수익률의 2배

-

4

“코스피 5000? 대선 테마주냐” 비웃던 슈카, 이제는…

-

5

“참으려 해도 뿡” 갱년기 방귀, 냄새까지 독해졌다면?

-

6

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

7

수용번호 ‘4398’ 金, 선고 순간 차렷자세 무표정

-

8

양주서 60대 흉기 찔려 숨진채 발견…30대 아들 피의자 체포

-

9

유엔사 “韓, DMZ 출입 승인권 갖는건 정전협정 위반”

-

10

압수한 400억 비트코인 분실한 檢, 관련 수사관 감찰

-

1

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

2

李 “담배처럼 ‘설탕세’ 거둬 공공의료 투자…어떤가요”

-

3

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

4

법원 “김건희, 청탁성 사치품으로 치장 급급” 징역 1년8개월

-

5

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

6

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

7

김종혁 “친한계 탈당 없다…장동혁 체제 오래 못갈것”[정치를 부탁해]

-

8

“中여성 2명 머문뒤 객실 쑥대밭”…日호텔 ‘쓰레기 테러’ [e글e글]

-

9

장동혁 “한동훈에 충분한 시간 주어져…징계 절차 따라 진행”

-

10

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0