첫 눈, 첫사랑, 첫 꽃, 첫 낙엽… 멋있어도 먼저 나와야 찍힌다[청계천 옆 사진관]

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

[백년 사진 No.13 ]

▶저의 고향은 아니지만 만약 시골에 가서 살아야 한다면 살고 싶은 곳이 한 곳 있습니다. 그곳에는 역사 유적지도 있고, 봄이면 동백이 흐드러지게 피고 겨울에는 순백의 고니들이 떼로 몰려와 월동을 합니다. 녹차밭도 넓게 펼쳐져 있습니다. 깨끗한 들판에서 나오는 쌀로 만든 흰밥과 각종 해산물과 육고기를 재료로 내놓는 한정식도 가성비가 높습니다. 공기도 좋고 산책을 할 수 있도록 바닷가에 데크도 잘 깔아놨습니다.이곳은 신문과 방송에 가끔 소개되기도 하지만 제가 가서 본 풍경에 비해서는 빈도가 그리 높은 편은 아닙니다. 왜 그럴까 생각해본 적이 있습니다.

기자들이 문제였습니다. 처음 나온 거나 가장 많은 것만을 보도하는 습성 때문입니다. 기자들은 첫 눈, 첫 꽃, 첫 낙엽을 사랑하는 거 같습니다. 두 번째라도 보도되려면 폭설이거나 흐드러진 꽃밭, 산을 가득 채운 낙엽이어야 관심을 갖습니다. 중간쯤 되는 풍경에는 시선과 지면을 잘 안 주는 거죠. 새로운 거나 가장 큰 것만 좋아하는 습성이 인생 살아가는데 좋은 건지는 사실 잘 모르겠습니다.

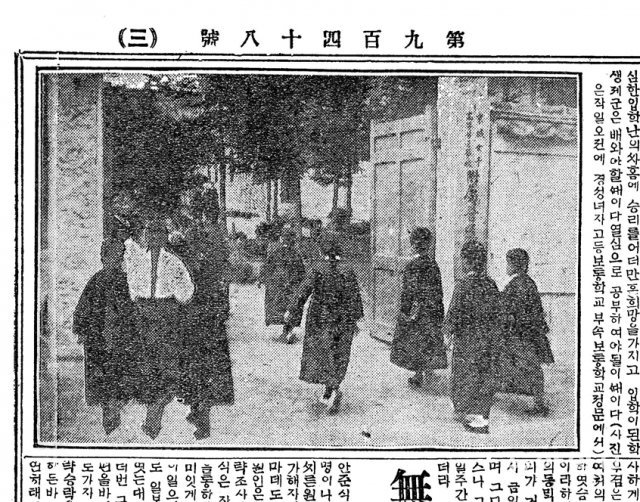

▶이번 주 [백년사진]은 새 학기 첫 등교 사진입니다. 1923년 4월 3일 자 동아일보 지면입니다.

<희망에 넘치는 신학기>

▶새학기 등교 사진을 설명하는 글에서 ‘배우다’는 표현을 ‘배호다’고 썼었네요. 인생의 가장 좋은 시절이 소년기이고 이 때는 배우는 일이 가장 큰 일이며, 배워야 남들과 함께 살아 갈 수 있다고 쓰고 있습니다.

▶사진은 100년 전 4월 2일 서울의 경성여자고등보통학교 부속 보통학교 개학에 맞춰 그날 오전 학교로 들어가는 여학생들의 뒷모습입니다. 검정저고리와 고무신을 신은 여학생들이 학교로 들어가고 있습니다. 일제 시대 신학기의 시작은 지금과 달리 4월이었습니다. 지금도 일본은 4월에 학기가 시작됩니다. 이날 전국에서 수많은 학교들이 개학을 했을 겁니다. 그런데 딱 한군데의 학교 개학식 풍경이 지면에 사용되었습니다. 당시 가장 공부 잘하는 학생들이 가는 학교 중 하나였을 겁니다. 그리고 기자들이 가장 접근하기 좋은 서울에 있었을 것이구요. 경성여자고등보통학교는 1908년 4월 1일 조선 순종황제 칙령에 의해 현재 종로구 도렴동에서 개교한 ‘관립한성고등여학교’가 1911년 이름이 바뀌었으며 1951년 경기여자중학교와 경기여자고등학교로 개편되었다고 합니다.

굳이 얼굴을 보여주지 않아도 활기차고 당당한 발걸음에서 신학기의 시작과 희망이 느껴집니다. 지금의 사진기자들과는 사진 촬영 접근법이 다르네요. 지금은 너무 많이 학생들 앞에 카메라를 들이대다 보니 인권문제와 충돌이 일어나기도 합니다. 그래서 더 이상 학교에서 기자들이 오는 것을 싫어합니다. 왜 우리는 학생들의 얼굴을 앞에서 찍고 모자이크를 하는 걸까요? 학생들의 얼굴은 언제부터 신문에 실렸을까요? 앞으로 유심히 자료를 한번 들춰볼 생각입니다. 새로운 프로토콜이 필요한 시대니까요. 과거 사진에서 한 수 배웠습니다.

▶여러분은 100년 사진에서 뭐가 보이시나요? 댓글에서 여러분의 시선을 느껴보고 싶습니다.

청계천 옆 사진관 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

DBR

구독

-

김도언의 너희가 노포를 아느냐

구독

-

함께 미래 라운지

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

2

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

3

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

4

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

5

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

6

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

7

“일찍 좀 다녀” 행사장서 호통 들은 장원영, 알고보니…

-

8

전원주 4200% 대박? 2만원에 산 SK하이닉스 90만원

-

9

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

10

김정관, 美러트닉과 ‘관세갈등’ 결론 못내…“내일 다시 만나 협의”

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

7

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

8

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

9

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

10

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

트렌드뉴스

-

1

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

2

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

3

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

4

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

5

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

6

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

7

“일찍 좀 다녀” 행사장서 호통 들은 장원영, 알고보니…

-

8

전원주 4200% 대박? 2만원에 산 SK하이닉스 90만원

-

9

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

10

김정관, 美러트닉과 ‘관세갈등’ 결론 못내…“내일 다시 만나 협의”

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

7

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

8

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

9

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

10

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![“제때 학교 다녔으면 이 모습”…AI 졸업사진에 만학도 글썽[청계천 옆 사진관]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2026/01/28/133249983.1.jpg)

댓글 0