공유하기

“그는 방울 대신 카메라를 든 무당”

-

입력 2007년 2월 5일 03시 00분

글자크기 설정

한국의 대표적인 다큐멘터리 사진작가 김수남(1949∼2006) 씨는 평생 굿판을 찾아다녔다. 그는 어딘가에서 굿판이 벌어진다는 소문만 듣고도 방방곡곡을 헤맸다. 촌부들과 어울려 술 한 잔 걸치면서 정에 겨워 눈물을 흘렸다. 그러고는 카메라를 들었다. 천진한 눈물을 보고 감동한 무당들이 춤과 노래로 그를 달래주었다. 그의 렌즈는 중국과 인도, 미얀마, 베트남, 스리랑카 등 아시아 여러 나라의 굿판으로도 옮겨갔다. 그러나 지난해 태국 치앙라이에서 소수민족 리수족의 신년맞이 축제를 취재하다가 뇌출혈로 세상을 떠났다.

미신이라며 손가락질받던 예인들의 굿판이 소중한 전통 문화임을 앞서 자각했던 사진작가 김수남 씨. 그의 1주기를 맞아 대표작과 일생을 조망하는 ‘김수남 사진 굿’이 7∼20일 서울 종로구 인사동 인사아트센터에서 열린다. 김인회 전 연세대 교수, 김병익 한국문화예술위원회 위원장, 김민기 학전 대표 등 고인을 아끼던 학계 문화계 인사들이 ‘김수남기념사업회’를 만들어 마련하는 행사다.

제주도 영등굿을 찍은 사진, 인도 케랄라 주에서 전통굿을 벌이는 신들린 무당을 찍은 사진에서 극적 장면을 포착하는 작가의 동물적인 감각을 엿볼 수 있다. “김수남은 방울과 부채 대신 카메라를 들고, 공수를 내리는 대신 셔터를 누르는 무당이었다”는 김인회 씨의 회고가 어떤 의미인지 짐작할 만한 작품들이다.

김 씨는 1970년대 미신타파의 구호에 내몰려 사라져가던 무속 현장을 우리 고유의 전통 문화로 인식하고 사진 예술로 승화시키면서 굿에 대한 인식을 바꿔 놓았다. 인류학 국문학 민속학 등 여러 분야의 학자들과 공동 작업을 통해 다큐멘터리 사진집 ‘한국의 굿’ 시리즈 20권을 내놓기도 했다. 1990년대부터는 중국 인도 네팔 미얀마 베트남 스리랑카 등 아시아 여러 나라의 오지에서 사라져가는 민속 문화를 카메라에 담아왔다.

그의 사진에서 무엇보다 눈에 띄는 것은 관찰자의 차가운 시선이 아니라 사진 속 대상과 공감하며 호흡하려고 애썼던 작가의 마음가짐이다. 태국 아카족의 신년맞이 행사에 참가한 소녀들을 클로즈업해서 찍은 사진을 보면, 이 작가가 소녀들과 얼마나 두텁고 순수한 친분을 쌓았는지를 확인할 수 있다. 그런 친분이 아니었다면 외국인이 든 렌즈를 앞에 두고 두려움 없이 맑은 눈을 빛내는 얼굴을 포착할 수 없었을 것이다.

전시장에서는 중요무형문화재 예능보유자 김금화 씨를 비롯해 서순실 이귀인 이상순 씨 등 김 씨가 생전에 돈독한 사귐을 가졌던 만신들이 넋굿을 펼친다. 이애주 씨의 넋살풀이춤, 지성자의 가야금 연주, 김운선 씨의 경기도당굿 춤 등 명인들의 공연도 열린다. 02-736-1020

김지영 기자 kimjy@donga.com

트렌드뉴스

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

日 소니마저 삼킨 中 TCL, 이젠 韓 프리미엄 시장 ‘정조준’

-

3

경찰 조사받다 “물 좀 달라”…자리 뜨자 알약 20알 ‘꿀꺽’

-

4

청사에 ‘구청장 전용 쑥뜸방’ 만든 부산 북구청장

-

5

트럼프, 연준 의장에 케빈 워시 지명

-

6

호주오픈 결승은 알카라스 대 조코비치…누가 이겨도 ‘대기록’

-

7

美 이민단속에 예산 펑펑…“32조 떼돈 벌었다” 웃는 기업 어디?

-

8

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

9

윤주모, 편의점 덮밥 부실 논란 해명…“맛없어 보이게 찍어”

-

10

합당 협상도 시작전 ‘정청래-조국 밀약설’ 문자 파장

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

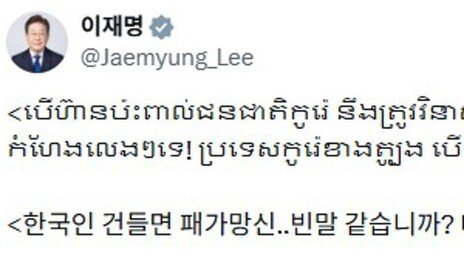

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

트렌드뉴스

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

日 소니마저 삼킨 中 TCL, 이젠 韓 프리미엄 시장 ‘정조준’

-

3

경찰 조사받다 “물 좀 달라”…자리 뜨자 알약 20알 ‘꿀꺽’

-

4

청사에 ‘구청장 전용 쑥뜸방’ 만든 부산 북구청장

-

5

트럼프, 연준 의장에 케빈 워시 지명

-

6

호주오픈 결승은 알카라스 대 조코비치…누가 이겨도 ‘대기록’

-

7

美 이민단속에 예산 펑펑…“32조 떼돈 벌었다” 웃는 기업 어디?

-

8

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

9

윤주모, 편의점 덮밥 부실 논란 해명…“맛없어 보이게 찍어”

-

10

합당 협상도 시작전 ‘정청래-조국 밀약설’ 문자 파장

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0