‘무연고 사망자’의 마지막을 지켜주는 김민석 씨

‘혹시 이 세상 어딘가에 외로운 고인의 죽음을 함께 슬퍼해 줄 단 한 사람이 존재하지 않을까.’서울시 무연고 사망자 장례를 지원하는 비영리민간단체 ‘나눔과나눔’에서 근무하는 김민석 씨(30·사진)는 시가 보낸 장례의뢰 공문을 받을 때면 늘 서류에는 제대로 나타나지 않는 고인의 인연을 떠올린다. “가족관계증명서와 제적등본, 혼인관계증명서가 담지 못하는 인연이 분명 있을 것”이라는 믿음 때문이다.

“고인에 대해 아는 건 주소뿐이지만 찾아갔습니다. 제가 이 일을 하지 않으면 고인이 애도를 받을 수 있는 기회가 사라지니까요. 그리고 그곳에서 고인을 위해 눈물을 흘려주고 기도해주는 여관 주인을 만났어요. 그는 ‘무연고’가 아니었던 겁니다.”

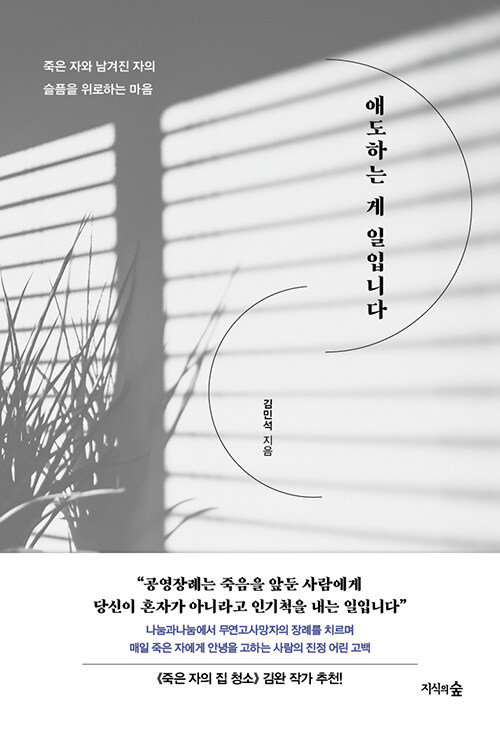

최근 신간 ‘애도하는 게 일입니다’(지식의숲)을 펴낸 김 씨는 11일 전화 인터뷰에서 “우리 사회는 죽음 이후 장례를 치러줄 사람이 없다는 이유로 고인을 ‘무연고 사망자’라고 부르며 애도의 의식을 제공하지 않고 시신을 처리해왔다”며 “공영장례 제도는 장례를 치르며 고인을 존엄한 인간으로 함께 기억하고 추모하는 것”이라고 했다.

김 씨는 장례식장에서 고인의 얼굴을 마주할 지인들을 위해 영정사진도 만든다. 김 씨는 “대부분 영정을 미리 찍어두지 않기 때문에 단체 사진 속에 아주 작게 나온 고인의 얼굴 일부분을 사용할 때가 많다. 그런 사진을 찾게 되면 사진 위에 아이패드 드로잉으로 양복이나 한복을 덧그린다”고 했다.

“혹여 고인에게 마지막 인사를 건네러 온 이들이 위화감을 느끼지 않길 바라는 마음에서 합니다. 화장장에 고인의 위패만 덩그러니 놓여 있으면 외로워 보이니까요. 어떻게든 얼굴이 나온 작은 사진이라도 찾아서 가장 멋진 옷을 입혀 영정을 만들어드립니다.”

때로 고인의 영정을 보고 생전 일면식이 전혀 없는 시민들이 찾아와 헌화를 하기도 한다고. 그는 “왜 이들은 가족도, 친구도 아니었던 누군가를 위해 헌화를 할까 곰곰이 생각해봤다”며 “그건 아마도 ‘믿음’ 때문일 것 같다”고 했다.

이소연 기자 always99@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

경찰 ‘서열 2위’ 치안정감에 김도형·김봉식·이호영 승진 내정

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

국민연금 보험료 인상…월 590만 원 직장인 1만 2150원 인상

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

학원가 비탈길 돌진하는 1t트럭, 청년이 올라타 멈췄다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0