‘한국 근대문학은 왜 왜소한가.’

문화제도사(史) 시각에서 식민지 근대성의 구조를 규명하는데 힘써 온 한기형 교수(57·성균관대 동아시아학술원 원장)는 이 화두를 풀기 위해 연구를 거듭했다. 특히 일제의 검열이 근대문학에 미친 영향을 파고들었다. 그 과정에서 한 교수의 화두는 ‘한국 근대문학은 과연 왜소한가’로 바뀌었다. 한 교수는 최근 식민지 검열 연구의 결정판이라 할 만한 ‘식민지 문역(文域)’(성균관대 출판부, 3만5000원)을 출간했다.

9일 서울 종로구 성균관대 원장실에서 만난 한 교수는 “일제의 검열이 익숙한 주제 같지만 실제로 어떻게 문학의 내부로 파고들어와 질서를 비틀었는지는 제대로 탐구되지 못했다”고 강조했다.

“굵은 바늘을…한번 찌를 때마다 강력한 전기에 감전된 듯이 순간 몸이 구두점처럼 조그맣게 줄어드는 것 같았다.”

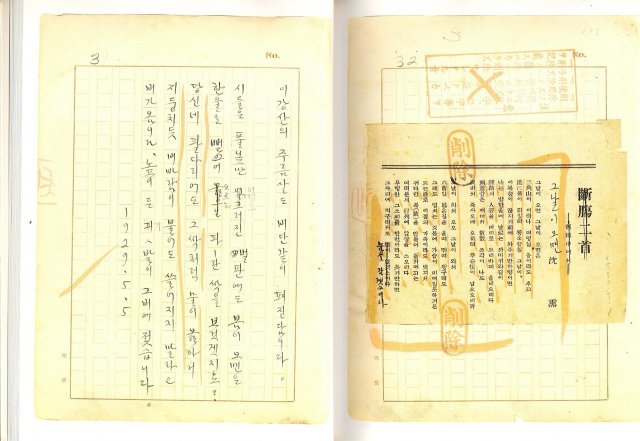

한 교수는 일본 작가 고바야시 다키지(1903~1933)가 사회주의자들에 대한 참혹한 고문을 묘사한 소설 장면을 예로 들었다. 독립운동가들이 무수한 고문을 겪었음에도 일제강점기 우리 문학에서는 이런 묘사를 찾아보기 어렵다. 한 교수는 “조선에서는 이런 작품의 발표가 불가능했다”면서 “당시 문학이 애매하거나, 모호하거나, 어슴푸레하거나, 회색적인 것은 오히려 검열을 피하기 위한 작가들의 자구책”이라고 설명했다.

이 같은 억압을 전제하면 일제강점기 작품은 전혀 다르게 볼 수 있다는 게 한 교수의 주장이다. 작가들은 작품을 통해 마음속 소리를 외치지는 못했으나 어떻게든 작품에 은밀히 내심의 한 자락을 남겼다. 한 교수는 대표적인 작가로 염상섭(1897~1963)을 꼽는다. 한 교수는 “염상섭은 소설 ‘만세전’을 통해 식민지라는 곤경을 마주했으나, 더 깊이 파고든다면 작품 출간 자체가 불가능했기에 우회로를 찾았다”며 “‘광분’(1929년 발표)처럼 막장드라마 같은 설정으로 높이 평가받지 못하는 통속 소설에도 식민지 자본주의의 무도함과 저열함을 드러내는 작가의 진정한 의도가 담겨 있다”고 강조했다.

일례로 춘향전은 1930년대 해마다 수만 권씩 팔렸다. 구소설이 조선 출판문화의 진짜 대세였던 것. 한 교수는 “열여섯 살 소녀가 죽음을 향해 질주하는 심청전을 읽으며 독자는 삶과 죽음을 고민했을 것”이라면서 “그런데 심청전이 근대 한국인에게 남긴 심상에 관해서는 아무도 질문하지 않고 그저 소멸하던, 전근대적인, 구태의연한 전통서사의 잔재로 치부해버린다”고 꼬집었다.

당대 조선어 출판물은 일본어 매체에 포위돼 있었다. 한 교수의 조사에 따르면 일제강점기 판매 상위 30개 출판물 가운데 조선어 매체는 동아일보 등 4종에 불과했다. 당대 작가나 언론인들이 어떤 중층적 억압에 놓였는지를 의식하고 텍스트를 들여다봐야 한다고 한 교수는 강조했다. 그는 “그동안 한국의 근대성을 영미 이론이나 설익은 탈근대론, 심지어 제국의 관점으로 분석해 왔다”면서 “한국의 역사 경험을 바탕으로 만든 기준과 미학으로 설명해야 한다”고 말했다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

홍준표, 한국축구 올림픽 진출 실패에 또 쓴소리 “겸임시키더니 이 꼴”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

尹-이재명, 29일 오후 2시 대통령실서 만난다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

日, 엔화 약세에도 금리 동결…엔-달러 환율 34년만에 최고

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0