경원선 복원될 철로 구간 첫 르포

25일 오후 강원 철원군 철원읍 민간인 출입통제선(민통선) 안. 서울역에서 기차를 타고 최북단 역인 백마고지역에서 내려 다시 차로 갈아타며 도착한 곳이었다. 손에 든 지도에는 옛 경원선 철길이 표시돼 있지만 보이는 것이라고는 논밭뿐 철로는 전혀 없었다. 유 계장은 “6·25전쟁 직후 가난에 시달리던 주민들과 인근 부대 병사들이 철도레일을 뜯어서 고철로 내다 팔았기 때문”이라고 했다.

남북을 잇는 3대 철도 중 유일하게 남북 연결구간이 끊긴 경원선을 복원하기 위한 정부의 현지 조사가 이달 16일부터 이곳에서 시작됐다. 박근혜 정부가 취임 초부터 내세웠던 ‘유라시아 이니셔티브’의 실현 수단 중 하나인 철도망 복원작업이 처음으로 본격화되는 현장이다. 최근 러시아가 북한 철도 현대화 사업을 추진하겠다고 발표하는 등 북한 지역 철도망에 대한 한반도 주변 강대국들의 관심이 높아지는 상황에서 ‘철도 주권’을 확보하기 위해 남측 단절 구간이라도 우선 건설하겠다는 게 정부의 구상이다.

▼ 과거 서울역 규모였던 철원역… 60년 긴잠에서 깨어날까 ▼

민통선을 통과해 차로 10여 분, 철원군 철원읍 두루미평화관 옆 비무장지대(DMZ) 출입로에는 이렇게 적힌 플래카드가 걸려 있었다. DMZ를 제외한 남한 땅의 최북단이라는 의미인 ‘한계선’이라는 말이 분단 한국의 현실을 아프게 드러내고 있다. 경원선의 남한 최북단 역인 월정리역은 DMZ 안에 있다. 민간인은 아예 발을 들일 수 없어 버려진 역이다. 1913년 생긴 월정리역은 분단 전까지 서울 용산역을 출발해 북한 원산역으로 가는 기차가 하루에도 여러 차례 오갔다. 지금은 역사도, 철로도 남아 있지 않고 풀만 무성할 것이다. 정부는 관광객을 위해 DMZ 초입에 월정리 역사를 임시로 만들어뒀다.

민통선 밖으로 약 850m 거리에 있는 백마고지역까지는 서울역에서 출발한 ‘DMZ-트레인’과 경기 동두천역에서 출발한 경원선 통근열차가 다니고 있다. 하지만 승강장에서 북쪽으로 채 20m도 못 가 철로는 끊겨 있다. ‘철마는 달리고 싶다’라는 유명한 글귀가 새겨진 철도종단점을 알리는 표지판이 이곳에 설치돼 있다. 그 너머는 논이다. 이곳에서 북측 경원선의 출발역인 평강역까지는 동두천역보다 가깝지만 6·25전쟁 이후 60년 넘게 열차는 달리지 못하고 있다.

백마고지 다음 역이었던 민통선 안 남측 구간의 철원역과 월정리역은 모두 전쟁통에 소실됐다. 다만 철원역 터는 철원군이 펜스를 쳐서 보존하고 있었다. 약 16만5290m²에 2층 적벽돌로 지었던 철원역사는 분단 전 서울과 원산, 금강산 등을 잇는 교통의 요충지였다. 1945년 광복 당시 역무원 수는 서울역과 같은 80명으로, 그 규모를 짐작해볼 수 있다. 현재 이 일대는 빈터이거나 논밭이다.

경원선 복원 논의가 이번이 처음은 아니다. 1991년에는 설계를 마치고 1998년에 DMZ를 제외한 지역의 토지 보상까지 거의 마쳤다. 김대중 정부 때인 2000년에는 남북 협상 테이블에 철도 연결 안건이 올랐으나 3대 철도 중 경원선만 합의에서 빠졌다. 국토부 관계자는 “경원선 지역에 북측 군사시설이 집중돼 있어 북한이 수용하지 않은 것으로 보인다”고 말했다.

이번에 복원에 나서도 월정리역에서 군사분계선까지 DMZ 내 2km 구간은 정전협정에 따라 남북 합의가 있어야 이을 수 있다. 북한까지 완전히 개통되면 전남 목포∼서울 용산∼북한 나진을 철도로 오갈 수 있어 경의선(부산∼서울∼북한 신의주)과 함께 한반도 ‘X자 철도망’이 완성된다. 향후 러시아, 유럽으로 뻗어나가는 시베리아횡단철도(TSR)와도 이어진다.

철원=홍수영 기자 gaea@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

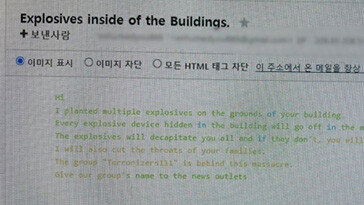

“당신의 건물에 폭발물 심었다” 인천공항에 영문 메일…경찰 수사

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

對 러시아 제재 별무효과…알고보니 “뒷구멍이 숭숭”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“결혼 왜 안 하니” 잔소리에 흉기로 가족들 위협한 30대 결국…

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0