화학무기의 끔찍한 역사는 제1차 세계대전 때부터 시작됐다. 독일군은 1915년 벨기에의 이프르 전선에서 프랑스군에 염소가스 공격을 감행했다. 독일군 진영에서 바람을 타고 온 노란 안개를 연막탄으로 착각한 프랑스군은 참호 속으로 숨었다가 5000여 명이 숨지고 6000여 명이 포로로 잡혔다.

세계 각국은 1925년 질식성·독성 가스 사용을 금지하는 제네바 의정서를 체결했지만 손쉽게 적을 몰살시킬 수 있는 ‘사신(死神)의 유혹’을 원천적으로 차단하지 못했다. 제2차 세계대전 당시 일본은 중국에서 ‘이페리트’라는 치명적인 독가스를 살포해 1000여 명을 살해했다. 독일 나치는 살충제로 만든 ‘치클론-B’라는 독가스로 유대인 600만 명을 학살했다.

국제사회는 1997년 화학무기금지협약(CWC)을 발효시켜 화학무기의 개발과 생산, 비축, 사용을 금지하고, 보유하고 있는 화학무기도 폐기토록 했다. 그러나 시리아 정부군은 이를 비웃듯 두 달 전 사린가스로 자국민 1300여 명을 살육했다. 사린가스는 2차 대전 때 독일이 개발한 독가스로 1995년 일본 옴진리교 신자들이 도쿄 지하철역에 뿌려 12명의 목숨을 앗아가는 데 사용됐다.

최근 미국과 러시아가 시리아의 화학무기 폐기에 원칙적으로 합의했지만 아직 갈 길이 멀어 보인다. 시리아 정부가 뒤늦게 CWC에 가입하고 화학무기 포기 의사를 밝힌 것도 국제사회의 개입을 모면하려는 꼼수로 보인다. 자칫 잘못하면 시리아 정부에 대한 징벌은커녕 ‘면죄부’를 주게 되지 않을지 우려스럽다.

시리아 화학무기 참사는 결코 강 건너 불구경이 아니다. 최대 5000t에 이르는 화학무기를 보유한 것으로 추정되는 북한은 시리아보다 훨씬 위험하다. 북한은 유사시 사린가스나 신경작용제 VX 같은 화학탄두를 탑재한 야포와 미사일로 한국의 주요 군사시설과 인구밀집지역을 공격할 가능성이 높다. 사린가스의 경우 650t으로 서울시민 30∼40%의 목숨을 앗아갈 수 있을 것으로 정보당국은 보고 있다. 북한의 화학무기 보유 규모는 남한 인구를 절멸(絶滅)시킬 수 있는 수준이라는 분석도 있다. 최근 방한했던 척 헤이글 미국 국방장관도 북한의 화학무기가 주한미군과 한반도 안보에 큰 위협이라고 지적했다.

우리가 시리아 사태를 걱정하는 이유가 바로 여기에 있다. 화학무기를 사용한 시리아 정부는 인류의 이름으로 단죄돼야 한다. 시리아 사태가 흐지부지되면 나쁜 선례만 남길 뿐이다. 일각에선 시리아 사태의 외교적 해결방식이 북한에 협상카드를 하나 더 쥐여줄 것이라는 비판이 나온다. 북한이 화학무기가 핵무기만큼이나 정치적 군사적 효용성을 발휘할 수 있음을 간파했을 것이라는 얘기다. ‘악마의 무기’에 기댄 반인륜적 정권은 결코 유지될 수 없으며 북한도 예외가 아니라는 교훈을 남기는 것, 그것이 국제사회가 반드시 지켜야 할 의무다.

윤상호 군사전문기자 ysh1005@donga.com

전문기자 칼럼

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘과 내일

구독

-

‘AI혁신 시대’ 기로에 선 한국 금융

구독

-

한시를 영화로 읊다

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

대구 35도·서울 32도 무더운 날씨 계속…전남·경상권 일부 폭염 특보

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

머스크 또 성추문…“인턴 불러내 성관계 후 간부급으로 채용”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

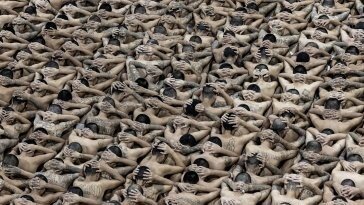

‘범죄와의 전쟁’ 엘살바도르…폭력배 2000명 반바지만 입힌 채 이감

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[전문기자 칼럼/조성하]파도만 보지 말고 바람을 보라](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2013/10/10/58110529.2.jpg)

![[전문기자 칼럼/윤상호]‘시리아, 화학무기 살육’ 남의 일 아니다](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2013/10/03/57995819.1.jpg)

![[전문기자 칼럼/김화성]차르르! 차르르! ‘자전거 천국’](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2013/09/25/57810073.1.jpg)

댓글 0