공유하기

[버려진 어린이 인권(下)]열악한 아동복지 시설-인력

-

입력 2002년 5월 3일 18시 24분

글자크기 설정

아동 인권 보호에 대한 한국의 현주소를 전문가들은 이렇게 표현한다.

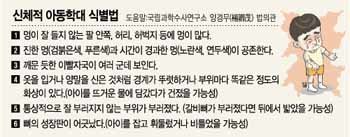

2000년 7월13일 개정 아동복지법이 시행되면서 한국은 비로소 아동 학대에 대해 국가가 개입하는 시스템을 갖췄다.

이전에는 시립 및 도립 아동상담소와 문화관광부 산하 청소년상담실을 통해 버려지거나 가출한 아이들에 대해 보호시설 입소나 상담 등을 해주는 게 국가가 하는 활동의 전부였다. 91년 유엔의 ‘아동의 권리에 관한 국제협약’을 비준해 각종 착취와 학대로부터 아동을 보호하겠다고 선언한 국가치곤 출발이 늦은 셈이다.

| ▼글 싣는 순서▼ |

개정 아동복지법에 따라 2000년 10월부터 전국 16개 시도에 17개의 아동보호전문기관이 ‘아동학대예방센터’란 이름으로 생겨났다.

이 가운데 3곳은 시가 설치했고 나머지 14곳은 민간기관이다. 그동안 꾸준히 아동보호 활동을 펼쳐온 한국어린이보호재단, 한국복지재단, 한국이웃사랑회 등 민간기관을 정부가 아동보호전문기관으로 지정한 것. 그러나 예방센터의 인력과 재정은 제대로 활동하기엔 사정이 좋지 못하다.

센터 한 곳의 전문인력은 8, 9명 선으로 이들이 한 시 또는 한 도의 모든 아동학대 신고 사례를 처리해야 한다.

수원시에 센터가 있는 경기도의 인구는 약 900만명으로 전문인력은 단 8명에 불과하다. 단순비교는 어렵지만 인구 800만명의 미국 뉴욕주의 경우 아동보호 직원이 8000명에 이른다.

일본의 경우도 현(縣) 이상의 행정구역에 모두 174개의 공립아동상담소를 설치해 아동학대방지 시스템을 가동 중이다.

각 센터의 재정은 정부에서 50%, 지방에서 50%씩을 부담한다. 이렇게 해서 지난해 모두 14억여원을 지원받았지만 전문인력의 월급을 주기도 빠듯하다.

또 학대를 유발하는 요인이 재발하는 것을 막기 위해 부모들에 대한 대안적 양육방법의 교육과 지원서비스, 더 나아가 치료 등이 필요하지만 지금의 형편으로는 어렵다.

이호균(李好均) 한국이웃사랑회 아동학대문제연구소 소장은 “지난해 신고된 아동학대의 80%가량이 부모에 의한 것”이라며 “가정 내의 학대는 단순히 아이를 부모와 떼어놓는다고 해결되는 게 아니라 학대를 유발하는 원인을 찾아 치료하고 교육해야 한다”고 말했다. 또 현행법상 신고의 의무가 있는 의사와 교사 및 사회시설 종사자 등에게 단지 양심상의 책임만 지우는 것도 아동학대를 방조한다는 지적이다.

이화여대 사회복지학과 노충래(盧忠來) 교수는 “지난해 의사가 신고한 경우는 전체의 1% 정도에 불과했다”며 “미국은 학대 아동을 1차적으로 진단할 의사들이 제대로 신고하지 않을 때 면허증을 반납하도록 하는 등 엄격하게 규제한다”고 말했다.

이명숙(李明淑) 변호사는 아동 인권을 보호하기 위해선 무엇보다 정부의 관심과 적극적인 지원 노력이 필요하다고 주장했다.

이 변호사는 특히 “최근 사회적 합의도 없이 ‘학교 체벌’을 다시 용인하려는 것에서 볼 수 있듯이 아동 학대에 대한 국민적 인식의 전환이 필요하다”고 강조했다.

민동용기자 mindy@donga.com

길진균기자 leon@donga.com

트렌드뉴스

-

1

“합당 멈춰라” “당무개입 말라” 김민석-정청래 당권다툼 전초전

-

2

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

3

[사설]양승태 47개 혐의 중 2개 유죄… 법원도, 검찰도 부끄러운 일

-

4

“태국서 감금” 한밤중 걸려온 아들 전화…어머니 신고로 극적 구조

-

5

“합당 멈춰라” “당무개입 말라”… 김민석-정청래 당권다툼 전초전

-

6

마운자로-러닝 열풍에 밀린 헬스장, 지난달에만 70곳 문닫아

-

7

정해인, ‘쩍벌’ 서양인 사이에서 곤혹…인종차별 논란도

-

8

앤드루 前왕자, 누운 여성 신체에 손댄 사진… 英사회 발칵

-

9

집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”

-

10

“내 주인은 날 타이머로만 써”… 인간세계 넘보는 AI 전용 SNS 등장

-

1

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

2

집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”

-

3

한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”

-

4

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

5

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

6

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

7

‘R석 7만9000원’ 한동훈 토크콘서트…한병도 “해괴한 정치”

-

8

李 “설탕부담금, 어려운 문제일수록 토론해야”

-

9

李, 또 ‘설탕부담금’…건보 재정 도움되지만 물가 자극 우려

-

10

‘역대급 실적’ 은행들, 최대 350% 성과급 잔치…金 단축 근무도

트렌드뉴스

-

1

“합당 멈춰라” “당무개입 말라” 김민석-정청래 당권다툼 전초전

-

2

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

3

[사설]양승태 47개 혐의 중 2개 유죄… 법원도, 검찰도 부끄러운 일

-

4

“태국서 감금” 한밤중 걸려온 아들 전화…어머니 신고로 극적 구조

-

5

“합당 멈춰라” “당무개입 말라”… 김민석-정청래 당권다툼 전초전

-

6

마운자로-러닝 열풍에 밀린 헬스장, 지난달에만 70곳 문닫아

-

7

정해인, ‘쩍벌’ 서양인 사이에서 곤혹…인종차별 논란도

-

8

앤드루 前왕자, 누운 여성 신체에 손댄 사진… 英사회 발칵

-

9

집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”

-

10

“내 주인은 날 타이머로만 써”… 인간세계 넘보는 AI 전용 SNS 등장

-

1

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

2

집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”

-

3

한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”

-

4

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

5

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

6

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

7

‘R석 7만9000원’ 한동훈 토크콘서트…한병도 “해괴한 정치”

-

8

李 “설탕부담금, 어려운 문제일수록 토론해야”

-

9

李, 또 ‘설탕부담금’…건보 재정 도움되지만 물가 자극 우려

-

10

‘역대급 실적’ 은행들, 최대 350% 성과급 잔치…金 단축 근무도

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개