공유하기

[사설]盧대통령 ‘北비위 맞추기’ 線을 넘었다

-

입력 2007년 2월 16일 23시 07분

글자크기 설정

이번 합의를 아무리 긍정적으로 평가하더라도 노 대통령의 발언은 너무 낙관적이고 가볍게 들린다. 당장 중유 제공 등의 부담만도 매년 650억 원이 넘고 이후 전력 200만 kW와 경수로 제공까지 감안하면 앞으로 10년간 10조 원 정도를 우리 국민이 감당해야 한다. 지난해 7월 이후 중단됐던 연간 50만 t의 쌀과 30만 t의 비료까지 지원하면 그 비용만도 해마다 3000억 원이다. 이것만 해도 매년 1조3000억 원이 넘는 돈인데 대통령은 무슨 수로 ‘달라는 대로 다 주겠다’는 것인가.

북이 실제로 핵을 완전히 폐기할지도 아직은 미덥지 않다. 합의를 밥 먹듯이 깨 온 북이다. 그때마다 우리는 줄 것 다 주고 뒤통수를 맞곤 했다. 이번 합의도 겨우 첫 단추를 끼운 것에 불과하고 ‘과거와 현재의 핵’을 폐기하는 문제는 논의조차 되지 않았다. 조지 W 부시 미국 대통령이 “물질적 지원은 북이 핵의 불능화(不能化) 약속을 지킬 때 제공될 것”이라고 한 것도 이런 점을 염두에 두었기 때문이다. 그런데도 우리만 ‘더 많이 더 빨리’ 지원하지 못해 안달이 난 형국이다.

노 대통령의 공개적인 언급은 북에 요구 수준을 높이도록 부추기는 것이나 다름없어 ‘실리(實利)를 주고받는’ 협상의 기본에도 어긋난다. 이는 김정일 정권에는 큰 선물이 될지 몰라도 세금으로 메워야 하는 우리 국민에겐 짐을 더 무겁게 하는 행위다. 대통령이 그동안 국내 민생문제 해결에 이렇게 적극적으로 나섰더라면 서민들의 힘든 생활이 조금은 나아졌을 것이라는 생각이 든다.

남북 장관급회담도 베이징 합의 이행 상황을 봐 가며 차분하게 추진해야 할 일이다. 이를 지나치게 서두르는 정부의 의도가 석연치 않다. ‘사전에 기획된 시나리오’라는 말까지 나온다. 대통령 정치특보인 이해찬 전 국무총리가 13일 개성공단을 방문한 것과 맞물려 노 정권이 대선의 국면 전환을 위한 남북 정상회담 성사에 다걸기(올인)하는 것이 아니냐는 의구심이 증폭되고 있다.

화제의 비디오 >

-

오늘과 내일

구독

-

현장속으로

구독

-

함께 미래 라운지

구독

트렌드뉴스

-

1

경찰 조사받다 “물 좀 달라”…자리 뜨자 알약 20알 ‘꿀꺽’

-

2

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

3

윤주모, 편의점 덮밥 부실 논란 해명…“맛없어 보이게 찍어”

-

4

청사에 ‘구청장 전용 쑥뜸방’ 만든 부산 북구청장

-

5

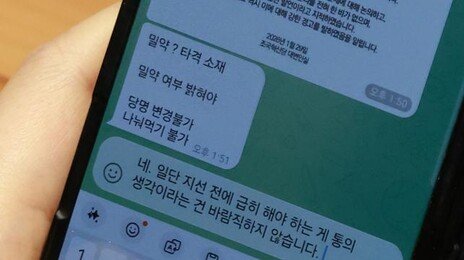

‘정청래-조국 밀약설’ 술렁이는 與…반청측 ‘타격 소재’ 찾았나

-

6

美 이민단속에 예산 펑펑…“32조 떼돈 벌었다” 웃는 기업 어디?

-

7

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

8

김정관, 러트닉과 관세 결론 못 내…“향후 화상으로 대화”

-

9

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

10

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

10

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

트렌드뉴스

-

1

경찰 조사받다 “물 좀 달라”…자리 뜨자 알약 20알 ‘꿀꺽’

-

2

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

3

윤주모, 편의점 덮밥 부실 논란 해명…“맛없어 보이게 찍어”

-

4

청사에 ‘구청장 전용 쑥뜸방’ 만든 부산 북구청장

-

5

‘정청래-조국 밀약설’ 술렁이는 與…반청측 ‘타격 소재’ 찾았나

-

6

美 이민단속에 예산 펑펑…“32조 떼돈 벌었다” 웃는 기업 어디?

-

7

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

8

김정관, 러트닉과 관세 결론 못 내…“향후 화상으로 대화”

-

9

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

10

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

10

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[화제의 비디오]분출구 못찾은 젊음 그린 「크랙시티」](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0