공유하기

개미와 꿀벌, 고밀도 사회의 위생수칙[서광원의 자연과 삶]〈28〉

- 동아일보

글자크기 설정

이들은 대체로 나무속이나 땅속에 산다. 외부 공격이나 날씨의 영향을 최소화할 수 있어서다. 하지만 장점과 단점은 같이 오는 법. 습하고 밀폐된 데다 개체들의 밀도가 높아 바이러스나 곰팡이에게도 천국이다. 전염병이 생기면 집단 전체가 몰살당하기 쉽다.

꿀벌은 이런 재앙을 방지하기 위해 나무에서 송진을 가져와 침과 밀랍 등을 섞어 프로폴리스라는 걸 만든다. 나무들이 상처를 치료하기 위해 만든 송진에 여러 물질을 넣은 것이라 항생 효과가 탁월한데 벌집을 지을 때 이걸 재료로 쓴다. 벌집 입구에도 놓아 두어 밖에 나갔다 온 벌들이 ‘소독’하도록 한다. 특히 쥐 같은 커다란 동물이 벌집 안으로 들어와 죽으면 처치 곤란인데 이걸로 ‘밀봉’해 부패를 원천 봉쇄해 버린다. 고대 이집트인들이 미라 방부제로 쓴 건 당연한 일이었다.

꿀벌과 개미 사회가 알려주는 생태학적 의미는 명확하다. 협력을 극대화하려면 높은 밀도가 필요한데 이러려면 미생물과의 전쟁에서 먼저 이겨야 한다는 뜻이다. 사실 코로나19도 결국 밀집 사회가 만들어낸 것 아닌가. 아마 이들도 수많은 시행착오를 통해 이런 능력을 획득했을 텐데, 우리 호모사피엔스는 지난 20여만 년 동안 밀집 생활을 해 본 적이 거의 없어서 그런지 여전히 근본적인 대책에 미흡하다. 하긴 6000여 년 전에야 도시를 이루기 시작했으니 그럴 만도 하다. 비율로 치면 3%, 그러니까 아주 최근에야 대규모로 살기 시작한 것이다. 밀집 상태가 높아질 때마다 흑사병 같은 홍역을 치러온 이유다.

이번 코로나19의 광풍에 우리는 다행히 선방하고 있지만 개선해야 할 것도 많다. 일부 개인들의 자세도 그렇지만 최근 기초 지자체들이 사람들에게 보내는 휴대전화 메시지도 그중 하나다. 얼마 전부터 확진자 거주지(洞)를 알려주지 않는다. 사생활 보호의 측면도 있지만 인간은 불안이나 위험이 어느 정도 구체적이고 가까워질 때 효과적으로 대처한다. 내가 살고 있는 근처에서 확진자가 나오면 좀 더 조심하지만 단순히 구(區)나 군 단위로 숫자만 나오면 먼 일처럼 느껴져 경계심은 낮아지고 막연한 불안감만 높아진다. 수만 명이 사는 동 이름을 공개하는 게 과연 사생활 침해인지 궁금하다.

높은 밀집도는 완전히 새로운 생존법을 요구한다는 걸 자연은 알려준다. 갈수록 북적거릴 도시에서 대규모로 살려면 지금까지 살아온 방식 역시 대규모로 바꿔야 한다는 뜻이다.

서광원의 자연과 삶 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

샌디에이고 특별전 맛보기

구독

-

김순덕 칼럼

구독

-

딥다이브

구독

트렌드뉴스

-

1

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

2

이정후 美공항서 일시 구금…前하원의장까지 나서 풀려났다

-

3

수명 연장에 가장 중요한 운동법 찾았다…핵심은 ‘이것’

-

4

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

5

‘소득 있는 노인’ 노령연금 감액 안한다…월 519만원 미만 대상

-

6

‘대장동 항소 포기’ 반발 검사장 7명 법무연수원 좌천

-

7

與 합당 제안에…조국 “국민 뜻대로” 당내 논의 착수

-

8

李대통령 지지율 59%…부동산 정책은 “부정적” 47%

-

9

[속보]법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

10

트럼프의 그린란드 병합 의지, ‘이 사람’이 불씨 지폈다[지금, 이 사람]

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

3

한덕수 징역 23년 선고…“위로부터의 내란, 위법성 더 크다”

-

4

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

5

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

6

李 “용인 반도체 전력 어디서 해결?…에너지 싼 곳에 갈 수밖에”

-

7

李 “정교유착, 나라 망하는길…‘이재명 죽여라’ 설교하는 교회도”

-

8

[김순덕 칼럼]팥쥐 엄마 ‘원펜타스 장관’에게 700조 예산 맡길 수 있나

-

9

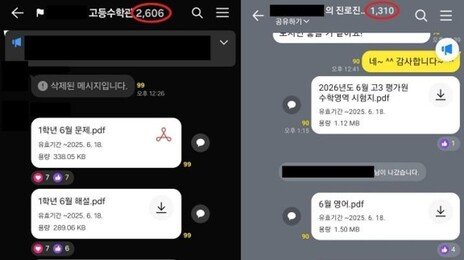

“주차딱지 덕지덕지 뭐냐”…제거비용 200만원 청구한다는 입주민

-

10

[사설]한덕수 구형보다 크게 무거운 23년형… 준엄한 ‘12·3’ 첫 단죄

트렌드뉴스

-

1

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

2

이정후 美공항서 일시 구금…前하원의장까지 나서 풀려났다

-

3

수명 연장에 가장 중요한 운동법 찾았다…핵심은 ‘이것’

-

4

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

5

‘소득 있는 노인’ 노령연금 감액 안한다…월 519만원 미만 대상

-

6

‘대장동 항소 포기’ 반발 검사장 7명 법무연수원 좌천

-

7

與 합당 제안에…조국 “국민 뜻대로” 당내 논의 착수

-

8

李대통령 지지율 59%…부동산 정책은 “부정적” 47%

-

9

[속보]법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

10

트럼프의 그린란드 병합 의지, ‘이 사람’이 불씨 지폈다[지금, 이 사람]

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

3

한덕수 징역 23년 선고…“위로부터의 내란, 위법성 더 크다”

-

4

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

5

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

6

李 “용인 반도체 전력 어디서 해결?…에너지 싼 곳에 갈 수밖에”

-

7

李 “정교유착, 나라 망하는길…‘이재명 죽여라’ 설교하는 교회도”

-

8

[김순덕 칼럼]팥쥐 엄마 ‘원펜타스 장관’에게 700조 예산 맡길 수 있나

-

9

“주차딱지 덕지덕지 뭐냐”…제거비용 200만원 청구한다는 입주민

-

10

[사설]한덕수 구형보다 크게 무거운 23년형… 준엄한 ‘12·3’ 첫 단죄

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![구슬픈 ‘가을 소리’의 정체[서광원의 자연과 삶]〈29〉](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/11/23/104095125.1.jpg)

댓글 0