공유하기

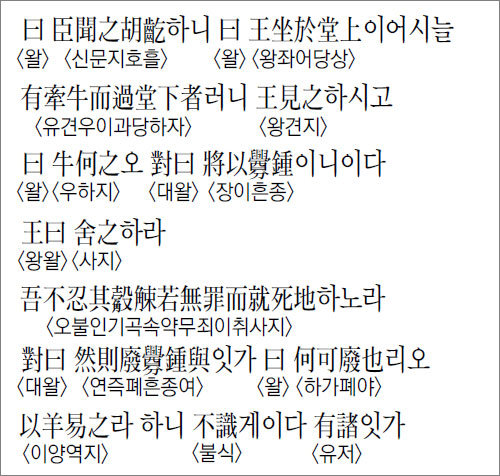

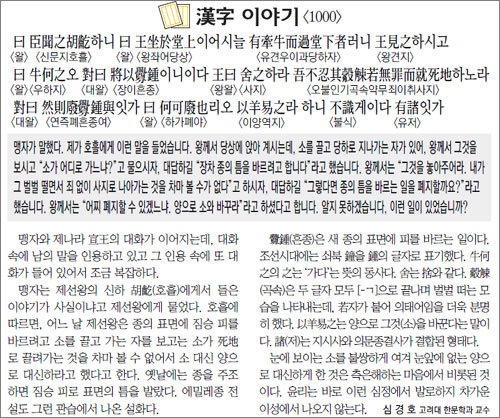

[한자 이야기]<1000>曰臣聞之胡흘하니 曰王坐於堂上이어시늘…

- 동아일보

-

입력 2010년 10월 8일 03시 00분

글자크기 설정

맹자와 제나라 宣王의 대화가 이어지는데, 대화 속에 남의 말을 인용하고 있고 그 인용 속에 또 대화가 들어 있어서 조금 복잡하다.

맹자는 제선왕의 신하 胡흘(호흘)에게서 들은 이야기가 사실이냐고 제선왕에게 물었다. 호흘에 따르면, 어느 날 제선왕은 종의 표면에 짐승 피를 바르려고 소를 끌고 가는 자를 보고는 소가 死地로 끌려가는 것을 차마 볼 수 없어서 소 대신 양으로 대신하라고 했다고 한다. 옛날에는 종을 주조하면 짐승 피로 표면의 틈을 발랐다. 에밀레종 전설도 그런 관습에서 나온 설화다.

흔鍾(흔종)은 새 종의 표면에 피를 바르는 일이다. 조선시대에는 쇠북 鐘을 鍾의 글자로 표기했다. 牛何之의 之는 ‘가다’는 뜻의 동사다. 舍는 捨와 같다. (각,곡)속(곡속)은 두 글자 모두 [-ㄱ]으로 끝나며 벌벌 떠는 모습을 나타내는데, 若자가 붙어 의태어임을 더욱 분명히 했다. 以羊易之는 양으로 그것(소)을 바꾼다는 말이다. 諸(저)는 지시사와 의문종결사가 결합된 형태다.

심경호 고려대 한문학과 교수

트렌드뉴스

-

1

코로나 백신에 곰팡이-머리카락 발견돼도 1420만회 접종했다

-

2

정부, 美 엘리엇 ISDS 취소소송 승소…1600억 배상책임 사라져

-

3

심장수술뒤 혈압 치솟던 강아지…머리에 ‘이것’ 얹자 ‘뚝’

-

4

남창희 9세 연하 신부, 무한도전 ‘한강 아이유’였다

-

5

1만명 뒤엉킨 日 ‘알몸 축제’ 사고 속출…3명 의식불명

-

6

인력 줄이고 알짜 자산 팔고…실적 악화 K-배터리 고강도 ‘체질개선’

-

7

전현무, 순직 경관에 ‘칼빵’ 발언 논란…“숭고한 희생 모독” 경찰 반발

-

8

“‘바나나맛우유’는 옛말?”…장수 브랜드의 유쾌한 반전

-

9

김동연, ‘전한길 콘서트’ 킨텍스 대관 취소 촉구

-

10

14억 받고 빼낸 삼성전자 기밀, 강남 술집서 넘겼다

-

1

[천광암 칼럼]장동혁은 대체 왜 이럴까

-

2

‘인사 청탁 문자’ 논란 김남국, 민주당 대변인에 임명

-

3

119 구급차 출동 36%가 ‘허탕’… “심정지 대응 10분씩 늦어져”

-

4

경찰·검찰·소방·해경·산림…‘민생치안 5청장 공석’ 초유의 사태

-

5

조희대 “與, 사법제도 틀 근본적으로 바꿔…국민에 직접 피해”

-

6

장동혁 “내 이름 파는 사람, 공천 탈락시켜달라”

-

7

與의원 105명 참여 ‘공취모’ 출범…친명 결집 지적에 김병주 이탈도

-

8

李 “한국과 브라질, 룰라와 나, 닮은게 참으로 많다”

-

9

태진아 “전한길 콘서트 출연 사실무근…명예훼손 고발할 것”

-

10

전현무, 순직 경관에 ‘칼빵’ 발언 논란…“숭고한 희생 모독” 경찰 반발

트렌드뉴스

-

1

코로나 백신에 곰팡이-머리카락 발견돼도 1420만회 접종했다

-

2

정부, 美 엘리엇 ISDS 취소소송 승소…1600억 배상책임 사라져

-

3

심장수술뒤 혈압 치솟던 강아지…머리에 ‘이것’ 얹자 ‘뚝’

-

4

남창희 9세 연하 신부, 무한도전 ‘한강 아이유’였다

-

5

1만명 뒤엉킨 日 ‘알몸 축제’ 사고 속출…3명 의식불명

-

6

인력 줄이고 알짜 자산 팔고…실적 악화 K-배터리 고강도 ‘체질개선’

-

7

전현무, 순직 경관에 ‘칼빵’ 발언 논란…“숭고한 희생 모독” 경찰 반발

-

8

“‘바나나맛우유’는 옛말?”…장수 브랜드의 유쾌한 반전

-

9

김동연, ‘전한길 콘서트’ 킨텍스 대관 취소 촉구

-

10

14억 받고 빼낸 삼성전자 기밀, 강남 술집서 넘겼다

-

1

[천광암 칼럼]장동혁은 대체 왜 이럴까

-

2

‘인사 청탁 문자’ 논란 김남국, 민주당 대변인에 임명

-

3

119 구급차 출동 36%가 ‘허탕’… “심정지 대응 10분씩 늦어져”

-

4

경찰·검찰·소방·해경·산림…‘민생치안 5청장 공석’ 초유의 사태

-

5

조희대 “與, 사법제도 틀 근본적으로 바꿔…국민에 직접 피해”

-

6

장동혁 “내 이름 파는 사람, 공천 탈락시켜달라”

-

7

與의원 105명 참여 ‘공취모’ 출범…친명 결집 지적에 김병주 이탈도

-

8

李 “한국과 브라질, 룰라와 나, 닮은게 참으로 많다”

-

9

태진아 “전한길 콘서트 출연 사실무근…명예훼손 고발할 것”

-

10

전현무, 순직 경관에 ‘칼빵’ 발언 논란…“숭고한 희생 모독” 경찰 반발

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[한자 이야기]蓋歸하여 反류而掩之하니 掩之가 誠是也면…](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2012/03/29/45157002.1.jpg)

댓글 0