벨기에 브뤼셀에서 프랑스인 부모로부터 태어난 그는 파리에서 법학과 철학을 공부했다. 1935년 브라질 상파울루대 사회학 교수로 임명됐고 그곳에 머무는 동안 마토 그로소와 아마존으로 몇 차례 민속학 탐사여행을 떠났다. 그와 인디오 부족과의 만남은 그때 이뤄졌다.

그는 제2차 세계대전 동안 미국으로 몸을 피해 뉴욕의 신사회과학원(New School for Social Research)에서 가르쳤다. 그곳에서 언어학과 인류학을 만났다. 이후 주미 프랑스대사의 문화자문관으로 짧은 외교관 생활을 했지만 인문학 연구를 계속하기 위해 2년 만에 사표를 내고 파리 인류박물관의 부관장이 됐다.

대중에게 널리 알려진 ‘슬픈 열대’를 쓰고 자신의 연구 중심 방법으로 ‘구조주의’를 제시한 것은 바로 그때다. 이후 국제적 명성을 얻고 1959년 콜레주드프랑스의 석좌교수, 1973년 아카데미프랑세즈의 회원이 됐다.

‘슬픈 열대’는 20세기의 가장 위대한 저서 중 하나다. ‘열대의 현실은 슬픔’이라는 제목부터가 충격적이다. 여기에 전통적으로 열대에 결부된 낙원의 이미지는 전혀 없다. 이 작품은 ‘나는 여행이란 것을 싫어하며 또 탐험가들도 싫어한다. 그렇지만 이제 나의 여행담을 얘기하려 한다’는 유명한 문장으로 시작하고 있다.

레비스트로스는 그 책에서 브라질 인디오 부족과의 생활을 얘기하면서 동시에 문명에 대한 새로운 시각을 갖게 된 철학적 여행담을 들려주고 있다.

그는 ‘친족의 기본구조’ ‘구조주의 인류학’ ‘야생적 사고’ 등의 저서를 통해 철학자 사회학자 역사학자 문학비평가에게 큰 영향력을 발휘했다. 그의 주된 기여는 서로 다른 사회에서 공통된 요소를 찾아낸 것이다.

그는 원시부족의 사유 속에 문명화된 세계에서 발견되는 것과 똑같은 메커니즘이 있음을 밝혔다. 원시사회라고 해서 문화적으로 미개한 것이 아니고 인류의 유치하고 열등한 단계에 해당하는 것도 아니다. 레비스트로스에 따르면 그들 사회도 문명화된 사회 못지않게 복잡하게 조직돼 있다.

그의 작품은 문명사회에 대한 반성과 불가분하게 연결돼 있다. 현대 문명은 수많은 토착 부족을 전멸시키고 생태계를 파괴했다. 그는 인류가 지구에 끼친 해악을 비판함으로써 오늘날 생태학의 선구자가 됐다. 인류의 미래에 대해 비관적이었던 그는 “인류 없이 시작된 세계는 또 인류 없이 종말을 맞을 것”이라고 썼다.

인문과학과 자연과학의 교차지점에 서 있는 그의 방대하고 독창적인 저서는 매력적인 만큼 논쟁과 비판의 대상이었다. 그를 향한 주된 비판은 그가 인문학에서 자연과학에 필적할 과도한 질서와 정확성을 추구하고 그로 인해 역사를 망각했다는 것이다. 그는 불변의 구조를 강조함으로써 사건들에 어떤 중요성도 부여하지 않았다.

그러나 논쟁의 장을 여는 것이야말로 모든 새롭고 독창적인 사고의 특징이다. 그는 시대 흐름에 거스를지라도 자신의 주장을 굽히지 않았다.

아카데미프랑세즈의 주된 임무는 프랑스의 국가 표준이 될 사전을 편찬하는 일이다. 사전 편찬을 위한 한 모임에서 레비스트로스는 라루스 사전에 나온 ‘인종: 피부색이라는 외관적 기준에 따라 인류를 황인 백인 흑인으로 세분하는 것’이라는 정의를 문제 삼았다.

그는 그 대안으로 단순하게 이런 제안을 내놓았다. “사전에서 인종이란 단어를 없애버리자.”

제라르 뱅데 에뒤프랑스 회장

연예계 x파일 : 반응 : 연예계

-

비즈워치

구독

-

양종구의 100세 시대 건강법

구독

-

딥다이브

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

‘김여사 명품백 폭로’ 이명수 “명품백 내가 산 것… 돌려 달라”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

中 해설위원의 궤변 “손흥민은 약자 괴롭히고 강자 두려워하는 위선자”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

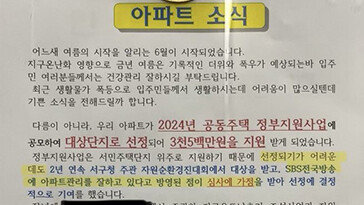

낙엽 처리비 ‘0원’ 만든 아파트 입주자 대표, 이번엔 3500만원 벌어다줘

- 좋아요 개

- 코멘트 개